2014/03/25

誌面情報 vol42

Interview ニュートン・コンサルティング株式会社 内海良氏

自らの組織だけでは災害対応には限界があり、取引先や業界団体の連携が不可欠になるということは、東日本大震災から我々が得た教訓のひとつだ。震災から3年が経った今、各企業や組織が早期に事業を再開させるだけでなく、平時からの協力体制により、事業競争力を高めるという新たな取り組みが始まっている。昨年6月からスタートした経済産業省の「事業継続等の新たなマネジメントシステム規格とその活用等による事業競争力強化モデル事業」は、地域や業界内の組織、サンプライチェーンなどが連携してBCPを構築し、事業競争力、ブランド力の強化につなげようというもの。連携を作り上げるポイントはどこにあるのか。同事業の運営事務局でニュートン・コンサルティング株式会社シニアコンサルタントの内海良氏にBCPの連携の枠組みや連携を強化するためのポイントについて聞いた。

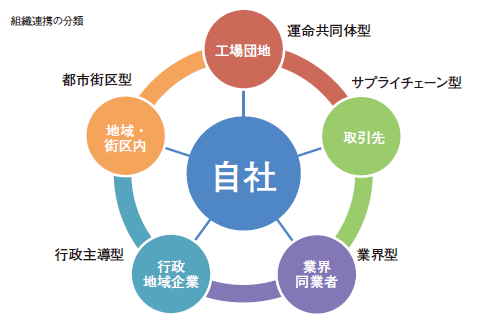

Q. BCP連携と一言でいっても、サプライチェーンのような取引先企業との連携だけではなく、業界内の企業が助け合うなどさまざまなタイプが考えられると思います。企業形態や目的の違いに応じてどのように分類できるでしょうか?

連携のタイプは大きく5つに分けられると考えています。運命共同型とサプライチェーン型、業界型、行政主導型、そして都市街区型です。この違いによって考慮すべき点が異なってきます。

運命共同型は工場団地のような特定の場所に複数社が集中しているようなケースです。湾岸部を考えるとイメージしやすいかもしれませんが、石油化学コンビナートでは、配管を張り巡らせ気体などの原料を効率的にやりとりしているため、地域インフラの結びつきが強い。配管の1カ所でもトラブルが起きると玉突き事故のように多くの企業に被害が出てしまいますし、橋や道路などが少ないエリアではそれらが被災すると事業継続に影響が及ぶため、地域インフラの確保に協力して取り組む必要があります。

サプライチェーン型は製品、商品を中心に原料の調達からユーザーへの配送に携わる各企業が連携するものです。原材料や部品の供給停止、受発注のシステムが途絶えたとき、輸送のための燃料やルートが確保できないときにどのように対応するか、いつまでに復旧できるのか、協力して取り組まなくてはいけません。

業界型は同業の企業が助け合うタイプです。被災したら、普段は競合している他社に製品の製造や納品を代わってもらう。例えばLPガスの事業者は、災害時には避難所にLPガスを届ける協定を自治体と結んでいます。しかし、自らが被災する可能性もあるため、有事の際にはしっかりと協力できる代替システムをつくっています。また、岡山県の金属加工会社は金型を融通し、遠隔地にある他社に一時的に振り替えられるよう、広域連携の仕組みを構築しています。

行政主導型は自治体と地域の企業や団体など官民一体で協力して、地域の安全を守り、活力を失わないために連携するものです。ひたちなか市では、新型インフルエンザが流行しても地域全体への影響をできるだけ低下させるために、医師会や薬剤師会、保健所などと連携し医療サービスを確実に提供できるように取り組んでいます。

都市街区型では同じ地域内の住民と企業、自治体が協力し地域の安全性を高め、より魅力的な街にするために連携するものです。情報提供や水・食料などの備蓄、避難場所の提供や帰宅困難者の受け入れなどを想定して準備し、協力して災害に対処します。

Q.これらの連携を達成するためには、どのような手順でBCPを構築すればよいのでしょうか?

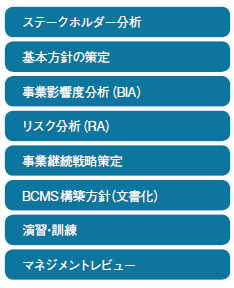

基本的には個々の組織でBCPを構築するのと同じで、経済産業省の事業では、国際規格であるISO22301を使いました。ISO22301の規格自体は連携を想定したものではありませんが、非常によくできていると感じます。

具体的には、まず参加する組織の利害関係者のニーズを洗い出します。ニーズの方向性を調整し、構築時、平時、緊急時のグループ体制をきちんと確立します。連携する参加者が一同に会し、目的や目標などを共有するキックオフの場を設け基本方針を策定します。

その上で、事業インパクト分析(BIA)を行い、リスクと被害想定を洗い出し、共通認識を持ってリスクアセスメント(RA)を行います。そして、事業継続戦略を策定します。最後に文章化して演習・訓練を行い、年間計画を立てマネジメントレビューをする。可能な限りワークショップのように机を並べて共同で行うのが理想的です。

ただし、単一組織の利害当事者のニーズだけでも多岐にわたるところを、複数組織となるとニーズがさらに膨大になり、組織間で意見が一致しない点も数多く出てきます。この場合、繰り返し食い違っている部分を解消し、方向性をそろえるための調整が必要になります。

誌面情報 vol42の他の記事

- 特集1 個々のBCPでは「限界」がある

- 3.11を契機に連携を強化 小さなBCPを共有

- 全経営資源を被災地に

- 事業競争力が高まる5つのタイプのBCP連携

- 特別寄稿 連携力を評価する訓練手法

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方