2013/03/25

誌面情報 vol36

日本サプライマネジメント協会TM理事長 上原修

NPO法人日本サプライマネジメント協会理事長の上原修氏は、1970~1980年代に、鉱物資源開発業の調達担当者として、アフリカのコンゴに5年間に渡り駐在した経験を持つ。現地で3度の紛争を経験するなど、海外で生命の危険を目の当たりにしてきた。上原氏にハイリスク国家や地域における企業のリスク管理について話を聞いた。

Q.いつ頃コンゴ民主共和国に住んでいたのですか?

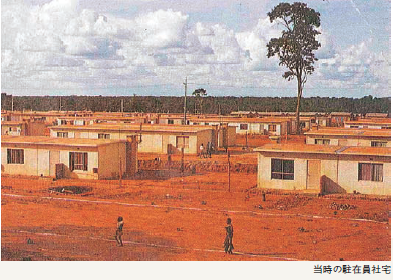

1975年から3年間、1982年から2年間の合計5年間、銅鉱山開発のため、コンゴ民主共和国に駐在していました。当時は、モブツ大統領による独裁政権で、ザイール共和国と呼ばれていました。政情が不安定で1978年のコンゴ民族解放戦線(第2次シャバ紛争)を含め3回の紛争を経験しました。また、その当時から疫病、盗賊、民族、宗教、言語などすべての現象が予想を超えていました。

Q.当時のコンゴではどんなことがリスクでしたか?

一番は紛争です。1978年の第二次シャバ紛争では、100人を超える外国人が犠牲になりました。政情、治安両面から悪化したため、撤退方針が余儀なくされました。

紛争以外には、病気も大きなリスクでした。ほとんどの駐在員はマラリアにやられました。その際、現地の医療も注意が必要でした。例えば、冗談みたいな話ですが、病気を治療するために祈祷師がいて、現地人には、その祈祷師が怪我や病気の治療にあたるのです。ですから、医療スタッフは全員日本や欧米から来た医師に診てもらっていました。

また、使用人もあまり信用できませんでした。注意していないと、私物を盗まれる被害がよく発生しました。こうした信じがたいような日本との文化の差異は数えきれません。今年初旬に起こったアルジェリアの事件でも、内部にスパイがいたと言われていますが、十分に有り得る事だと思います。

Q.アフリカという遠く離れた地域での駐在を経験して、企業のリスクと個人のリスクについてどう考えますか?

企業の総務系の幹部は社員のリスクを最優先に考えているように見えますが、実際は社長の方針で変わることが多いと思います。広報は人命第一と発表しますが、現実には、企業経営として収益性が優先されます。その上で社員の安全を考慮する方向です。当時は、出発前から個人の生命は個人で責任を取る旨の証言をしました。日本本社にいる企業は側面援助しかできません。当時はインターネットや携帯電話がなかったので、なおさら援助は限られていました。

ただ推測になってしまいますが、こうした考えは、今もおそらく多くの企業の間であまり変わらないのだと思います。たとえ通信網が整っていても、リスクが顕在化した時は、断片の情報しか本社には伝わりません。危機が刻々と迫っている間、本社の対応を待つのは現実的ではないでしょう。海外ですから、どうしても本社からのサポートには限界があります。

従って、企業の海外操業拠点における個人のリスクは自分で防ぐことが基本です。企業ができる最大の支援は、進出前の社員教育だと思います。

Q.当時の現地における日本政府や大使館の対応について教えて下さい

国民保護の観点から見ると日本は、欧米と比較して脆弱だと言わざるを得ませんでした。私がコンゴにいた時は、民間企業は政府の後押しや保護もなく、ほとんど素手で社員を派遣し、日本のために汗を流していました。

一方、欧州諸国の場合、旧宗主国という理念の下で自国民の生命、財産保護を明確な目的として民間企業を後押しし、モチベーションアップにつなげていました。コンゴはベルギーが旧宗主国ですが、コンゴ政府や国民から嫌われていたため、代わりにフランス軍や英米軍が外国人駐在員を守ってくれました。一方、日本政府は憲法の制約で手出しができませんし、それ以前に予算がありませんでした。外交はまさに政治そのものです。外交に弱い国は当然海外ではやっていけません。現在でも外国の政府と丁々発止渡り合える日本の外交官が育っているのかは疑問です。

「グローバル経済」という言葉をよく耳にしますが、国家間で外交がきちんとできている場合にのみ通用する用語だと思います。今回のアルジェリアのテロ事件で日本政府はアルジェリア政府とどのような外交交渉をしたのでしょうか。その検証から始めないと易々と海外には出ていけません。英仏政府に水面下で外交できる素地があるのは、旧宗主国や北アフリカ諸国との信頼があったからに他ありません。

Q.今回のアルジェリアでのテロを含め、資源調達系の企業の多くが途上国を中心に海外進出しています。企業のリスク管理体制はどうすべきだと思いますか?

在外公館や領事館とコミュニケーションをとることは大切ですが、過度に頼ることは危険です。例えば、在外公館に駐在して軍事情報を収集する日本の駐在武官は、昨年の時点で、アフリカ全土で2人しかいません。南米に至っては1人もいないのが現状です。

ハイリスク地域での駐在の際は、危機管理専門のコンサルティング会社のサポートが必要となります。できれば、外資系の民間企業を勧めたいと思います。

海外には、直接戦闘、要人警護、軍事警護を行う民間軍事会社(PMSC:Private Militaryand Security Companies)が多くあります。

一方、企業内の対応としては、総務が窓口になるのではなく、経営企画や社長直属室がフロントラインで警備契約や軍事訓練、避難訓練をすることが求められるでしょう。日本人駐在員と現地駐在員を分けて管理することが重要です。現地人が日本人に牙をむくこともあるからです。家族の問題は危険を感じたらすぐに国外退避させるなど、本社の意思でなく現地経営陣が判断すべきでしょう。また、日本人駐在員のコミュニティ、日系企業の集会など日系社会ができている場合は、定期的な日本人会に参加することが安全管理の上でも大切です。日系企業の横のつながりが功を奏すのです。

Q.派遣する社員への教育についてはどうすべきですか?

会社には、教育に十分な予算を付けて、徹底して事前準備をして欲しい。安全管理のマニュアルとともに言語の習得も重要です。流暢になれと言っているのではなく、せめて自分を守る用語や生活用語を現地語で暗記する必要はあるでしょう。駐在員は決して華やかな仕事ではありません。地球人として海外に貢献する気概を持って欲しいと思います。

Plofile

上原修(うえはら・おさむ)

特定非営利法人日本サプライマネジメント協会TM理事長。日本鉱業株式会社(現:JX日鉱日石ホールディングス株式会社)にて購買部に勤務、コンゴ鉱山開発会社アフリカ現地駐在、本社購買部国際購買担当部長、日本鉱業ニューヨーク事務所長を歴任。MBA経営学修士。現在、パリ商科大学院(ESSEC)や法政大学大学院で教鞭を執る。

誌面情報 vol36の他の記事

おすすめ記事

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方