2020/04/13

本気で実践する災害食

100年前、マスクはどう使われた?

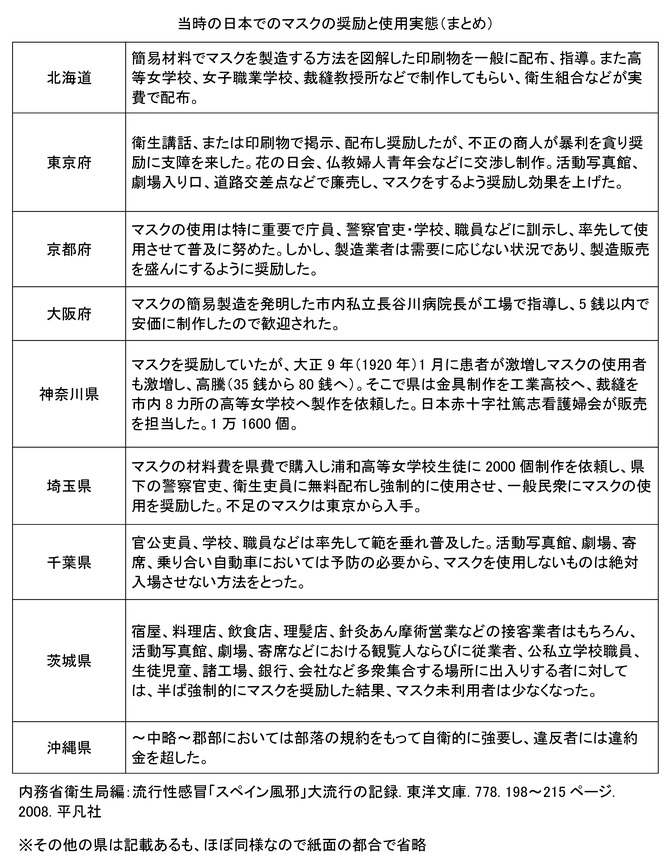

さて、当時マスク(当時呼吸保護器と呼んでいた)が大活躍した。どのようにして人々の間で使われたのだろう。以下、その足跡を辿った。

■マスクの製造

多くは手作りであった。女子師範学校、高等女学校、女子職業学校、裁縫教授所、小学校(女児)の生徒、愛国婦人会、仏教婦人青年会、赤十字支部、花の日会(キリスト教)などの団体が無償で制作に協力した。これは各県単位で行われた。

■マスクの素材

材料はガーゼを用いた簡易な自家製、県費で購入した。

■マスクの販売

廉価(1個30銭)、ないしは無料(貧困な者)で衛生組合などの団体が配布した。配布先は学校、軍隊、工場など。

■マスクを使用する時・者

雑踏に出入りする時・者、劇場、活動映写館、寄席などの入場者、電車、汽車、船舶などの乗客、宿屋、料理店、飲食店、理髪店の営業者と従業者などとした。

■模範となってマスクを使用し啓蒙(けいもう)した人々

当時まだ使用習慣が乏しかったので、理髪業、按摩などの接客業、庁員、警察官吏、官公吏などがマスクをつけて模範を示した。警察官には強制的。

■マスク使用を奨励・啓蒙する手段

衛生講話、ポスター、部落の規約。違反者には違約金を課すなど。マスクを使用しない者は入場・乗船を拒否、違約金徴収もあった。

現在の日本人は100年前のスペイン風邪の時のマスク文化を受け継いでいることに気付く。マスクが店頭で姿を消し不足する今、手作りして使用する人々も多く見られる。マスクがないという状況はわが国だけでなく世界中で起こっているが、100年前の日本人の意識の高さが実感できた。

現在の新型コロナの問題においても、災害時の基本を整理すれば、産業、経済の行政側の役割(=公助)、企業と地域の生産における相互支援(国からの依頼などで行政と連携してマスクの大量生産をする。これは公助の一面性をもつ=共助)、各家庭・個人が自らを守る取り組みである。同時にこれは地域の感染を減らす一助でもある(=自助)。

感染症は自然災害であり、地震、津波、風水害などが同時に発生する可能性がある。こうした複合災害になれば、医療、衣食住において生存を脅かす深刻な事態を招く。マスクや手洗い後の消毒液(アルコール)の生産工場を国外でなく国内に整え、しっかり備蓄しておきたい。危機管理は身近な足(手)元から徹底しなければならない。

おすすめ記事

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育

エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。

2025/03/18

-

ソリューションを提示しても経営には響かない

企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。

2025/03/17

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方