全国に広がる住民参加ワークショップ「逃げ地図」

埼玉県秩父市が地区防災計画に導入

リスク対策.com 編集長/

博士(環境人間学)

中澤 幸介

中澤 幸介

新建新聞社取締役専務、兵庫県立大学客員研究員。平成19年に危機管理とBCPの専門誌リスク対策.comを創刊。数多くのBCPの事例を取材。内閣府プロジェクト「平成25年度事業継続マネジメントを 通じた企業防災力の向上に関する調査・検討業務」アドバイザー、内閣府「平成26年度地区防災計画アドバイ ザリーボード」、内閣府「令和7年度多様な主体との連携による防災教育実践活動支援等業務」防災教育チャレンジプラン実行委員など。著書に「被災しても成長できる危機管理攻めの5アプローチ」、LIFE「命を守る教科書」等がある。

中澤 幸介 の記事をもっとみる >

X閉じる

この機能はリスク対策.PRO限定です。

- クリップ記事やフォロー連載は、マイページでチェック!

- あなただけのマイページが作れます。

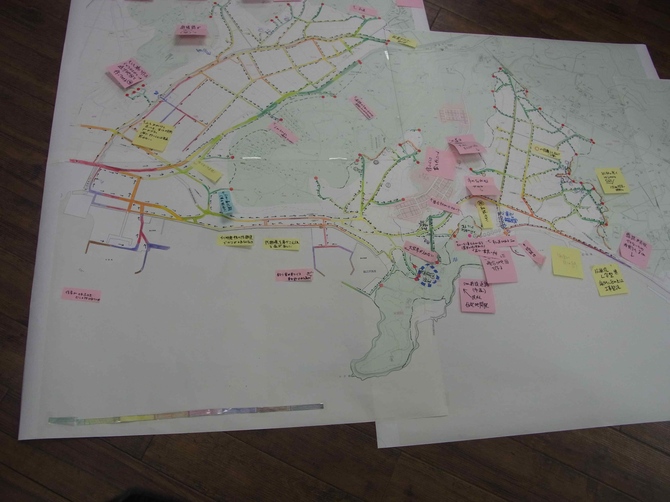

津波から高台などへ避難する経路と所要時間を一目でわかる「逃げ地図」づくりが、住民参加型の防災ワークショップとして沿岸部だけでなく山間地にも広がりはじめている。埼玉県秩父市では、逃げ地図づくりを土砂災害に応用し、その成果を住民主体の地区防災計画(※)に反映させるなど、新たな試みが進められている。

逃げ地図は東日本大震災の後、日建設計の若手社員たちによって開発されたもので、高台などの避難目標地点までの経路とその所要時間をワークショップ形式で話し合いながら地図上に色塗りをして作る。地図の作成が目的ではなく、地図づくりを通じて、さまざまな気付きが得られるというのが最大の特長だ。すでに北は岩手県から南は高知県まで全国各地で使われはじめているが、これまでは津波災害への備えとして、主に沿岸部の地域でのみ取り入れられてきた。

こうした中、住民参加型のまちづくりワークショップを展開する明治大学理工学部建築学科教授の山本俊哉氏、千葉大学大学院園芸学研究科教授の木下勇氏らが中心となり、逃げ地図を多様な災害に応用する研究を進めてきた。その一環として、埼玉県秩父市では、逃げ地図による土砂災害を想定した避難計画づくりが行われており、近く久那地区で住民が主体となって策定する地区防災計画にその活動の成果が盛り込まれる見通しになった。

自宅から避難所までの所要時間や危険箇所がわかる

逃げ地図は、2000~2500分の1程度の地図と12色以上の色鉛筆と紐(ひも)さえあれば、どこでも誰でも作成することができる。

5~7cmほどの短い切れ端の紐を、足腰の弱い高齢者が3分間で移動する歩行距離(平均129m)を図る物差しとして、この紐を地図にあて、避難目標地点を起点にした避難経路に、3分間までは緑色、3~6分間は黄緑色、6~9分間は黄色、9~12分間は橙色というように色塗りしていく。自宅から避難場所までどのくらいの時間がかかるかが一目でわかる仕組みだ。

建物の倒壊や崖崩れなどで通行不能になる恐れのある道路や橋梁などは×印をつけて、回避経路も記す。一通り塗り終わった後、避難経路に避難方向を示す矢印(→印)をつける。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方