文豪夏目漱石の理科的頭脳・再々説

2人の学者の「漱石論」と相対性理論

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2019/07/29

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

「漱石論」は、没後100年を超えた今でも、お堅い専門図書・研究論文から末裔によるくだけた読み物に至るまで屋上屋を架すといえるほど氾濫している。まさに「漱石産業」の観を呈している。本稿を書くに当たって注目した2人の学者の「漱石論」を考える。いずれも漱石の「理科的な頭脳」に着目した名論卓説である。まず「内と外からの夏目漱石」(平川祐弘東大教授・文学者)の「理科的な漱石」から引用したい。

「夏目漱石(1897~1916)は理科的な頭脳の持ち主であったといわれる。『吾輩は猫である』の中では水島寒月に『首縊(くびくく)りの力学』の講演をさせ、『三四郎』の中では野々宮君に『光の圧力』について語らせている。寺田寅彦の『夏目先生の追憶』によれば『首縊りの力学』は1866年の『フィロソフィカル・マガジン』にレベレンド・ハウトンというダブリンの教授が書いた珍しい論文を寅彦が見つけ、それを漱石に用立てたものであるという。漱石研究家はもうその原文に当っているが、もとは純粋に学術的な論文で、別にふざけたものではないらしい」。

漱石と門弟寺田寅彦の師弟関係を越えた敬愛の念についてはつとに知られている。

「漱石が理科的な頭脳の持ち主であることがさらに強く感じられるのは、彼の『文学論』や『文芸評論』においてである。漱石の東京帝国大学での講義は理屈っぽくて、前任者のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の観賞的なエッセイ風と対照的であったために、学生の評判は悪かったといわれている。しかし(平川教授が)60年後に(東大)教養課程で漱石の『文学評論』(18世紀英文学論)を取り上げてみたら学生は結構面白がった。120年後に取り上げてみてもきっと面白がるだろう」。

「とくに理科系の学生で漱石の発想に共鳴する人が多い。漱石の理詰めな推論に我が意を得るからだろう。それに漱石の文章は『文学評論』のような学術論文であっても、隅々まで生き生きと活発で面白い。18世紀的江戸文化で育った漱石には18世紀のロンドンの都会文化がよくわかったのだ。引用した英文の日本語訳は(門下生・作家)森田草平に下訳させ、それに縦横に手を入れたといわれるが、達者なものだ。徳川時代の風俗との類推で当時のイギリス社会を浮かび上がらせている。日本人が1700年代のイギリスについて著わした最良の書物はいまなお漱石の『文学評論』なのではあるまいか」。

漱石の<理詰めの論法>に加えて<卓越した文学的感情移入>に私も深く共鳴する。

「漱石はその第4編でスウィフトを論じたが、その作品『ガリバー物語』の空想が自然科学的に緻密に計算されていることに注目している。

『最も驚くべき想像は、彼がラピュータ島の動くことを説明した所で、それを図入りで遣っているから偉い。(図と説明略)まるで幾何学の講義を聞く様である』。

漱石はスウィフトの科学的態度が印象に残ったと見え、後に『ポーの想像』という談話でもその点に言及している。『例えばスウィフト(Swift)の小人島の住人を6インチであるとして置いて、其(そ)れを持主とする小人島の物品器具、即ち火鉢とか皿とかは、皆其の6インチに比例して大小が出来ている』」。

教授はこう論じた上で、<漱石の科学技術認識と文学の関連>について指摘する。

「学生時代に英語で幾何や代数も習い、はじめは建築家を志望したこともある漱石は、スウィフトを読んだ時、自然科学的知識も使い様によっては文学の材料となる、ということに気づいたのにちがいない」。

漱石の芸術的感性と自然科学に対する並外れた理解を衝いた鋭い指摘である。漱石作品には科学者が登場し、科学理論が紹介されている場合が、同時代の作家に比べて格段に多い。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

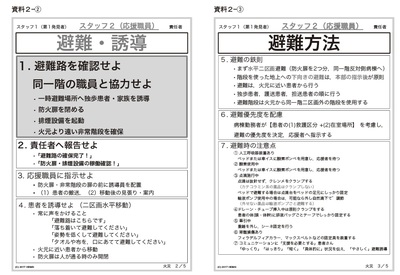

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方