2016/06/10

【6月第1特集】 熊本地震の検証 6人の専門家に聞く“教訓をどう生かす?”

住まいの復興に必要な知識

「慌てない」。家の中は散乱して大変だ。食器の落下、家具の転倒がひどい。陶器やコップの破片だらけ。だが電気製品は使えるものが多い。衣類も然り。大事なのは、雨が入らないようにすること。瓦屋根だと特に瓦がずれればそこから雨漏り。放っておくと、家の中のモノがみな濡れて使えなくなってしまう。傷んだ屋根にはブルーシートを掛けること。業者不足で頼むにも困るのだが。

倒壊した家屋であっても同様に屋根などにブルーシートを掛ける。濡れなければいくばくかの家財や思い出の品物は救出できよう。とにかく、家の中に雨露さえ入らないように応急処置ができれば、後はゆっくり片付けに入ればいい。ブルーシートを掛け終えた後は、心がしんどければ、あえて何もしない日を作るのも大事である。

「写真を撮る」。写真は被災の何よりの証拠。証拠が無いと様々な支援や補償が受けられなくなることがある。片付ける前に写真を撮っておくことは大事。スマホや携帯でよいが、家の中は暗いので、高感度タイプの使い捨てカメラもよい。実は、行政の行う家屋の被害認定「り災証明」には家財は無関係。家財の地震保険、所得税の「雑損控除」の申請には家財が入る。「り災証明」の申請で写真は必須ではないが、応急処置はせねばならぬし、やむを得ず修理や解体をせざるを得ない場合もある。待てない場合には写真が唯一の証拠になる。

「領収書・レシートは何でもとっておく。捨てない」。所得税の控除で必要なことがある。また、災害後にはしばしば後出し補助制度ができることがある。そうした時の証拠としてこれらが必要になる。また、現住所に住民票を移していない場合には、確かに住んでいて被災したことを示すのに、公共料金の請求書・領収書が使われることが多い。取っておいても役立たないものもあるが、とにかくお金の出し入れの証拠として捨てないのが大事である。

「支援制度を調べる」。阪神淡路大震災を契機にして、すまいの復興に使える様々な公的支援制度が作られた。しかし、被災前に知っている人はほとんどいない。しかも言葉が難しい。金額はこれだけでは家を建て直すには足りないが、預貯金や義援金、地震保険やJA建更等の共済の保険金と組み合わせることで、自宅の修理・再建に大いに役立っている。

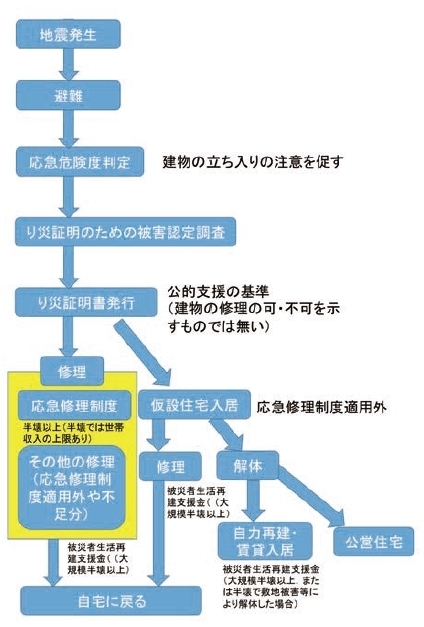

すまいの復旧の流れ

そして、突然の地震によるパニックと余震の恐怖を抱えたまま、すまいの復興に取り組むことになる。が、普段聞き慣れない言葉に被災者はまごつく。応急危険度判定→り災証明→応急修理制度・被災者生活再建支援金、これら一連の用語や公的支援の流れを理解している人は被災前にはほとんどいない。「り災証明」の「全壊」の意味を知っていた人は皆無に近いであろう。すまいの復旧の流れを図に示す。なお、り災証明のための被害認定調査の後には、「被災度区分判定」を行い、ここで初めて建物の損傷度と修理の可否が評価される、というのが公式のスキームであるが、この判定は被災者が民間の判定士に個々に依頼して行う有料のものであり、私の関わった中越地震以降の地震動災害では個人住宅での実施例をほとんど聞いたことが無いので省いてある。

「応急危険度判定」。これは建物への立ち入りの注意を促すものである。地震特有の余震による倒壊・落下による人命の損失を防ぐための制度である。「緑」(調査済)、「黄色」(注意)、「赤」(危険)の三種類の色分けされた紙が貼られる。避難所から自宅の様子を見に来た被災者は見たことの無い紙が突然自宅に貼られているのをみて吃きっきょう驚する。それが「赤」だと自分の家がダメだと思い込んで絶望してしまう。応急危険度判定の「赤」は、倒壊の恐れがある場合だけでなく、隣家の倒壊の危険性が高い場合やエアコン、窓ガラス等の落下の危険がある場合でも貼られてしまう。その危険が除去されれば、「危険」で無くなることが認知されていない。

次いで、「り災証明」のための被害認定調査が始まる。自宅の中は大変な状況だ、中を見て欲しい、と多くの被災者は思う。しかし、多数の家屋を一軒一軒内部を見て判定するのは時間がかかる。国の定めた基準では、第1次調査は、外観で行うことになっている。このことも被災者の心理とは若干かい離している。第1次調査で不服の場合には、第2次調査で室内を見てもらうことが被災者の権利として認められている。しかし、小さな町村では、役所に知り合いが勤めているのでとちゅうちょする方が多い。り災証明は、家屋の経済的な被害の割合を示すものであり、公的支援の基準になる。建物が修理可能か否かを示すものでは無い。が、「全壊」と認定されると修理不可と思う被災者は多い。調査前に修理や解体を行うと、被災の証拠が無くなって公的支援が受けられなくなるケースが過去の災害でも起きている。被害認定調査が終わるまでは、応急処置にとどめてほしいと思う。

この「り災証明」に基づいてなされる公的支援の1つが、災害救助法の「応急修理制度」である。半壊つまり住家の損害割合20%の世帯はこの制度を使うことができるが、仮に19%で一部損壊だったとすると使えない。金額は約50万円(毎年改訂。熊本地震では57万6000円)であるが、たった1%でそれだけの金額が使えるか使えないか変わってしまうのは極端である。応急修理制度は、被災者が申請して市町村が業者に修理を依頼し、完了すると業者に市町村が代金を支払う、という点が一寸変わっている。が、この制度の存在を知らず、自分で修理したり行政に書類を出さずに業者に依頼してしまうと適用されない。半壊の場合は、世帯収入の上限の制限があるのにも注意が必要である。大規模半壊以上では収入要件は無い。

「被災者生活再建支援法」は、大規模半壊(住家の損害割合40%)以上で適用される。現在は住宅本体に使えるようになっている。再建方法によらず受け取ることのできる「基礎支援金」と、再建方法が決まったら契約書などを提出して受け取る「加算支援金」の二本立てである。家族が複数人の世帯で新築だと全壊で300万円受け取ることができる。また修理であれば200万円である(図中では被災者生活再建支援金)。

【6月第1特集】 熊本地震の検証 6人の専門家に聞く“教訓をどう生かす?”の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方