ビル制御システムのセキュリティ対策(1)

電気、照明、エアコンのハッキングの脅威

中島 豊

1998年にアライドテレシスに入社。ネットワークスイッチの開発経験を経て、マーケティング部門に異動。VoIP、データセンターネットワーク機器企画を行った後、企業向けSDNの新企画(Secure Enterpise SDN)を立ち上げ、現在のサイバーセキュリティ戦略室で邁進中。

2019/04/22

企業よ、サイバーリスクに備えよ

中島 豊

1998年にアライドテレシスに入社。ネットワークスイッチの開発経験を経て、マーケティング部門に異動。VoIP、データセンターネットワーク機器企画を行った後、企業向けSDNの新企画(Secure Enterpise SDN)を立ち上げ、現在のサイバーセキュリティ戦略室で邁進中。

前回は情報系ネットワークが拡大し、そのネットワークが制御システムまでつながっている、そして2020年の東京オリンピック・パラリンピックは、サイバー攻撃の格好の標的となるリスクがあるといったお話をしました。今回は実際に今私どもが行っている建物(オフィスやビル)の制御システムに関するセキュリティに関して触れていきたいと思います。

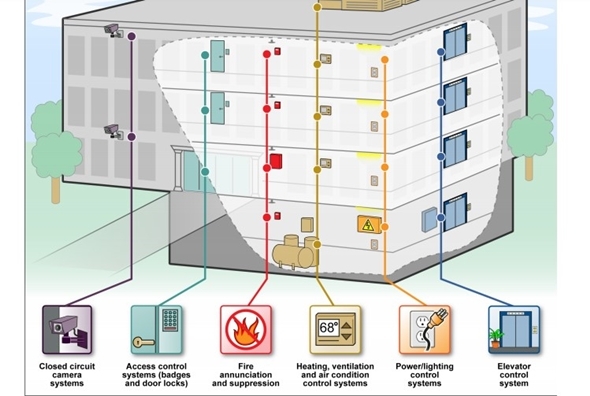

一般家庭の電気やエアコンなどはスマートホームといったシステムでネットワークにつながれていますが、今回触れるものはもう少し大きい建物=ビルに関する制御システムとサイバーセキュリティについてです。

都市圏では老朽化したオフィスビルの建て替えが進んでおり、丸の内、大手町、豊洲といった東京23区の多くのエリアで再開発が行われています。また2020年の五輪開催に向け、オフィスビルだけでなく多くの巨大建造物が建築中です。

このような大きな建造物の象徴といわれるものが高層ビルになりますが、これは小さな都市のようなものです。水道・電気・ガスはもちろん、都市でいう移動手段である電車・バスなどはエレベーターが相当するでしょう。そして各フロアに空調設備などが入っています。もちろんこのような制御システムは現在ネットワークに接続されています。ここがサイバー攻撃されると大きな損害が生れます。2020年は多くの観光客が訪れますので、ハッカーなどから攻撃を受けないようビル・ホテル・各種テナントのオーナーは気を付けなければなりません。

ビルのシステムをハッキングするとどうなるのか、3月に経済産業省が発表した「ビルシステムにおける サイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン 第1版案(パブコメ版)」に攻撃事例が載っていますので、一例を紹介します。

例)ラッペーンランタでのDDos攻撃による暖房停止

2016年11月、フィンランド・ラッペーンランタのビルがDDos攻撃を受け、暖房が停止した。11月のフィンランドは既に外気温マイナス2度の環境であり、このような中で、数時間にわたって暖房が利用できない状況が継続した。

一般家庭の空調停止とは違い、大きな問題が引き起こります。最悪には人命にかかわることになりますし、そのビル内に大量のサーバーなどが存在した場合などはシステムの停止などの二次災害などに発展します。

電源、エレベーターなどもシステムがインテリジェント化されネットワークにつながっているため、映画などでハッキングされるシーンをよく見ます。これはもう映画の中の話ではなくなってきています。

企業よ、サイバーリスクに備えよの他の記事

おすすめ記事

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方