2016/05/26

インターネット新時代の労務リスクマネジメント

3 セキュリティ上の課題

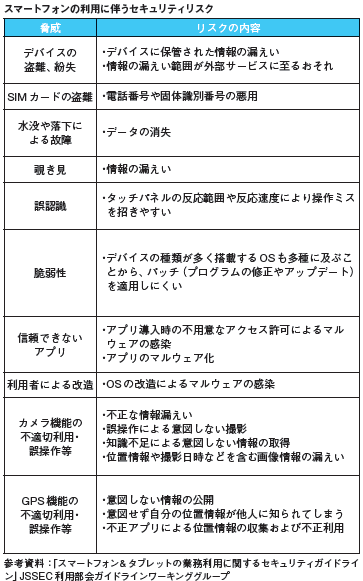

スマートフォンが有する特性や機能は、企業・組織に、プラスの影響だけでなくマイナスの影響も及ぼします。例えば、スマートフォンの携帯性の高さは、盗難や紛失、落下や水没による故障、公共の場での覗き見などのリスクを高めます。また、ネットワークへの常時接続により外部サービスへ容易にアクセスできるようになっているため、盗難・紛失等が発生した際には、情報漏えいの範囲がデバイス内のデータのみならず、外部サービスを利用して保有するデータにまで広がる可能性があります。

この他、タッチパネルの操作ミス、信頼できないサイトからのアプリのダウンロードによるマルウェア(ウイルス、スパイウェアなどの悪意あるソフトウェアやプログラム)の感染、利用者による改造、カメラ機能やGPS機能の不適切利用・誤操作等による情報漏えいのリスクもあります。スマートフォンを業務用ツールとして利用するにあたっては、これらのセキュリティ上の課題があることを認識したうえで、対策を講じることが必要とされます。

企業組織のセキュリティ対策としては、・規程やルールを整備し、教育・研修を通してスマートフォンの業務利用に伴うリスクを従業員に周知させ、加えて、モバイルデバイス管理(MDM)ツールの導入などによるパスワード強制、紛失時における遠隔操作によるロックや初期化、アプリ利用制限などの技術上の対策を整えることが挙げられます。こうした対策をなんら取らないままスマートフォンの業務利用を進め、情報漏えいなどの問題を発生させた場合、企業・組織の情報管理体制について責任を問われる可能性があります。

4労務管理上の問題

(1)労働時間の管理

スマートフォンの業務利用は、従業員の働き方にも影響を及ぼします。たとえば、以前は報告書を作成するためにわざわざ事業所に戻っていた営業担当者が、外出先でスマートフォンを利用して上司への報告を済ませてそのまま帰宅できることで、労働時間が短縮され、ワークライフバランスがとり易くなります。

その一方で、新たな問題の発生も懸念されます。1つには、外回りの営業担当者にスマートフォンを携帯させた場合、労働基準法第38条の2による「事業場外のみなし労働時間制」を適用できるかという問題があります。事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが難しいときは、所定労働時間または通常必要とされる時間を労働したものとみなすことができる制度です。ただし、この制度の適用については、「事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はない」とする行政通達(昭63.1.1 基発第1号)があります。

この点については、たとえスマートフォンを携帯させていても、営業担当者の自由裁量により業務が行われているのであれば、事業場外のみなし労働時間制の適用が認められ得るものと思われます。他方で、あらかじめ訪問先を決めて、上司の指示を受けたうえで外出し、外出中もスマートフォンを使って随時上司と連絡を取りながら営業活動を行い、GPS機能を使って居場所も把握できているような場合には、「労働時間の算定が困難な場合」とは言い難く、事業場外のみなし労働時間制の適用が認められない可能性があります。

(2)従業員のプライバシーの問題

スマートフォンの携帯については、従業員のプライバシーの問題もあります。GPS機能付きスマートフォンを従業員に携帯させれば、その従業員がいつ、どこにいるか常時確認でき、決められた件数の顧客先をきちんと回っているかなど管理することが可能となります。他方で、従業員にしてみれば、常に自分の居場所を知られてしまうことになります。

この点について、過去の裁判例では、会社が携帯電話をナビ機能に接続させて時間を問わず従業員の居場所を確認するなどした行為について、「原告(従業員)が、労務提供が義務付けられている勤務時間帯及びその前後の時間帯において、被告(会社)が本件ナビシステムを使用して原告の勤務状況を確認することが違法であるということはできない。反面、早朝、深夜、休日、退職後のように、従業員に労務提供義務がない時間帯、期間において本件ナビシステムを利用して原告の居場所確認することは、特段の必要のない限り、許されないというべきである」(東京地裁 平24.5.31判決)と判示しています。

つまり、GPS機能を利用した従業員の管理については、労働時間(残業時間を含む)およびその始業・終業時刻の前後の時間帯であれば、企業組織の労務管理権の・範囲内の行為として許される一方、それを超えた時間帯における管理については、従業員のプライバシーを侵害する行為として違法とされる可能性があります。

このように、スマートフォンの業務利用を巡っては、セキュリティ対策だけでなく、労務管理のあり方についての見直しも必要とされることを認識しておくことが大切です。

5 スマートフォンの有効活用のために

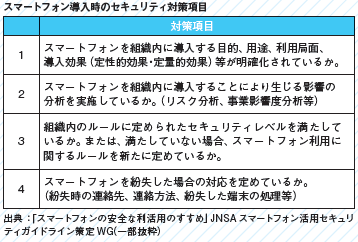

スマートフォンを業務用ツールとして導入するにあたっては、可能な限りその目的、用途、利用局面を明確化するとともに、スマートフォンの導入が業務に及ぼす影響を分析し、必要とされる対策を事前に講じることが求められます。スマートフォンの利用目的は、企業・組織によってさまざまですが、大切なのは利用目的とリスク対策のバランスです。目的達成のために求められるリスク対策をよく検討したうえで、企業・組織の実情に適った対策を選択して実施することが求められます。

ただ、スマートフォンを業務システムの中にどう組み込むかについては、そのメールが、必ずしも確立されていない状況です。このような状況の下、一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC)では、業務上でスマートフォンを利用する場合の情報漏えい対策など、業務利用における情報セキュリティ上の脅威とその対策の検討を行い、「スマートフォン&タブレットの業務利用に関するセキュリティガイドライン∼その特性を活かしたワークスタイル変革のために∼【第2版】」を公開しています。また、特定非営利活動法人日本セキュリティ協会(JNSA)も、「スマートフォンの安全な利活用のすすめ∼スマートフォン利用ガイドライン∼1.0版」を公表しています。これらのガイドラインでは、スマートフォンの現状の課題を整理し、スマートフォンの利用における企業・組織の責任とユーザリテラシーの境界線を明確にし、実施すべきセキュリティ対策などが紹介されていますので、スマートフォンの業務利用化を検討するに当たっては、これらを参考にすることがよいと思います。

- keyword

- インターネット新時代の労務リスクマネジメント

インターネット新時代の労務リスクマネジメントの他の記事

- 最終回 「ブラック企業」と言われないために

- 第5回 企業・組織のソーシャルメディアリスク対策

- 第4回 私物スマートフォン持ち込みの留意点

- 第3回 スマートフォンの業務利用における留意点

- 第2回 クラウドサービス導入下における労務リスクマネジメント

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方