軍部に屈しなかった<気象学の父>岡田武松

「気象は国民のもの!」~軍部・官僚の横暴を終生批判~

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2018/10/09

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

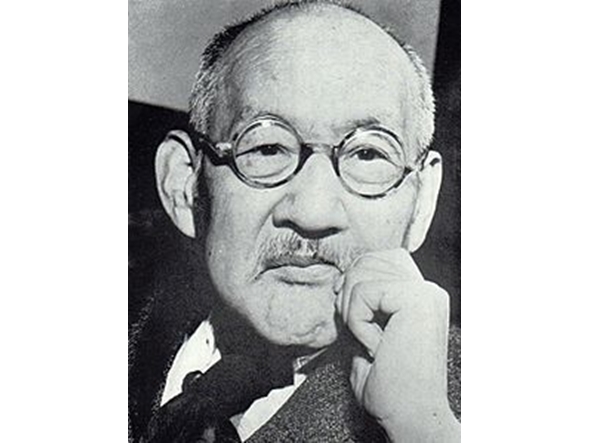

不世出の気象学者岡田武松(おかだ たけまつ、1879~1956)は、その生涯のすべてを気象研究と気象事業の発展さらには後進の育成に燃焼させた。太平洋戦争の無残な現実が生々しく残る昭和24年(1949)、鈴木大拙、津田左右吉、志賀直哉らとともに文化勲章を受賞した。昭和26年(1951)には創設の第1回文化功労章顕彰にあたって、文化面で日本が世界に誇り得る研究者として、日本初のノーベル物理学賞受賞者の湯川秀樹らとともにその栄誉に輝いた。岡田の気象研究、気象観測事業等での先駆的な不屈の精神を讃えたのである。(以下、「岡田武松伝」(須田瀧雄)、「寸描 岡田武松博士」(馬渡巌)より適宜引用する)

日本の気象事業の最大の功労者の一人である岡田武松は、明治7年(1874)利根川のほとりの舟運の町・千葉県東葛飾郡布佐町(現我孫子市布佐)の海産物や家庭用品などを扱う商家に生まれた。6歳で布佐初等小学校に入学した。課外で学んだ和算にとりつかれ、学生時代を通じて彼は数学を得意とした。14歳で上京し、東京府立尋常中学校(現東京都立日比谷高等学校)に入学し、同校卒業後第一高等中学校(現東京大学教養学部)に入学した。この頃利根川で洪水が頻発し、郷里布佐も甚大な被害を受けたこともあって、防災科学や気象学に強い関心を寄せる。明治32年(1899)、26歳で東京帝国大学物理学科卒業し(物理学者で随筆家であった寺田寅彦の入学年に岡田卒業)、中央気象台(現気象庁)に勤務した。技手(技師候補生)として予報課に配属された。大日本気象学会編(現日本気象学会)『気象集誌』に論文を発表する。翌明治33年(1900)、各測候所の勤務者対象とする気象観測練習会で、気象学の講義を受け持った。

明治38年(1905)、予報課長として日露戦争の日本海海戦をひかえて、海戦当日の天候を解析する。この予報(解析)「天気晴朗ナルモ浪高カルベシ」は、連合艦隊から大本営宛に打電された電報「敵艦隊見ユトノ警報ニ接シ聯合艦隊ハ直ニ出動、之ヲ撃沈滅セントス。本日天気晴朗ナレドモ浪高シ」の原典とされる。

明治44年(1911)、37歳で「梅雨論」により理学博士の学位を得た。東京帝国大学をはじめ東京高等師範学校(現筑波大学)や早稲田大学などの教壇にも立って気象学を講義している。

中央気象台に赴任して以来、岡田の努力と熱意は、日本の気象研究と気象事業を世界的水準に押し上げたばかりでなく、いつくかの分野ではそれを凌駕するに至った。(岡田は「台風」の命名者として、またフェーン現象に「風炎」の訳語を当てたことでも知られる)。大正8年(1919)、東北帝国大学(現東北大学)教授を兼任し、大正9年(1920)神戸海洋気象台の創設と同時に初代台長に就任した。

岡田が大正13年(1924)に当時世界で最も権威があるとされたイギリス王立気象学会サイモンズ賞を受賞したのは、彼の気象研究・事業への貢献が世界の気象学会に認められた証(あかし)である。岡田が著した気象学関係の研究書や教科書等は改訂版なども含めて20数冊に上る。気象関連の論文は和文、欧文(英独仏語)合わせて約100篇に及んでいる。

彼の著作の中で、昭和4年(1929)に公刊された「日本とその付近の気候図」は英文の論文で、世界気象界にとって、東アジアの測候資料の空白地域を埋める役割を果たした。世界の気象研究への多方面の岡田の寄与は「オカダ」の名前を世界的に著名にした。

大正12年(1923)、第4代中央気象台長(現気象庁長官)となり、以後昭和16年(1941)、68歳までその職にあった。その間、「気象学」の姉妹編「理論気象学」全3巻を刊行する。中央気象台附属測候技術館養成所(現気象大学校)での講義案に新規の資料を付け加えた気象学基礎理論でもある。在任中、世界に先駆けた海上船舶の無線通信や地震観測網の整備、海洋観測船「凌風丸」の新造、全国気象官署の国営移管など、気象事業の発展に大きく貢献した。大正14年(1925)に創刊された「理科年表」には、気象部の監修者として名を連ねている。権威となった、と言える。「気象学講話」「雨」「気象学」などの数多くの研究書・入門書の執筆や後進の指導にあたり、藤原咲平とともに<藤原・岡田学派>のリーダーとして活躍した。

気象台長時代、早暁4時には起きて、研究・執筆にかかるのが博士の日課だった。自らを厳しく律し、寸暇を惜しむ研究生活であった。気象台員の研究者が研究成果をまとめて発表することを我が事のように喜びは励ました。学問についての姿勢が厳格である反面、職員や後進の者についての面倒見の良さは誰もが認めるところだった。

日本帝国主義は軍部を尖兵として無謀な中国大陸侵略に突き進んでいく。深刻化する非常時体制に気象台も直面する。平和を希求する岡田にとって長い厳しい冬の時代が始まった。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方