premium

-

家庭の防災は企業BCPとつながっている

昨今は社員の自主防災力向上に努めている企業も多いでしょう。この時期は災害時のルール周知に余念がないと思いますが、ポイントとして提案したいのが、家庭の防災と企業BCP のつながりをしっかり伝えること。「家庭と会社は別」と考えがちですが、家庭の防災力を上げないと企業の事業継続力も上がりません。メッセージを出すよいタイミングです。

2024/05/02

-

改めて考える企業のカスハラ対策

客が店員や従業員らに過度な要求や迷惑行為などを行う「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が、改めて注目されています。東京都は、全国初となる条例制定に動き出し、民間企業でも厳格な方針を打ち出す企業が出てきました。今回は、カスハラへの企業の対応について解説します。

2024/05/02

-

ESG目標を変更したい時の注意点

「Dove」などでお馴染みの世界的な消費財メーカーであるユニリーバが、最近、ESGの目標を縮小するという発表をしました。この目標変更がさまざまな反響を引き起こしています。

2024/05/01

-

リスクの定量的管理

事業活動を続ける限りリスクをゼロにすることはできない。また、企業価値を高めようとすると、リスクを積極的にテイクしなければならない。そして、リスクをいかに効果的に管理するか、つまり、利益発生の確率を高め、損失発生の確率を抑制することが「リスク管理」の機能といえる。

2024/04/29

-

第246回: 欧州連合サイバーセキュリティ機関による年次報告書(2023年版)

今回紹介するのは、欧州連合サイバーセキュリティ機関(ENISA)がサイバーセキュリティに関する最新動向や提言などをまとめた報告書の2023年版。あらゆる業種がサイバー攻撃の影響を受ける可能性があると考えるべきだと警告している。

2024/04/24

-

第45回 サイバーセキュリティ演習のグッドデザイン

日本でも、サイバー起点の事業リスクが大きくなる中、事業経営のレジリエンス能力(ダメージからの回復力)が問われている、と喧伝されています。その割には、BCPを念頭に置いて社内関係者も巻き込んだ本格的なサイバーセキュリティ演習は、それほど一般的にはなって来ていません。何故でしょうか。サイバーセキュリティ演習の「グッドデザイン」について、さらにはその「効用」について、掘り下げた理解が得られていないからではないでしょうか。

2024/04/23

-

乾燥する季節――4月の気象災害――

人間が生活し、社会が活動していく上で、湿度は高くても低くても、困ったことになる。湿度の高い日が続くと、農作物の生育に影響し、病害虫が発生しやすくなる。日常生活では、カビの発生や、洗濯物が乾かなくて困るといったことが起こる。一方、湿度の低い日が続くと、火災が発生しやすくなる。また、ウイルスの動きが活発になって、風邪やインフルエンザの流行につながる。春は、このうち、特に湿度の低下に注意が必要な季節である。

2024/04/23

-

2023年防災・BCP・リスクマネジメント事例集【永久保存版】

リスク対策.comは、PDF媒体「月刊BCPリーダーズ」2023年1月号~12月号に掲載した企業事例記事を抜粋し、テーマ別にまとめました。合計16社の取り組みを読むことができます。さまざまな業種・規模の企業事例は、防災・BCP、リスクマネジメントの実践イメージをつかむうえで有効。自社の学びや振り返り、改善にお役立てください。

2024/04/22

-

再エネの課題解決へ日本の技術力に期待

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが脚光を浴びている半面、それらに対するネガティブな意見も多々あります。脱炭素化は広い視野で、総合的な判断で取り組む必要がありますが、国や自治体の施策、事業者の技術的な改善によって課題を解決できることもあるでしょう。今回は再生可能エネルギーの動向について解説します。

2024/04/18

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

-

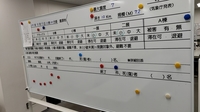

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

-

民間企業の強みを発揮し3日でアプリ開発

1月7日、SAPジャパンに能登半島地震の災害支援の依頼が届いた。石川県庁が避難所の状況を把握するため、最前線で活動していた自衛隊やDMAT(災害派遣医療チーム)の持つ避難所データを統合する依頼だった。状況が切迫するなか、同社は3日でアプリケーションを開発した。

2024/04/11

-

進出国の政治行為によって財産および投資が失われる

グローバル化が進む中、自国、進出先国、そしてその他の国における政治上の変化はますますビジネスに対して大きな影響力をもたらすようになっている。政治リスクに対する備えを強化することが、リスクマネジメントの課題になる。

2024/04/10

-

組織ごとにバラバラなフォーマットを統一

1月3日、サイボウズの災害支援チームリーダーである柴田哲史氏のもとに、内閣府特命担当の自見英子大臣から連絡が入った。能登半島地震で被害を受けた石川県庁へのIT支援要請だった。同社は自衛隊が集めた孤立集落や避難所の情報を集約・整理し、効率的な物資輸送をサポートするシステムを提供。避難者を支援する介護支援者の管理にも力を貸した。

2024/04/10

-

BCPの目的は「人命第一」なのか?

BCPで規定した計画と現実との間のギャップを、多くの企業に共通の「あるある」として紹介し、食い違いの原因と対処を考える本連載。第2章では「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」のなかに潜む「あるある」を論じています。前回は初動・災害対策本部について言及しましたが、今回は事業継続戦略の「あるある」を取り上げます。

2024/04/09

-

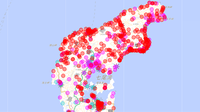

自衛隊員の直接入力で情報連携がより早く

1月1日の能登半島地震発生から約30分、防災科学技術研究所の伊勢正氏は内閣府に向かっていた。災害時情報集約支援チーム(ISUT)の一員として、石川県庁を支援するためだ。同日中に馳浩石川県知事らとともに石川県庁に到着。自衛隊や消防、警察の実動部隊が集め、紙の地図上に集約した通行可能道路の情報を、さまざまな防災関係機関で活用できるよう電子地図上に整理していった。

2024/04/09

-

熱狂的なファンの暴走を止められるか

「推し活」とは、好きなタレントやキャラクターを応援する活動のこと。その活動の一環で自分の「推し」が関連している商品やサービスを購入するのが「推し消費」です。最近は自社商品と「推し」のコラボを行って販促につなげる「推し活マーケティング」が珍しくありません。今回はこの「推し活マーケティング」のリスクについて考えます。

2024/04/08

-

副業・兼業を前提として労働者を雇い入れる際の留意点

2024年4月1日から建設業や運送業、医師等について、これまで猶予されていた時間外労働の上限規制の適用が開始しました。上限規制の適用により長時間労働の是正が期待される一方で、働けるだけ働いて高収入を得たいという労働者にとっては、時間外労働の上限規制は、収入を大きく減少させ、モチベーション低下につながる可能性があります。実際、建設業や運送業では、副業・兼業の希望者が急増しているという話も聞こえてきています。

2024/04/06

-

道路を走るEVが今後数年で10倍に!?

国際エネルギー機関は昨年10月、EVへのシフトが進むことで世界の石油使用量が2030年までに日量約1億200万バレルでピークを迎えると予測。今後数年でEVの数が現在の約10倍になるとの見通しを示しました。私たちの生活実感とはかなりの隔たりがあるようにも思えますが、今回は実際のところEVの普及はどうなのかをまとめました。

2024/04/04

-

リスク管理の基本を学ぶ

事業活動を続ける限りリスクをゼロにすることはできない。また、企業価値を高めようとすると、リスクを積極的にテイクしなければならない。そして、リスクをいかに効果的に管理するか、つまり、利益発生の確率を高め、損失発生の確率を抑制することが「リスク管理」の機能といえる。

2024/04/04

-

相手がパワハラと感じたら「パワハラ」なのか?

インターネット上での偽情報の拡散が深刻な問題になっています。今回は、フェイクニュースが広がりやすい理由や対策について考えます。

2024/04/04

-

国土健全化と知識創造に果たす能登の役割大きい

震災からの復興は被災地だけの問題ではなく、日本全体の問題です。能登半島復興の意味は、これからの日本の経済社会はどうあるべきかと一対で考えないと答えが出ません。日本の人口が減少に転じたいま、震災復興のあり方とは。「空間経済学」の第一人者で京都大学経済研究所特任教授の藤田昌久氏に、この問いをひも解くヒントを聞きました。

2024/04/03

-

第245回: AIがセキュリティをどのように変えていくのか

今回紹介するのは、セキュリティの中でも特にIDや認証に関するトレンドについて、アンケート調査の結果をまとめたもの。セキュリティ分野でもAIの活用が進んでいる様子が見て取れる。

2024/04/03

-

第44回 テクノロジーの辻風は吉(後編)

前回に続き、ピーター・ヒンセンさんのお話を伺っていきます。COVIDという特殊な時期の終わりに突如現れたNever Normal時代。フェニックスのように蘇り、舞い上がっていくにはどうすればよいでしょうか?

2024/04/03

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)