-

DXを加速するには正しいブレーキが必要だ

2月1日~3月18日は「サイバーセキュリティ月間」。ここでは、企業に押し寄せているデジタルトランスフォーメーション(DX)の波から、セキュリティーのトレンドを考えます。DX 時代のセキュリティーには何が求められるのか、組織はどう対応していくべきか。マクニカ ネットワークスカンパニー バイスプレジデントの星野喬氏に聞きました。

2025/03/09

-

サイバー攻撃対策、売上高3倍に=政府調達を拡大―経産省新戦略

2025/03/05

-

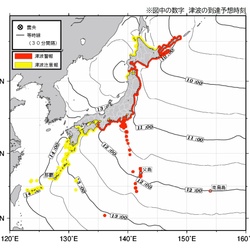

被災自治体の課題と官民協働の成功事例

能登半島地震の教訓を踏まえた防災体制の強化が動き出しました。政府は災害関連で6つの法律の改正案を閣議決定。国を含めた官民協働をより進めていく考えです。今号では能登半島地震の災害対応をあらためて振り返り、現場における成功事例を紹介します。ほか、サイバーセキュリティーや下請法など企業がいま押さえるべきトレンドを解説します。

2025/03/05

-

デジタルリスクの地平線 ― 国際的・業際的企業コミュニティの最前線

第54回:デジタル情報環境の水先案内人

デジタル情報環境に流れるナラティブ(ストーリー/デマなど)のうち、企業のブランドや評判に有害となり得るものをまとめて報告するのが情報分析官の仕事です。単語ではなく、物語性を分析するところに従来のサービスとの違いがありそうです。前回に続き、情報分析官の仕事についてお話を聞いていきましょう。

2025/02/28

-

5分でわかるサイバーセキュリティー教室

第3回:「ボイスフィッシング」による不正送金に注意!!

ボイスフィッシング(ビッシング)とは、音声(Voice)とフィッシング(Phishing)とを合わせた造語で、音声通話を利用して個人情報や金融情報などを窃取しようとする詐欺の手口です。今回は、そんなボイスフィッシングの手口とその対策について紹介します。

2025/02/20

-

デジタルリスクの地平線 ― 国際的・業際的企業コミュニティの最前線

第53回:デジタル情報の海に潜る

デジタル情報が空気のように我々を取り巻く昨今、その環境の適切さが気になるところ。情報空間に流れるナラティブ(デマやフェイク等)を放っておくことで、炎上に巻き込まれる可能性もあります。今回はそうした情報の海に潜り、放置してはいけないナラティブを判別して組織に報告する「情報分析官」が主人公。新しい仕事のフロントランナーです。

2025/02/17

-

リスク対策.com1月のセミナーダイジェスト

リスク対策.comは毎月、一般会員(登録無料)とPRO会員向けのセミナー・勉強会を行っています。1月に開催した「危機管理塾」「テクノロジーリスク勉強会」「リスクトレンド研究会【特別編】の概要を紹介します。このうち「テクノロジーリスク勉強会」は、PRO会員(ライトは除く)のアーカイブ視聴が可能です。

2025/02/09

-

5分でわかるサイバーセキュリティー教室

第2回:「○○ペイで返金する」に要注意!!

最近、PayPayなどのスマホ決済サービスで、返金を受けるためのQRコードと錯覚させて、逆に送金用のQRコードを送りつけ、資金をだまし取る手口の詐欺が急増しています。今回は、そんな返金詐欺の手口とその対策について紹介します。

2025/01/20

-

リスク対策.com12月のセミナーダイジェスト

リスク対策.comは毎月、一般会員(登録無料)とPRO会員向けのセミナー・勉強会を行っています。昨年12月に開催した「危機管理塾」「テクノロジーリスク勉強会」「危機管理白書2025年版発行記念セミナー」の概要を紹介します。このうち「テクノロジーリスク勉強会」と「危機管理白書2025年版発行記念セミナー」は、PRO会員(ライトは除く)のアーカイブ視聴が可能です。

2025/01/09

-

デジタルリスクの地平線 ― 国際的・業際的企業コミュニティの最前線

第52回:デジタル時代のピカレスク(後編)

ISF CEOのスティーブ・ダービンがテクノロジージャーナリストのジェフ・ホワイト氏に行ったインタビューの前編では、システムや人の隙をついていつの間にか国家を背景とする犯罪ネットワークが会社に侵入してしまう世相を紹介しました。後編では、デジタル犯罪者の視点からテクノロジーや暗号通貨の進展を見る意義を語っていただきます。

2024/12/24

-

5分でわかるサイバーセキュリティー教室

第1回:パスワードの使い回しに注意!!

SNSやウェブ上のサービスを利用するときに入力するIDとパスワード。複数のサービスを利用していると、その数に比例してパスワードの数も増えていきます。今回は、パスワードを不正利用されないための対策と管理方法の一例を紹介します。

2024/12/17

-

デジタルリスクの地平線 ― 国際的・業際的企業コミュニティの最前線

第51回:デジタル時代のピカレスク(前編)

サイバー犯罪のニュースがお茶の間に流れる時代になりました。オレオレ詐欺のレベルから企業の事業資金、ひいては国家資金の強奪まで、大小さまざまな事件が世界中で日々起きています。そんなニュースの背景を理解するため、ISF CEOのスティーブ・ダービンがテクノロジージャーナリストのジェフ・ホワイト氏に行ったインタビューを紹介します。

2024/12/13

-

ランサム攻撃訓練の高度化でBCPを磨き上げる

大手生命保険会社の明治安田生命保険は、全社的サイバー訓練を強化・定期実施しています。ランサムウェア攻撃で引き起こされるシチュエーションを想定して課題を洗い出し、継続的な改善を行ってセキュリティー対策とBCPをブラッシュアップ。システムとネットワークが止まっても重要業務を継続できる態勢と仕組みの構築を目指します。

2024/11/17

-

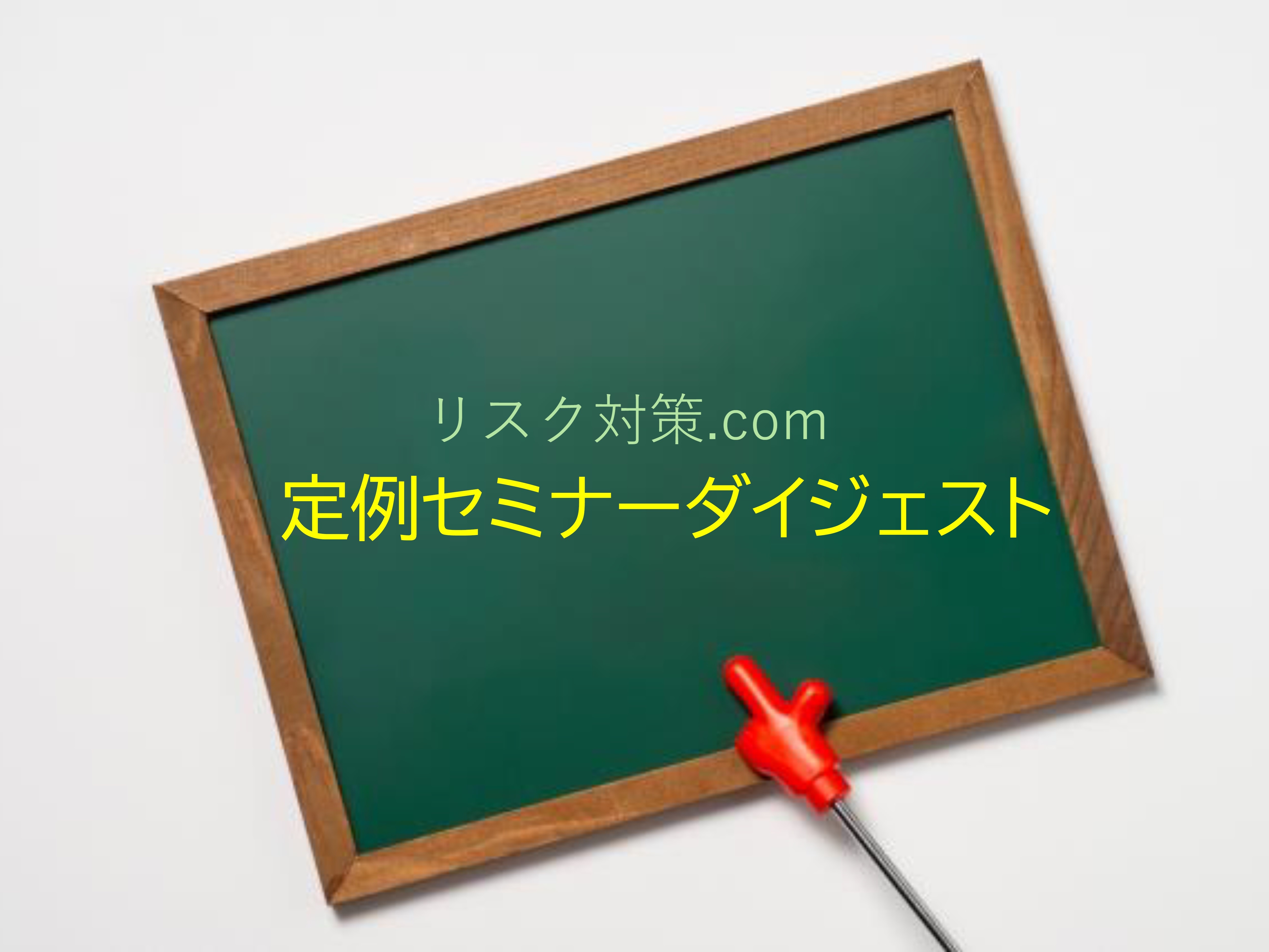

エンドポイントのセキュリティ監視運用を支援

大日本印刷は、企業のサイバーセキュリティ対処プロセスの各種運用業務を支援する「セキュリティ監視運用サービス」として、PCやサーバーなどのエンドポイントへのセキュリティ脅威の侵入をリアルタイムで検出・通知するEDR(Endpoint Detection and Response)製品を用いた「エンドポイント監視運用サービス」を提供する。

2024/11/12

-

リスク対策.com 10月のセミナーダイジェスト

リスク対策.comは毎月、一般会員(登録無料)とPRO会員向けのセミナー・勉強会を行っています。10月に開催した「テクノロジーリスク勉強会(視聴無料/一般会員登録必要)」「ESGリスク勉強会(同)」「危機管理塾(リスク対策.PRO会員無料、PRO会員以外1万円)」の概要を紹介します。なお、PRO会員(ライトは除く)はアーカイブ視聴可能です。

2024/11/10

-

セキュリティーを労働安全のごとく組織に根付かせる

エネルギープラント建設の日揮グループは、サイバーセキュリティーを組織文化に根付かせようと取り組んでいます。持ち株会社の日揮ホールディングスがITの運用ルールやセキュリティー活動を統括し、グループ全体にガバナンスを効かせる体制。守るべき情報と共有すべき情報が重なる建設業の特性を念頭に置き、人の意識に焦点をあてた対策を推し進めます。

2024/11/08

-

中小企業向けのランサム対策ネットワークストレージ

村田機械は、UTM(統合脅威管理)機能を内蔵したネットワークストレージ「InformationGuard EX(インフォメーションガード・イーエックス)」シリーズの新モデル「IPB-8557」「IPB-8357」の2製品を販売する。ムラテックフロンティアを通じて11月中旬から順次発売する。

2024/11/05

-

デジタルリスクの地平線 ― 国際的・業際的企業コミュニティの最前線

第50回 「PEBKAC」を動かす鍵

米Intel社がPEBCAKという「略語」を使って自社製品を喧伝したのが2006年。これはコンピューティング能力や騙しに弱い人間側に問題があることを指し、IT専門家やヘルプデスクでよく使われてきたスラングだそうです。約30年経った今も、そうした風潮は途絶えていないようで――。今回は人間に焦点を移し、セキュリティ教育について考えます。

2024/10/28

-

これだけは社員に伝えておきたいリスク対策

本当にできてる? あたり前のセキュリティ

企業の危機管理担当者は、さまざまなリスクのうちどれを、どのように従業員へ伝えるべきか、日々悩んでいるのではないでしょうか。災害への注意、安全運転の励行、マスクの着用など、あたり前に思えることでも実際にできていないことは多々あります。本連載は「これだけは社員に伝えておきたいリスク対策」をテーマに話題提供します。

2024/09/12

-

デジタルリスクの地平線 ― 国際的・業際的企業コミュニティの最前線

第49回 ディープフェイクの仮面の下

ディープフェイクという「なりすまし」を用いた犯罪が、日本でもうなぎ登りで、詐欺被害のリスクが高まっています。AIは日本語も達者になり、いよいよ特殊言語に守られていた環境のバリアが崩れ落ち、動画や音声の偽装による騙しの手口が本格化したということでしょう。ちょっとした詐欺のセンスと、情報収集のコツさえ分かってしまえば、誰だって(道を外して、サイバー犯罪者になることを何とも思わなければ)できてしまうのです。

2024/09/11

-

企業を変えるBCP

サイバーセキュリティの統制が甘すぎる

企業や組織にとってサイバー攻撃は、外から突然やってきて事業に打撃を与える点でまさに「災害」です。ただ、そこにBCPで対応するという表現にやや違和感を覚えるのは、サイバー攻撃には災害などとは別の内部統制が必須だと思うからです。厳しいサイバーセキュリティ統制が求められる欧米と比較しながら、日本企業に求められる対応を解説します。

2024/08/09

-

デジタルリスクの地平線 ― 国際的・業際的企業コミュニティの最前線

第48回 AIセキュリティ秘密箱

AIというもの自体、まだまだ技術面も実務での受け入れ方も曖昧なところも多く、今後とも研究されていくテーマであります。今回はAIリスクに対するセキュリティのアプローチについて、守るための秘密箱、あるいはそのからくりの現在地を確認してみようと思います。

2024/07/26

-

セキュリティ&リスク・マネジメントサミットが開幕

ガートナーがセキュリティ&リスク・マネジメントサミットが、24日に開幕した。

2024/07/25

-

DX&リスクマネジメントフォーラム2024

AI、DXなどの新たな技術がもたらす機会と経営リスクについて、第一線で活躍する実践者から解説していただくとともに、課題解決につながるソリューションを徹底紹介します。

2024/07/23

-

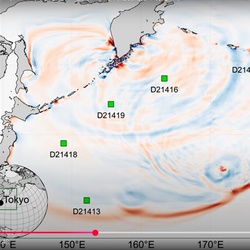

増大するシステムリスクと求められる危機管理

システム障害に起因するインシデントが連日報道されています。DXが進展している昨今、業務システムが止まったときの影響は大きく、主力商品や主要サービスを提供できなくなるようなケースが少なくありません。被害の拡大を食い止めるために何が必要か、どのような危機管理が求められているのか。神戸大学大学院工学研究科の森井昌克特命教授に解説いただきます。

2024/07/03

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)