2024/11/17

事例から学ぶ

セキュリティーとBCPを磨け 立ち向かうサイバー攻撃(2)

大手生命保険会社の明治安田生命保険(東京都千代田区、永島英器社長)は、全社的サイバー訓練を強化・定期実施している。ランサムウェア攻撃で引き起こされるシチュエーションごとに課題を洗い出し、継続的な改善を行ってセキュリティー対策と初動対応、BCPをブラッシュアップ。主力商品が電子データ化されている業種特性をふまえ、システムとネットワークが止まっても重要業務を継続できる態勢と仕組みのレベルアップを目指す。

明治安田生命保険

東京都

❶サイバー訓練を強化・定期実施

・ランサムウェア攻撃の頻発を受け、BCM活動のなかでサイバー訓練を強化、定期的に実施。課題の抽出と改善を継続的に行い、インシデント対応と事業継続の態勢をブラッシュアップ。

❷経営層を対象とした模擬会議訓練

・経営層による特別対策本部訓練で提示された意見や気づきをセキュリティー対策とBCPの見直しに反映。社員への連絡手段など、手を打てるところから確実に課題をつぶしていく。

❸サイバー事案に対応するBCP

・業務のシステム化が進むなか、サイバーリスクが災害並みに増大。特に商品が電子データ化している保険業は影響が大きいとし、システムやネットワークが停止した際のBCPを常に検証。

明治安田生命保険は2022年度から、経営層向けのサイバー訓練を開始した。ターゲットとする事象は明確にランサムウェア攻撃。不審検知から初動対応、調査・分析、事業継続まで、一連の対応を確かめる。ネットワーク遮断、情報漏えい、身代金要求など、影響の強度と範囲は単純なシステムトラブルの比ではない。

「サイバー攻撃については、以前から事務局訓練やスポット訓練は行っていた。しかし、経営を巻き込んだ訓練ができていませんでした。特にいま各所で被害が報じられているランサムウェアの場合は、単なるシステムトラブル対応では済まない。経営側も危機感を強めていました」

リスク管理統括部サイバー・システムリスク統括担当部長の古田幸博氏はそう話す。

時間軸と対象範囲を決め継続的に訓練

社内で不審動作を検知するとインシデント対応チーム、いわゆるCSIRT(シーサート)が動き出す。メンバー20人強のチームがリスク管理統括部のもと、臨時の事務局となってパソコン隔離やネットワーク遮断などの緊急措置を実施。同時に全社的な危機対応組織を招集し、事前の役割分担に従って調査・分析や状況把握、内外の連絡などを進めていく。

危機対応組織は、初動段階ではサイバー・システムリスク統括担当部長をトップとする緊急対応チームが動く。その後、ウイルス感染が確認されるなどでエスカレーションの段階が上がり、社長に報告が及んで危機判断がなされると特別対策本部が発足。トップの直接指揮のもと、各種報告をふまえて各事象への対応方針を決めていくという流れだ。

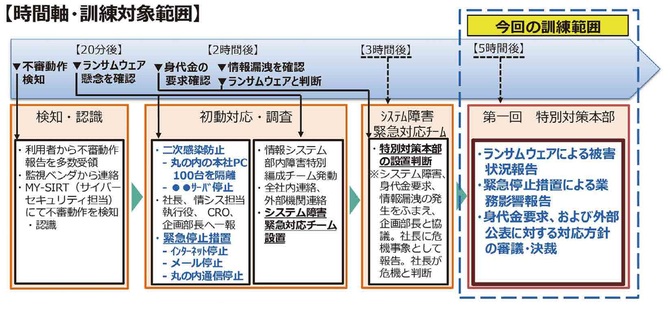

サイバー訓練はこうしたフローにそって、時間軸と対象範囲を区切って行う。例えば、今回は不審動作の検知から20分後まで、次回は初動・調査を行う2時間後まで、その次は緊急対応チームが発動する3時間後まで、といった具合。当然、シナリオはそれぞれのシチュエーションに応じて用意し、参加者もそのつど交替する。

「どの時間のどの動きを訓練するのかをしっかり周知。そこを明確にしないと話があちこち飛んでしまうからです。なので、訓練は前後の関連性を持たせて継続的に行う。各段階の課題をそのつど洗い出し、可能なものは対策を打つなどして、態勢と仕組みを常にブラッシュアップしていきます」

同じくリスク管理統括部サイバー・システムリスク統括担当筆頭リスクアナリストの坂本純一氏は説明する。

●2023 年度上期 ランサムウェア攻撃時の特別対策本部(経営層)訓練

最低ランクのシナリオでも影響は大

昨年2023年度上期に、経営層を対象とする特別対策本部訓練を実施した。東京・丸の内の本社ビルがランサムウェア攻撃を受けたと想定し、同ビルのパソコン100台隔離、一部サーバー(システム)停止、ネットワーク遮断、加えて同ビル以外も含めた全社的なインターネット接続停止といった条件のもと、模擬的に会議を運営するものだ。

時間軸は不審の検知から5時間後、第1回目の経営層招集時。シーサートによる初動・調査や緊急対応チームの発動など、それ以前のフェーズは別途訓練を行っている。そこで発覚した事案、例えば24時間以内に1億円の身代金要求といった事案もシナリオに組み込んだ。なお、この時点で個人情報の漏えいは確認されていないこととした。

「ランサムウェア攻撃時、これだけは起きる、これだけはやるという最低限のシナリオ。もっとシビアな条件も設定できますが、そこはランク付けして別途訓練する。まずは最低ランクで何が問題になるかをつかみ、できていないことを反省、改善して、次のランクの訓練にトライする」と古田氏は話す。

坂本氏も「最低限のシステム停止、ネットワーク停止でも影響は予想以上に大きい」と指摘。「PC端末を隔離することはわかっていても、ネットワークを止めることは知らない社員が多い。まずはそこを、経営陣も含めて認識してもらい、本当に業務が可能なのかを確かめてもらいたい」とする。

- keyword

- サイバーセキュリティ

- ランサムウェア攻撃

- セキュリティ訓練

- セキュリティ教育

- オールハザードBCP

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方