2024/12/22

インタビュー

災害解説

金沢大学人間社会研究域地域創造学系准教授青木賢人氏

まだ不十分なハザードマップ 被害の概念にも間隙

青木賢人氏

あおき・たつと

金沢大学人間社会研究域地域創造学系准教授

1992年東京学芸大学教育学部卒業、2000年東京大学大学院理学系研究科地理学専攻修了。2002年金沢大学着任。専門分野は自然地理学、地形学、地域防災。博士(理学)。石川県防災会議震災対策部会委員、石川県教育委員会学校防災アドバイザーなどを務める。令和6年能登半島地震金沢大学合同調査チームメンバー。

2024 年、能登半島は二つの大きな災害に見舞われた。1月の地震と9月の豪雨。多重被災が地域に深刻なダメージを与えている。が、そこから見えてくる脆弱性や歪みは、国全体に広がる問題が能登という地域で集合的に顕在化したものだ。能登の姿は明日の日本の姿にほかならない。近い将来必ず起きる大規模災害への教訓として、能登で何が起きたのか、災害対応の何が問われ、何が復旧・復興を阻むのかを、金沢大学准教授の青木賢人氏に聞いた。

※12月5日発行「月刊BCPリーダーズ12月号」に掲載したインタビューです。

地形と地震の影響で多量の土砂と流木

――能登半島は今年、2度の大きな災害に見舞われました。2度目の豪雨災害はなぜ、どのように起きたのでしょうか?

豪雨災害を引き起こした最大の要因は、過去に経験したことのない量の雨が降ったことです。特に輪島と珠洲の外浦側。川沿いの浸水だけでなく、山の斜面が至る所で崩れている。おそらく海岸付近に降水の帯が来たのでしょう。

しかも、9月21日の24 時間雨量は輪島で412ミリですが、同日午後は小康状態になっていたことを考えると、午前に降水が集中している。つまり、過去最大級の雨が極めて短時間に降った。災害の発生自体は避けられなかったと思います。

そのうえで、被害を拡大した要因として、1月の能登半島地震が影響している。自然現象としては、能登は元来崩れやすい軟岩地質の地すべり地形ですが、それが地震によって崩れていた、あるいはさらに崩れやすい状態にあった。

今回、大量の土砂と流木があちこちに押し寄せました。地震で崩れた土砂や倒れた木が山に大量にあったことに加え、谷筋に天然ダムが形成されていたことが指摘されています。それらが豪雨によって決壊し、強い運動エネルギーをともなって流れ下った。

もう一つ、仮復旧が済んではいたとはいえ、地震によって河川の護岸が緩んだり、沈下したりしていた箇所があった。橋脚・橋台の緩みもあったでしょう。防災施設が脆弱な状態、出水に対し護岸の浸食や越水、落橋が起きやすい状態にあったといえます。

このように、地震による自然のダメージと施設のダメージが重なり、被害を拡大させたと考えられます。

――地震の影響で土砂災害の様相が強くあらわれたのでしょうか?

地形条件に地震の影響が加わったのだと思います。

例えば輪島市役所周辺は大量の泥が積もり、朝市通り周辺も大量の泥があふれていました。町中心部を流れる河原田川の越水によるもので、実際、堤防の天端にも泥がついていた。支流の谷沿いで発生した土砂が泥流となって本流に入ってきたと考えられます。

能登は大河川がなく、小規模河川が多いのが特徴。海岸線近くまで山が迫っているから、河床勾配は総じて急です。そこへ山手の四方八方から支流が流れ込んでいる。大雨が降ると大量に土砂が発生し、水とともに速度をもって流れ下ります。

ハザードマップの盲点を突いた被害

――それで、水害と土砂災害を合わせたような被害が街中でも起きた、と。その点で、今回いくつか盲点の被害が指摘されています。一つが洪水ハザードマップと土砂災害ハザードマップの盲点です。

洪水ハザードマップと土砂災害ハザードマップの盲点は、輪島市名舟の谷内出川(やちでがわ)の被害について、私が地元メディアに語ったことです。

申し上げたとおり、能登は小規模模河川が多く、洪水ハザードマップが作成されていない川が多数あります。準用河川の一部でようやくマップがつくられるようになった段階ですから、作成作業も情報公開も十分ではありません。

谷内出川も、まだ洪水ハザードマップの作成対象になっていない。一方、それなりの河床勾配を持つ川ですから、土石流危険渓流として土砂災害ハザードマップに入っているかといえば、今度は流域規模が大きいため土石流の評価対象にならない。そうした間(はざま)で大きな被害が出てしまった。

同じような例はほかにもあり、例えば河原田川の東を流れる塚田川は、中学生が流される痛ましい被害が起きてしまった川ですが、浸水想定自体はできていて、石川県のホームページに一応掲載はされています。が、国土交通省の「重ねるハザードマップ」などには載っていない。情報公開はされているけれど、周知はこれからという川でした。

このような状況は、能登に限らず全国どこも同じです。今回はそうしたはざまを突くような被害が目立ったと感じています。

――エリアのはざまが盲点になったということですね。

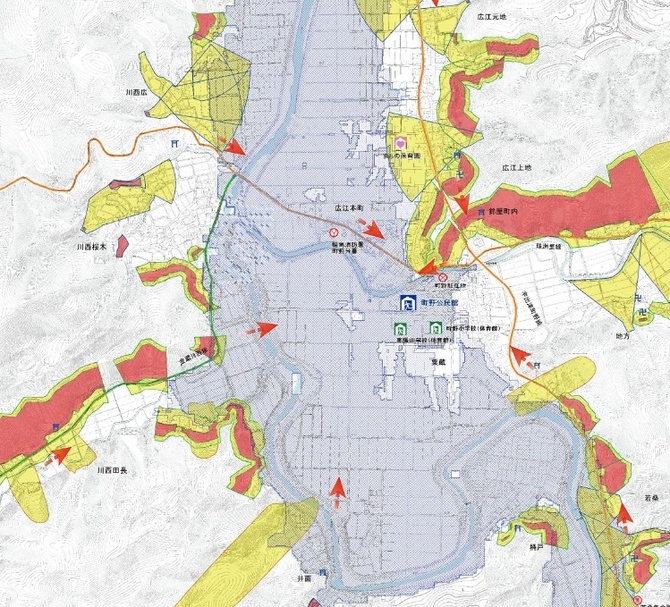

それだけではなく、例えば輪島市町野町では、町野川の支流の鈴屋川が氾濫しました。両河川の合流地点付近に粟蔵という地区があるのですが、そこには震災直後から地域を支えてきた「もとやスーパー」があります。そのスーパーも、今回大きなダメージを受けてしまった。

周辺は、確かに洪水ハザードマップの浸水想定域に入っています。ただ、土砂災害ハザードマップで見ると、土砂災害警戒区域からは外れている。そしてスーパーにダメージを与えたのは、流木と土砂でした。

浸水というのは、文字通り、あふれた水が床下・床上にじわじわ上がってくるイメージです。けれど実際には、流木と土砂が押し寄せて建物を破壊している。被害のイメージがまったく違います。

今回の災害は、土石流とまではいえない泥流が、各所であふれ出しました。泥流は土石流より遠くまで到達しますから、傾斜の緩い平地でも土砂や流木の被害が出ます。これは洪水ハザードマップの浸水想定では考慮されていない被害です。

能登のように山が近く土砂と水がいっしょに出てくる地域では、ハザードマップに泥流の評価も加え、泥の影響が強く出る被害イメージも伝えたほうがよいかもしれない。こうしたことも、洪水ハザードマップと土砂災害ハザードマップのはざまの問題です。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方