2024/09/09

人権尊重という企業責任

ジェトロ調査部国際経済課 森詩織氏に聞く

ビジネスにおいて、人権尊重への取り組みが不可欠になってきた。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」にもとづき各国でガイドラインが策定されるにとどまらず、欧州では人権配慮を企業に義務付ける法律が次々に成立・施行。米国では強制労働による物品の輸入を水際で差し止める法律が運用され、対応次第では国際的な取引から締め出されかねない。海外の動向と日本企業の対応について、日本貿易振興機構(ジェトロ)調査部国際経済課の森詩織氏に聞いた。

森詩織氏(もり・しおり)

企業活動に人権尊重が求められる背景

――企業活動で人権尊重が重要視されています。どのような背景からですか?

2011年に国連の人権理事会で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」が発端です。法的強制力はありませんが、すべての国と企業が尊重すべき国際的な枠組み。特に、企業に焦点をあてて人権尊重を促したことがポイントです。

それまで、人権尊重の主体は基本的に国でした。人権を保護する義務が国にはある、と。これに対し、国連の指導原則は企業にも人権を尊重する責任があるとうたった。そこが画期的でした。

ただ、指導原則はあくまで企業に自律的な取り組みを促すための枠組みです。努力義務だけでは責任が果たされないということで、強制力のある法律を、ヨーロッパを中心に各国がつくり始めているのがいまの状況です。

――「人権の尊重」は日本国憲法でも保証されている大原則。具体性・実効性を担保する法制度も整備されています。そこへさらにグローバルスタンダードの網をかけ、企業にも取り組みの責任を課す、と。その意味をどうとらえたらよいのでしょうか?

貿易自由化の進展とともに企業の海外進出が活発化、グローバリゼーションのもとでサプライチェーンが世界中に広がってきているのは周知のとおりです。そうしたなか、人権侵害が国を超えた問題になってきているという背景はあるでしょう。

多国籍スポーツブランドが東南アジアで児童労働や長時間労働を行っていたとして糾弾されたのが1990年代後半。しかしその後もこうした問題は収まらず、2013年にはバングラデシュで海外のアパレルブランドなどから仕事を請けていた縫製工場が倒壊し、1000人以上の犠牲を出す大惨事が起きました。

ほか、スマートフォンやパソコンのバッテリーに使われるコバルトの採掘、チョコレート原料となるカカオの栽培・収穫など、劣悪な労働環境が問題化している例は世界中に数多あります。企業は「うちは発注しているだけ」では済まされない。サプライチェーン全体を通じ、責任をもって人権尊重を行いなさいという流れになってきているのです。

グローバル市場における過重強制労働

――「蟹工船」で描かれたような過重労働と搾取構造の問題が、グローバル市場には現在進行形で転がっている、と。

強制労働は、海外では「奴隷労働」といわれます。そういうと日本では昔の話のように聞こえるかもしれませんが、例えば移民労働者のパスポートを取り上げて働かせたり、入国を仲介した肩代わりとして有無をいわせず働かせたりといった行為も該当します。

ゆえに、国連の指導原則と整合するかたちで、OECD(経済協力開発機構)の多国籍企業行動指針やILO(国際労働機関)の多国籍企業宣言が出されている。それらが投げかけている問題意識は同じです。そして日本企業においても、海外拠点でアンケートを取ると、極めて敏感な反応が返ってきます。

例えば、地場工場に児童労働の疑いがある、下請労働者(外国人労働者)の待遇等が問題である、と。そんなコメントが多く寄せられます。ただ、海外拠点ではそうした状況ですが、拠点がなくて取引しているケースでは様子がわからないでしょう。強制労働に依存した製品が日本に入ってくるリスクは軽視できません。

――そうした状況を背景に、企業は社会的責任として人権尊重に注意を払いなさい、それもサプライチェーン全体にわたって注意を払いなさい、と。

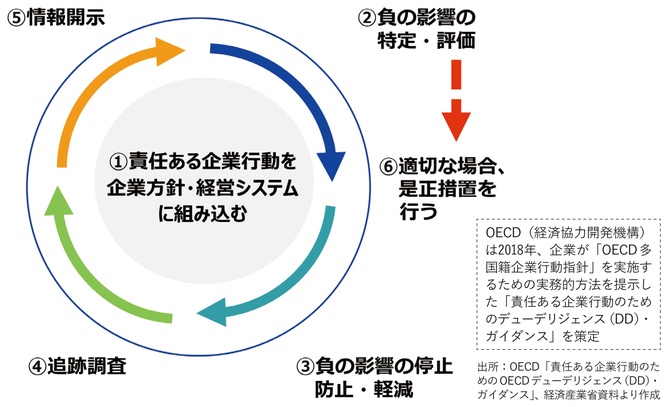

社会的責任として人権尊重に注意を払う、そのことを掛け声だけでなく仕組みとして実践し、具体的な行動と結果を明文化して表に出すのが人権デューデリジェンス(DD)と呼ばれる活動です。

●デューデリジェンスのプロセスとその手順

ただ、サプライチェーン全体にわたって人権侵害が行われているかを確認するのは難しい。NGOから指摘され、初めて対応の必要性に気づいたという話も聞きます。取引先の取引先、そのまた取引先で工場の環境が劣悪だった、と。そしてその環境も、何をもって劣悪というかは各国の基準によって違うことがあります。

つまり、各国の基準を満たせば十分ではなく、人権DDにおいては国際的なスタンダードを満たしているかが問われる。例えば空調が効いていないのも、国際的な基準に照らせば劣悪な環境です。そうしたなか、RBAという非営利の企業同盟が提供している労働環境の自己評価チェックリストを活用し、それを取引先に記入・提出してもらうことで人権リスクの把握に努めている企業もあります。

企業が自国の労働関連法を満たすのは、必要最低限の取り組み。そのうえで、その法律の適用が及ばない海外のサプライチェーンにおいても一定の基準を満たさなければならない。国内ではあたり前の労働習慣が、世界ではあたり前でないこともあります。人権DDにおいては、そこを国際スタンダードに照らしてあらためて確認する必要が出てきます。

- keyword

- ビジネスと人権

- 人権DD

- 人権デューデリジェンス

- 強制労働

- 児童労働

- サプライチェーンリスク

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方