2013/09/08

防災・危機管理ニュース

首都直下、南海トラフの対策急務

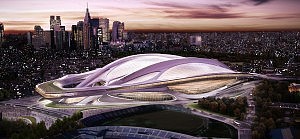

2020年のオリンピック・パラリンピック開催地が東京に決まった。東京電力福島第一原子力発電所での汚染水問題が懸念材料ではあったが、見事なプレゼン力で不安を払拭させた。

しかし、いつまでも喜びに浸っているわけにはいかない。東京都はオリンピックによる経済効果を3兆円と試算しているが、大前提として経済被害約112兆円と試算される首都直下地震への対策を終える必要がある。

政府の地震調査委員会は、マグニチュード7級の首都直下地震が30年以内に起きる確率を70%と予想しているが、2020年までの7年間、想定される地震が起きなければ、その数値はさらに高まっていることになる。南海トラフへの対策も急務だ。仮に首都直下地震が起きなくても、それまでに南海トラフ地震が発生し、復興が遅れているようなら、オリンピックが開催できたとしても観光客は極めて少なくなるはずだ。

逆に、首都直下や南海トラフへの対策が十分に進めば、世界一安全な国をアピールすることで、予想以上の経済効果を得ることもできよう。その上で、さらに考えなくてはいけないのが、オリンピック開催期間中における大災害の発生への対応だ。

【2020オリンピック成功までの3ステップ】

① 2020年までに首都直下地震および南海トラフ地震への対策を終わらせる

② オリンピック開催による利益の最大化を図る

③ オリンピック開催中の大災害に対応できるようにする

①の首都直下地震および南海トラフ地震への対応については、再度、目標設定を見直す必要がある。人的被害や建物被害はもとより、国全体としての目標復旧時間を明確にすることが重要だ。オリンピックの開催を成功させることを考えれば、南海トラフなら1年、首都直下地震なら半年程度で80%レベルの復旧を達成させるぐらいのプランを作成せねばならないだろう。もっとも、大前提として福島第一原発の汚染水問題などは早期に解決せねばならない。

②のオリンピック開催による利益の最大化を図るには、まず、地震をはじめとした災害への不安を払拭させる必要がある。つまり、①の取り組みを確実に実行することだ。それにより初めて世界中から安心して日本に来てもらえる体制が整う。さらに、オリンピック期間中の交通渋滞や通信環境の悪化にも対応できるようにしなくてはならない。

参考になるのが2012年にロンドンで開催された夏期オリンピックだ。英国では、オリンピック期間中にビジネスを中断させる要因となるさまざまなリスクに備えることで、利益を最大化させることを試みた。具体的な内容は、先日、発行された「被災しても成長できる危機管理「攻めの」5アプローチ」(アース工房)でも詳しく書いたが、要約すると、テロなどの大災害ではなくても、オリンピックのような大イベントは、ビジネスを中断させるさまざまな危険要素を含んでいるということ。例えば、観光客による交通機関の混雑はスタッフの移動を困難にするばかりか、サプライチェーンとの物流を遅延させる。映像のストリーミング配信の増加は、通信の遅延や途絶を招く。

オリンピックの開催中は、多くの企業が、積極的なビジネスを仕掛けるため、操業レベルが通常時より高くなっていると考えられる。一般的なBCPは、いかに早く、通常時の操業レベルに戻すかを考えるが、利益を最大化させるには、100%以上の操業レベルを継続させ、仮に中断しても早期に回復できるようにしなくてはならない。

こうした課題は、インフラ企業だけでは対応ができない。ロンドンでは個々の企業にオリンピックを想定したBCPを策定するようにパンフレットを配布するなどの事前対策を行った。一方で、ロンドン交通局などが混雑を避けることを過度に呼びかけたことで観光客の足を鈍らせたとの指摘もある。実際、英国統計局によれば、ロンドン五輪、パラリンピックが開かれた2012年8月に、海外から英国を訪れた人は前年に比べて5%少ない303万人となった。しかし、これについては英国が抱える特別な事情がある。それは事前対策としては手のつけようがなかった地下鉄問題である。ロンドンの地下鉄は世界で最も歴史が古い。しかし、車両は狭く、冷暖房も完備されていない。日常的にロンドンを訪れている観光客は、そのことをよく知っていて、あえて期間中の観光を避けたのだろう。

最大の課題として立ちはだかるのが③オリンピック開催中の大災害にも対応できるようにすることだ。

オリンピックへの観光客数は、海外から数十万人、国内からは数百万人に上ることが想定される。この数字を現状の首都直下地震の被害想定にあてはめると、例えば448万人と試算されている帰宅困難者数は、倍増することも考えられる。英語や中国語をはじめとした外国語での支援も課題となる。そこまで考えたら国際的なイベントなど、どこの国でも開催することができないとの反論もあろう。しかし、ロンドンの地下鉄事情ではないが、不安を抱けば人は集まらない。

東京オリンピックの開催を1つの契機に、これらの対応を考えてみれば、各組織がばらばらに対策を講じてもどうにもならないことに理解が深まるはずだ。国、自治体、自衛隊、消防、警察、医療、さらにはボランティアなど市民団体が、オリンピックを成功させるという同じ目標に向かい、標準化された災害対応スキルを身に付け、オールジャパンの危機管理体制を構築することが急務である。

国内の各地方都市は、オリンピックを機会に、東京に集まった観光客をいかにそれぞれの地方都市に呼び込み地域経済を活性化させるかを考えていることだろう。ならば、万が一の被災時に備え、応援・協力体制も含めて首都機能を守ることに手を貸すべきだ。そのことにより、オリンピック開催時だけでなく、平時から地域が活性化する道も開かれる。それも利益を最大化させる「攻めの危機管理」と言えよう。

リスク対策.com 編集長 中澤幸介

☆アマゾンでも好評発売中

「被災しても成長できる危機管理「攻めの」5アプローチ」(アース工房)

購入はこちらから⇒https://www.shinken-store.com/html/products/detail.php?product_id=127

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方