2013/02/12

防災・危機管理ニュース

AIU保険調べ/脅威を感じる経営者が多数

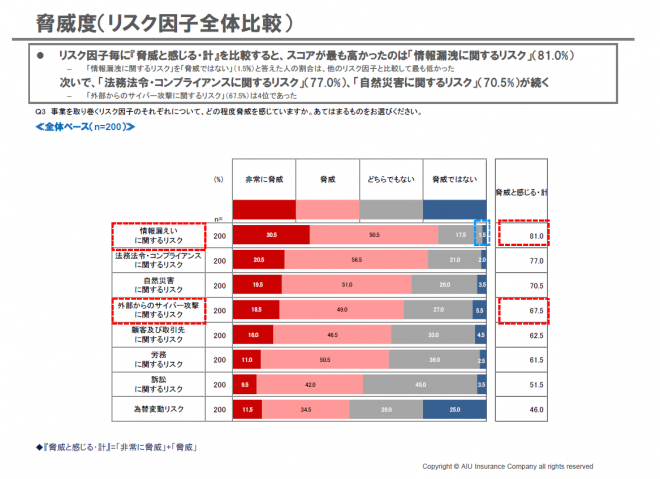

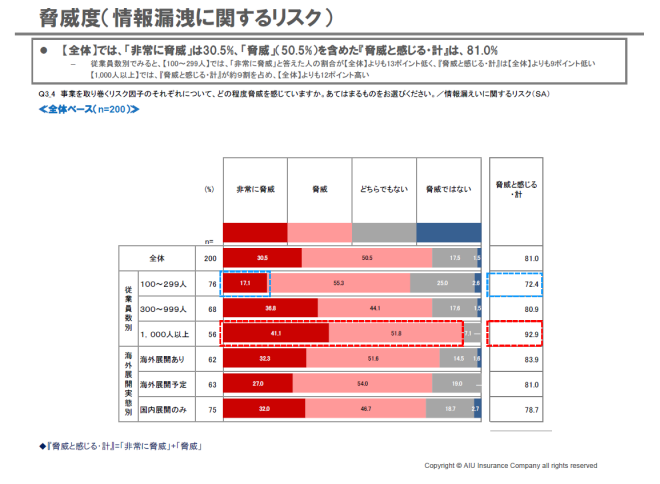

AIU保険が企業の経営者200人を対象に行った調査によると、コンプライアンスや自然災害、外部からのサイバー攻撃、情報漏えい、為替変動など事業を取り巻くリスク因子のうち「情報漏えいに関するリスク」に脅威を感じる経営者の割合が全体の8割(81.0%)にものぼり、外部からのサイバー攻撃のリスク(67.5%)とあわせて「情報セキュリティ」に関する意識が強いことが浮き彫りとなった(グラフ1)。また同調査からは従業員数100-299人規模の企業や海外展開している企業において、情報セキュリティ対策が不十分な状況であることが見てとれた。

グラフ1

この調査は「情報漏洩リスクに対する意識」を明らかにすることを目的として、資本金5,000万円以上、従業員100人以上の日本国内在住の経営者および役員を対象に、2012年12月21~23日にインターネットを通じて行ったもの。回答者が勤務する企業のうち73.5%は株式未・非上場で、所在地は東京都が51.0%、大阪府10.0%、神奈川県6.5%、兵庫県5.5%、愛知県5.0%などとなっている。

■リスク因子それぞれの脅威度

事業を取り巻くリスク因子のそれぞれについて、どの程度脅威を感じているのか。情報漏えいに関するリスクは「非常に脅威」が30.5%、「脅威」が50.5%で、脅威と感じている経営者は8割を超えた。法務法令・コンプライアンス(「非常に脅威」と「脅威」を合わせて77.0%)、自然災害(同70.5%)を上回る結果だった。また、同じ情報セキュリティ領域である外部からのサイバー攻撃に関するリスクも「非常に脅威」と感じる経営者が18.5%、「脅威」が49.0%で上位だった。

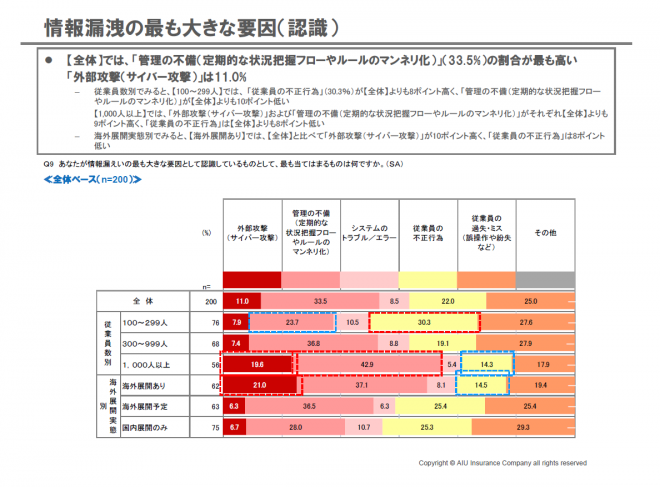

■情報漏えいの要因

調査では、特に従業員数1000人以上の企業において、情報漏えいの原因としてサイバー攻撃を挙げる割合が多い結果となった。「情報漏えいの最も大きな要因として認識しているものとして、最も当てはまるものは何か」という質問に対して、全体の回答では「管理の不備(定期的な状況把握フローやルールのマンネリ化)」(33.5%)、「従業員の不正行為」(22.0%)、「外部攻撃(サイバー攻撃)」(11.0%)が多かったが、従業員数100-299人の企業では「従業員の不正行為」(30.3%)を認識している割合が多いのに対し、1000人以上の企業では「外部攻撃(サイバー攻撃)」(19.6%)と「管理の不備(定期的な状況把握フローやルールのマンネリ化)」(42.9%)が多かった(グラフ2)。

グラフ2

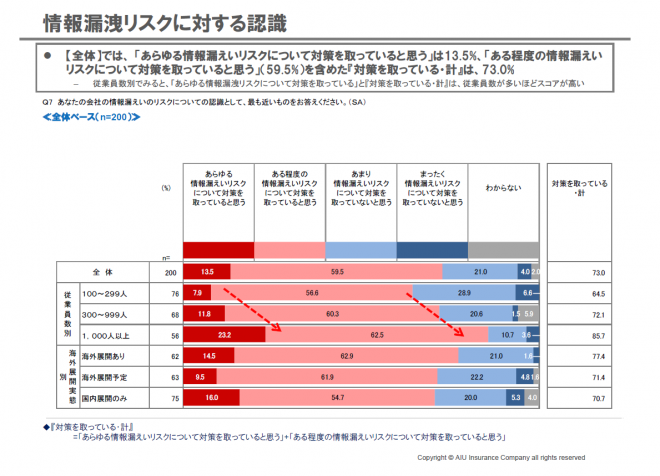

■不十分な対策

対策の状況はどうか。情報漏えいのリスク対策に絞って見ると、「あまり対策を取っていないと思う」「まったく対策を取っていないと思う」「わからない」という回答の合計が全体の3割近かった(27%)(グラフ3)。

グラフ3

従業員数100-299人の企業に注目すると、対策不十分と思われる回答が3割を超えている(35.5%)。「あらゆる情報漏えいリスクについて対策を取っていると思う」と回答した割合は従業員数1,000人以上の企業が多かったがそれでも2割程度(23.2%)である。

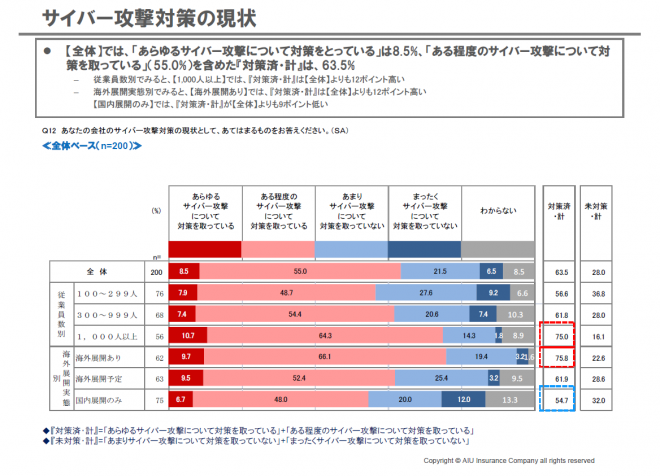

また情報漏えいの原因としてサイバー攻撃を挙げる経営者が少なからずいるという結果をこの調査は得ているが、その対策はというと不十分な企業も全体の3割近くあるようだ。(グラフ4)

グラフ4

■サイバー攻撃対策

サイバー攻撃の対策として具体的にはどんなことを行っているのだろうか。「サイバー攻撃対策の現状(具体策)」(サイバー攻撃対策を取っている会社:n=127、複数回答)の回答は割合の多い順から、セキュリティポリシーおよび対策の定期的な更新(70.9%)、定期的なサーバーモニタリング調査(40.9%)、従業員教育の徹底(社内啓発セミナーやガイドライン策定など)(39.4%)、外部へのアウトソース(技術提供及び実務支援)(30.7%)、弁護士や危機管理コンサルタントなど各種専門家(知識提供者)との連携(26.0%)、保険への加入(18.9%)、セキュリティ専門人材の採用(14.2%)、具体的対策は社内専任者に一任しており詳細は把握していない(3.1%)という結果となっている。

そしてサイバー攻撃被害を想定した対策費用は平均で約1億2000万円だという。従業員数が多いほど高く、1000人以上の企業では約3億4000万円、100人から300人規模の企業と比較すると、約10倍の差がある。

海外拠点の情報セキュリティ対策

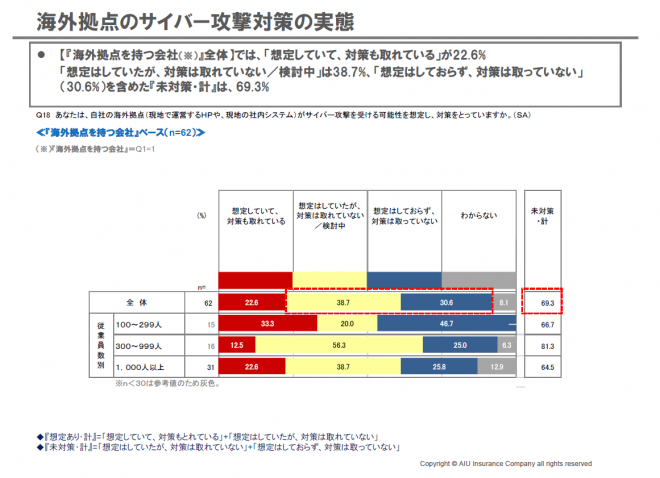

中国の反日暴動やアルジェリア人質事件など海外展開している企業に関する事件が最近相次いでおり、海外拠点のリスク対策への関心が一層高まっているが、この調査では情報セキュリティに関する不備がうかがえた。

海外拠点を持つ企業の経営者(62人)のうち、情報漏えいに関して「非常に脅威」と「脅威」をあわせ92.9%が脅威と感じており、(グラフ5)その最も大きな要因として「外部攻撃(サイバー攻撃)」も認識していながら、海外拠点がサイバー攻撃を受ける可能性を想定して対策を取っている経営者は約20%と低いのだ。想定はしていたが対策は取れていない、あるいは検討中(38.7%)、想定はしておらず対策は取っていない(30.6%)が多く、約70%は対策が取れていない、という心配な結果となっている(グラフ6)。

グラフ5

グラフ6

■私物の情報端末の利用

情報セキュリティおいては、私物の情報端末を使用することは情報流出のリスクになりかねないが、調査ではこの点も質問している。「自社従業員の私物情報端末(PC、スマートフォンなど)の業務利用(業務資料の閲覧・加工)について、最もあてはまるもの」は、個人の裁量に任せている(規制していない)が29.5%で最も多いという結果だった。利用範囲を定めたマニュアルやシステムを整備して利用している(21.0%)、マニュアルや通達等で完全に禁止している(18.5%)というのが一定の割合あるが、システム上、完全に利用できないように制限している(19.0%)のは2割程度にとどまっている。私物情報端末の利用も情報セキュリティの課題の1つといえる。

- keyword

- ITセキュリティ

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方