2012/11/15

防災・危機管理ニュース

BCP検討メンバーに女性はいますか?

NECシステムテクノロジー㈱BCPコンサルティングチーム 奥はる奈

2011年の東日本大震災以降、たくさんの企業でBCPの策定が推進され、また機能しなかったBCPに対しての見直しがなされています。弊社としても、BCPの見直しのご支援をさせていただく中で、気付いた問題の多かった項目の1つに「女性を意識したBCPになっていないこと」が挙げられました。なぜでしょう?

問題を解く鍵は、BCPの検討プロセスにあるようです。会社によっては、BCP検討メンバーに女性が1人も参加していないところが多くあるように思います。貴社はいかがですか?

■清潔さや安全性が心配

災害直後に、女性の視点から見て一番気になるのは、配布物や常備品の清潔さや安全性です。会社から支給される避難グッズや配布物については、例えば「毛布が薄汚れていて落ち着かなかった」という意見がありました。

たかが毛布、されど毛布です!ストレスの軽減を図る上でも見逃せない意見です。また、冬場で電気が止まり暖房も効かない環境ですと、一枚だけでは寒いと感じる女性が多いはずです。私自身も、震災当日は寒いオフィスで風邪気味になってしまい、梱包材とダンボールを使ってフロアの床の端で横になっていました。

■女性だけの空間の確保を

また、帰宅困難などの事情で、一夜、あるいは数日間にわたり、職場に宿泊せざるを得ない場合は、空間的な配慮も必要です。特に男性の多い職場であると、プライバシーがなく落ち着くこともできません。いつの間にか会議室の一室が女性限定のスペースに変わっていたという企業もあるように、やはり女性だけの空間が必要と思いますし、女性ならではの不安を心おきなく話し合える場を設けることが、心のケアにも繋がります。

東京都の帰宅困難者対策条例では、事業者に、できるだけ従業員を社屋内にとどめ、3日間の食料や水を備蓄することを求めています。被災生活が長期化すればするほど、こうした精神的な負担は大きくなります。

数日間の職場宿泊を余儀なくされた場合は、洗髪や入浴といった衛生面もさらに気になってきたり、悩みや不安にも変化が表れてくるでしょう。BCPや災害対応計画を策定・見直しをする際には、是非、女性社員へのヒヤリングを通して、見落としがちな課題発見に努めてもらいたいものです。

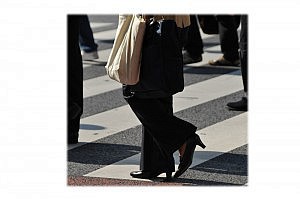

■ヒールはダメ

東日本大震災では、交通機関が動いていなかったため、家まで歩いて帰るという方が多くいましたが、女性の場合、ヒールの靴の方が多く、大変であったという声もありました。安全が確認できるまでは社屋内にとどまることが理想ですが、万が一に備えて、職場には歩きやすい靴を用意しておくことも必要でしょう。

+αの常備品や配布物として、以下を挙げておきます。

[職場に宿泊する女性のための必要物資や環境]

・生理用品

・ウエットティッシュ

・靴下

・毛布(ブランケット)は多めに

・女性専用の部屋

災害は何時起こるか分かりません。取引先や関連会社、外注先等、外部来訪者のことも想定して、自社女性社員数+αの備えは必要かと思います。

[帰宅・帰社時に必要となるもの]

・長袖のシャツ

・歩きやすい靴(できれば底の厚いもの)

言うまでもありませんが、災害の状況に応じては男女を問わず、ヘルメットや軍手などの装備も必要となります。防災訓練用にある程度の数は準備しているが全社員分はない、そんな会社もあるようです。余裕をもって用意しておきたいところです。

■女性は力になります

こんなことばかり書いていると、女性は災害時にお荷物だなんて思われてしまうかもしれませんが、災害後は、女性のきめ細かな気配りや、生活の知恵が求められるケースが多いように思います。例えば、食料や飲料水など限られたリソースを、そこにいるスタッフに平等に、時に柔軟に配分したり、来訪者で帰宅困難になった方へ飲み物を差し上げるなどの対応にあたったり、私はむしろ女性の力が必要になると考えています。

BCPの作成、見直しにあたって、キーワードの1つとして考慮いただきたいのは、「女性目線のBCP」です。まずは、BCP検討チームに女性を加えることで、その視点を取り入れてはいかがでしょうか。事業継続対策本部や復旧チームのメンバーに女性を任命するということでもいいでしょう。女性の目線でしか考えつかないこと、できないことがあるはずです。

このような企業の意識や取り組みは、平常時も「ああ、この会社であれば大丈夫であろう」と安心感に繋がるのではないでしょうか。 女性の視点を反映させる災害対策は、企業のみならず、自治体等でも大きな流れになってきているようです。機会があれば、より深めたご紹介を行わせていただければ幸いです。

NECシステムテクノロジー

BCPコンサルティングサービス窓口

URL: http://www.necst.co.jp/product/bcp/com01.html

E-mail: bcp-dl@mls.necst.nec.co.jp

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方