2022/09/15

寄稿>コンプライアンスの実現

ひとたび発生すると企業イメージを大きく毀損する贈収賄事件。【前編】【中編】では刑法における贈収賄の構造と要件を確認し、どういった行為が刑事罰の対象となるのかを整理しました。しかし、贈収賄を規定している法律は刑法だけではありません。【後編】では、会社法と不正競争防止法が規定する贈収賄について、引き続き弁護士・公認不正検査士の山村弘一氏に解説いただきます。

東京弘和法律事務所/弁護士・公認不正検査士 山村弘一

はじめに

前回までの贈収賄【前編】【中編】では、刑法における収賄罪・贈賄罪について説明しました。

実は、贈収賄は、刑法で規定されているのみならず、会社法や不正競争防止法など刑法以外の法律でも規定されています。企業活動にあたっては、これらの法律で規定されている贈収賄についても知っておく必要があるといえます。

そこで、今回は、贈収賄【後編】として、会社法と不正競争防止法で規定されている贈収賄について説明したいと思います。

会社法

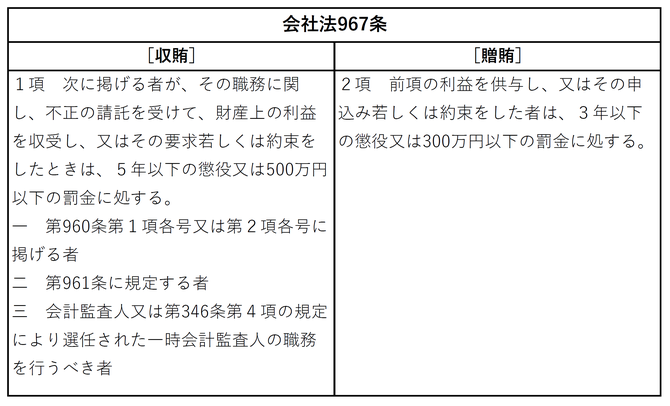

贈収賄に関し、会社法では、967条において取締役等の贈収賄罪、968条において株主等の権利の行使に関する贈収賄罪が定められています。このうち、本稿では、取締役等の贈収賄罪について取り上げます。

会社法967条は、1項で収賄罪、2項で贈賄罪を規定しています。

条文における「収受」「供与」等の文言の意義については、刑法におけるそれと共通するものですので、そういった部分については【前編】【中編】をご確認いただければと思います。ここでは、その他の主な点についてご説明します。

1項(収賄罪)の主体は、発起人、取締役、監査役、執行役、支配人、検査役、清算人等です。2項(贈賄罪)の主体に特に制限はありません。

「不正の請託を受けて」とは「法令や重要な社内規程に違反する場合はもちろん、取締役等に一定の職務遂行をさせたり、逆にこれを行わないように依頼する行為」であり、「会社の存立基盤を危うくするなど、何らかの財産的な不利益をもたらす場合に限って「不正」の請託になるというべきであろう」と解されています(佐久間修、『体系経済刑法 経済活動における罪と罰』、中央経済社、31頁)。

この点、「請託」が必要ですから、「請託」を不要とする刑法の単純収賄罪に相当するものは、会社法では罰せられないということになります。

また、客体として、刑法では「賄賂」と規定されていますが、会社法では「財産上の利益」と規定されている点に違いがあります。これにより、刑法では「賄賂」に当たり得るような「地位の提供や情欲の満足は除外され」(前掲31頁)ることになります。

このように、会社法では取締役等の贈収賄罪が規定されていますから、自身や相手方が公務員やみなし公務員ではなく、民間企業の取締役等であるからといって、収賄罪・贈賄罪に該当することはない、と安易に考えることはできません。

寄稿>コンプライアンスの実現の他の記事

- 贈収賄を規定する法律は刑法だけではない

- 贈収賄の類型と企業における留意点

- 贈収賄は何をもって刑事罰の対象となるのか

おすすめ記事

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方