2015/07/25

誌面情報 vol50

従業員の家庭内備蓄をBCM指標の1つに

半導体などの精密加工機器、精密加工ツールにおいて世界トップのシェアを握るディスコ。「お客様が安心して取引ができる」「従業員が安心して働ける企業になる」を目標に、本誌でもたびたび取り上げた、ティッシュ箱1つでできる「BCM(事業継続マネジメンくト)くじ引き演習」など、数々のユニークな取り組みを実施している。その同社が現在検討しているのが、ポップコーンを備蓄食料にできないかということだ。ディスコが考える「機能する防災備蓄」とは?

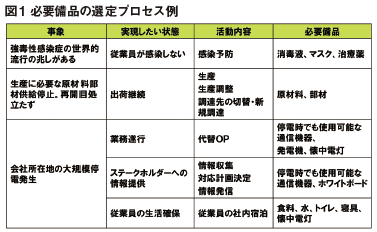

ディスコのBCMの特徴は、まず「実現したい状態」を明確化することだ。備蓄品の選定に関しても、事象について「実現したい状態」を想定し、活動内容とそれに必要な備品を考えている(図1)。

例えば感染症対策について見てみると、まず事象として「強毒性感染症が世界的流行の兆しがある」と仮定し、実現したい状態を「従業員が感染しない」と明確化する。そのための活動内容として「感染予防」をあげ、必要備品として「消毒液・マスク・治療薬」を選定する。

しかし、同社のBCMは備蓄品をそろえるだけでは終わらない。マスクに関しては、現在本社だけで52万枚保管しているという。ディスコでBCM推進チームリーダーを務める渋谷真弘氏は「日常のオペレーションの中で、ディスコではマスクをつけることを当たり前にした。少しでも体調が悪ければすぐにマスクを着けてもらうようにした」と話す。さらに、季節性のインフルエンザがまん延するシーズンには、マスクを色分けしている。例えばピンク色のマスクをつけている従業員は、「今リスクを抱えている人」を意味する。つまり、身内がインフルエンザにかかってしまったとか、インフルエンザからリカバリーしてきたという意味だ。そのマスクをつけている人が会議に参加する場合は、その会議に出席する社員は全員マスクの着用を義務付けられるという。リスクを「見える化」することで、感染症の拡大を最小化している。同じように、消毒液に関しては夏場であっても従業員、訪問者全員に入管時には手の消毒を促しているという。「最近やっと、これをしないと社内で白い目で見られるような環境になってきた」と渋谷氏は話す。

メンテナンスにも工夫を

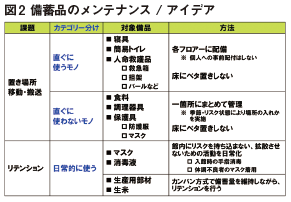

備蓄品のメンテナンスに関しても、独自の方法を開発している。備蓄品を「すぐに使うもの」(寝具・簡易トイレ・人命救護品など)、「すぐに使わないもの」(食料・調理器具・保護具など)、「日常的に使用するもの」(マスク・消毒剤・生米など)に分け、すぐに使うものは各フロアのエレベーター脇にある備蓄部屋に、すぐに使わないものは備蓄倉庫にいれている(図2)。その保管方法も工夫した。例えばブルーシートは通常四つ折りなどにたたんで平置きにしてしまうが、それでは出し入れしにくいことに気づき、丸めて立てて保管するようにした。持ち運びにも便利だという。段ボールなどに入った重い備蓄品に関しては、なるべく手で持ち運ぶことがないように平台車に乗せて保管しておくことで、移動・搬送時の負担を軽減している。

生米に関しては、「日常的に使うもの」に分類し、常時500㎏を保持。かんばん方式※を導入し、日常から社員食堂で消費することで新鮮な米の必要数を維持しているという。その代り、食料に関しては「すぐに使わないもの」に分類した。1カ所にまとめて管理するため、季節やリスク状態により場所の入替えを図っているという。

備蓄食料にポップコーンを検討

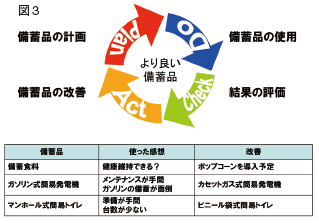

ディスコのBCMは、PDCAを重視している。備蓄品に関しても、常に使用し、評価、改善することで次の計画へと進めている。その中でユニークなのが、備蓄にポップコーンを検討していることだ(図3)。備蓄食料の目的を明らかにする議論の中で出てきたのが、「社員の健康を維持する」ということだったという。ビタミン剤やサプリメントの保管も考えたが、費用や維持管理の面が難しかった。

渋谷氏は「メンバーと検討を重ねた結果、東日本大震災時のトイレの問題を思いだし、まずはお通じを良くしようと考えた。炭水化物中心の備蓄食料の中で、効率よく食物繊維を摂取し、腸内環境を整えるには何がいいかと考えた時に、メンバーの1人が考え出したのがポップコーンだった」と話す。

発案者は、早速自分で試してみた。1週間、毎朝ポップコーンを食べ続けたところ、お腹の調子が良くなったという。 ポップコーンといえど、出来上がったものを備蓄しておくことは衛生上できない。渋谷氏は、前任者が備蓄用に鍋を多数購入し、使用目的もないまま備蓄倉庫にしまわれていたことを思いだし、これを利用することにした。自分たちで試したところ、火の加減がわからず最初の2回は失敗したが、3回目には成功。とても美味しく焼きあがったという。

「ポップコーンのタネ(乾燥とうもろこし)は非常に小さく、備蓄に向いている。焼き上げて食べるとお腹も膨らむ。備蓄品は、実際に使ってみるといろいろなことが分かります」(渋谷氏)。

社員の家庭内備蓄を会社のBCMの指標に

ディスコのBCMの指標の1つに、「社員が家庭内備蓄をしているか、いないか」を数値化して取り入れることが検討されている。家庭を守れない人には組織は守れない。災害が発生した時に、自分の家庭が備えをしていなければ、家族が心配になって会社でBCMを遂行することは難しい。現在、個人の備蓄を増やすための施策を開始しているという。渋谷氏は「従業員がプライベートな時間に対して備えをしている比率は、その会社の事業継続能力に反映してくる」としている。

※かんばん方式は、米国のスーパーマーケットからヒントを得て考案されたもので、スーパーマーケットのように「顧客(後工程)が必要とする品物を、必要なときに、必要な量だけ購入する(引き取る)店」(前工程)「は売れた(引き取られた)分だけ、(生産)補充する」という方式である。1954年にトヨタ自動車工業の本社機械工場の一部に導入され、当初は後工程へ補充運搬する改善で「スーパーマーケット方式」と呼ばれた。その後、指示書に変えて現品票(前工程が現品に付けて送ってくる伝票)を応用した“かんばん”が使われるようになり、「かんばん方式」と呼ばれるようになった。

誌面情報 vol50の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方