2015/07/25

誌面情報 vol50

株式会社日立物流

株式会社日立物流はこのほど、首都直下地震や南海トラフ地震など大規模災害時でも主要業務が継続できるよう、トラックなど運搬車両の燃料を確実に調達するための「災害時燃料調達BCP」を策定した。災害時に同社所有のトラックや委託業者のトラックが3日間運行できる燃料を平時から燃料業者に備蓄してもらうとともに、災害時には専属のタンクローリーが同社の要請に応じて各備蓄拠点から燃料を必要とする営業所に向けて出動できる体制を整えた。

東日本大震災では、石油会社の被災などにより全国的にガソリンや軽油が不足し、物流に大きな影響が出た。

日立物流では、医薬品や食品など、災害時に必需品となる商品類も多く扱うことから、2012年末から本格的にBCPを策定し、2013年4月にはリスク対策部を立ち上げるなど、事業継続の確保に力を入れてきた。今回の災害時燃料調達BCPは日立グループ全体でも初の試みになるという。

BCPの具体的なスキームは、各営業所が配送で消費する通常時の軽油数量に対して、災害時における営業所の操業度を50%と設定し、災害時3日分の必要量を算出。ここから、自家給油所(インタンク)の備蓄数量を差し引いて、災害時に新たに調達が必要となる軽油数量を計算し、それを燃料会社に平時から備蓄しておいてもらうというもの。対象車両は、同社グループの自家所有トラックだけでなく、運送を委託している外注協力会社のトラックも加え大型トラック約1800台になる。

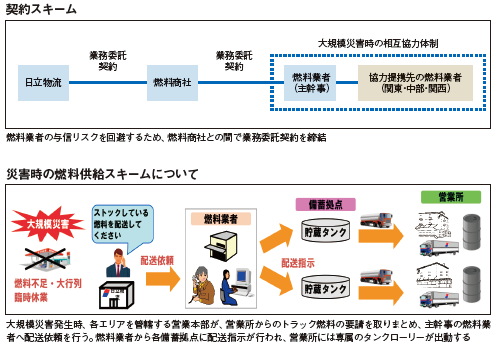

一方、燃料業者は、主幹事会社が関東地区の3県(埼玉県、千葉県、神奈川県)、中部地区(愛知県)、関西地区(大阪府)に専用の貯蔵タンクを確保し、必要燃料を常時備蓄する。災害時には、日立物流からの要請に応じて、各営業拠点に必要量を即座に調達できるようにする。燃料業者の貯蔵タンク(営業拠点)がないエリアにおいては、地元の燃料業者との間で災害時燃料の貯蔵配送の相互協力・体制を構築し、こうした業者の貯蔵タンクなどを拠点として活用する。

専属タンクローリーも確保

災害時の流れは、まず日立物流の各エリアを管轄する営業本部が、本部配下にある各営業所からのトラック燃料の要請を取りまとめ、主幹事である燃料業者へ配送の依頼を行う。依頼を受けた燃料業者は、備蓄拠点に対して配送指示を出し、要請元である各営業拠点に向け専属のタンクローリーを出動させる。仮に日立物流の営業本部が被災して連絡が取れない場合には、一定時間が経過した段階で、要請の有無に関わらずタンクローリーが出動し、事前に決めておいた営業所に燃料を届ける。

東日本大震災では、タンクローリーの需要が高まり車両が手配できなかった業者が多かったことから、同社では、あらかじめタンクローリーとドライバーを専属で確保。車両は車番を特定し、各県に対し災害時緊急通行車両の事前届け出も行っているという。

このスキームを実現するための契約については、燃料業者の与信リスクを回避するため、同社の窓口である燃料商社との間で業務委託契約を締結し、商社と主幹事となる燃料業者が別途業務委託契約を締結する方式をとっている。

今回のBCPは、3日間という限られた期間における燃料調達を実現するものだが、同社では、災害発生直後から動けるようにすることで、病院向けの医療用医薬品の配送やスーパーマーケット向けの食料品などの配送、社会インフラを担う日立グループへの配送など、大規模災害時に優先させる社会機能維持人命に関わる緊急・配送用を見込んでいる。

毎月300万円のコスト

これらの対策にかかるコストとしては、燃料の備蓄・維持、専属配送車両やドライバーの事前確保などで月額約300万円、さらに災害時には軽油代金(供給量に応じて課金)や配送費(主にドライバーの人件費)が掛かるとしている。

同社安全管理本部リスク対策部長の沖山雅彦氏は「平時に生じるランニングコストについては、大規模災害が発生して初めてその効力が発揮されるという点から、事業継続、社会機能維持のための必要経費であり、大規模災害に備えた保険料という性格も持っていると考えています」と話す。

また、災害時にかかる軽油代金については、毎月頭に燃料商社から当月の軽油代金の見積書が提示される仕組みになっており、災害時に燃料が急騰したとしても、その月内で備蓄燃料の供給を受けた場合は、見積書記載の軽油単価が適用される。

毎月在庫証明書を提出

現在、同社が特に力を入れているのが実効性の確保だ。「毎月、数百万円というお金を支払っているわけですから、万が一の際でも機能しなかったとは社内に対し言えません」(沖山氏)。

まず、備蓄燃料を確実に把握するために、主幹事の燃料業者には、毎月、燃料商社を通して在庫証明書を提出させている。備蓄燃料の劣化対策としては「流通在庫備蓄」方式を採用。貯蔵タンク内の燃料のキープ&リフレッシュを図っている。さらに、災害用燃料を備蓄する拠点が、被災により、稼動不能となったときは、他のバックアップ拠点から燃料供給が行えるよう備蓄拠点間には定期的に連携体制を確認するようにしている。

専属となるタンクローリーは、車両側面にその旨のステッカーを貼付。当該車両のドライバーは正・副2人を登録し、バックアップ体制も確保する。日常的な教育により、災害時には専属配送ドライバーとなる認識を持たせているという。

このほか、災害時に相互に連絡を取り合う担当者を特定するとともに、燃料業者や各備蓄拠点の責任者、専属配送ドライバーなども含めた「緊急連絡体制表」を作成。人事異動などにより登録内容に変更が生じた際には、すみやかにその旨を連絡し、体制表の更新を行い、常に最新の状態に保つよう努めているとしている。

年2回の実地監査を実施

こうした活動が継続的に取り組まれていることを確認するため、同社と燃料商社では合同で、備蓄拠点に対する実地監査を毎年5月と11月の2回実施することにしている。災害時の通信機器の設置状況、非常用自家発電機の設置・稼動状況、災害用備蓄品の備蓄状況など、災害時の拠点として機能するかどうかも含め、監査をするという。

今後は、訓練も定期的に行っていく予定だ。「災害時通信訓練」を手始めに「タンクローリーによる模擬給油訓練」など、各種対応訓練を実施することにより、燃料業者との間の災害時対応力の向上を図る。

同社はこれまでもBCPの実効性を高める取り組みとして、社長以下、役員も参加する災害対策本部訓練の実施、災害時に使用する備品の整備、災害発生時の組織力の向上を目的とした運営マニュアルの整備、従業員個人の防災対応力の向上を目的とした「災害対応カード」の配布などの対策を積み上げてきた。また、東京本社のデータセンターが大規模災害等で使用困難になった場合は大阪のデータセンターでシステムが稼動できるよう、平時から東京から大阪にデータ転送をするなど、ハード・ソフト両面から事業継続の対策を強化してきた。

沖山氏は一連の事業継続体制の強化について「私自身、過去の知見もなかったので達成感はあります。お客様からBCPの取り組みを聞かれるケースも増えてきましたし、今後はお客様からの信頼も高まると思います」と話している。

誌面情報 vol50の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方