2015/05/25

誌面情報 vol49

海外出張時にトラブルに巻き込まれたときの強い味方が、現地駐在の日本大使館だ。特に従業員が誘拐されるなどの深刻な事態に陥った場合に

は、どこよりも先に大使館に連絡を取ったほうが良いという。しかし、誘拐などの危険状態に陥る前に、自分で危機を予防できる部分も多い。在フィリピン日本大使館一等書記官兼領事で邦人保護などを務める松永直樹氏に、海外滞在時の危機管理術について話を聞いた。

まず一番大切なことは「警戒すること」

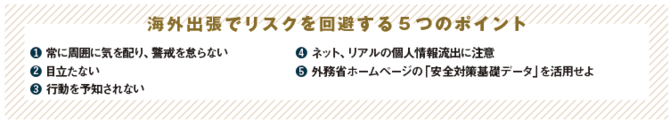

在フィリピン日本大使館一等書記官兼領事の松永直樹氏は、出張者の誘拐やトラブル予防策として、「警戒すること」まずを挙げる。具体的には、危険な場所を避けること、常に周囲の人の目を見ながら行動することだという。

「日本人は、人とすれ違う時に目を合わせることはないが、海外では常に周りの人の目を見た方がよい。自分の前後左右、道にしゃがみこんでいる人、全ていつも警戒しながら目を見て行動する。そこで目があった人は、自分を狙っている人かもしれない」と松永氏は話す。

日本国内では、すれ違う人の目を見る行為は失礼とみなされ、場合によってはトラブルに発生する可能性もあるが、海外ではそういうことはない。

「窃盗犯や強盗も同じだが、顔を見られたということは向こうにとって大きなプレッシャーになるため、抑止効果がある。逆に、歩きながらのスマートフォンの操作は論外。まったく周囲に警戒していないとみなされる。危険な場所を避け、周囲に隙を見せないことが、海外での危機管理の第一歩だ」。

「目立たない」「行動を予知されない」

華美な服装を避け、周囲に溶け込むことで「目立たない」こともトラブルに巻き込まれない重大な要素の1つだ。松永氏は、できれば渡航時もスーツでなく軽装を勧めている。「お金持ちの日本人」と見られると、例えば税関や空港からのタクシーなどでのトラブルの危険性が高まるからだ。

また、毎朝のジョギングなど行動を習慣化しないことや、通勤ルートを毎日変えるなど、「行動を予知されない」ことも大事だ。金銭目的の誘拐の場合、最低でも1週間、犯人グループは標的の行動を監視するため、少なくとも通勤する車のルートを3パターンは考えておいたほうが良いとする。さらに、フィリピンの場合は自邸のメイドや運転手からその日の行動予定が漏洩する可能性もある。運転手などにも事前の連絡をすることなく、乗車してからルートを変えるなどの工夫も必要だ。

考えた3つのルートも、しっかり自分の目で確認するようにしたい。地図で確認し、役所、警察、病院などをあらかじめ調べておくことで、何かあった場合にはそれらに逃げ込むことができる。また、誘拐で特に狙われるのは「チョークポイント」と呼ばれる「止まらざるを得ない場所」。誘拐は、車が止まったところで発生する。袋小路は言うまでもないが、例えば、検問も国家による検問ではない場合もある。信号待ち1つでも誘拐の危険性は高まる。通勤ルートは、なるべく車が止まる可能性の少ない道を選ぶのが妥当だという。

また、フェイスブックなどのソーシャルメディアからの個人情報や行動予定の流出を避けるのは当然として、例えば公共料金の領収書をゴミ袋に入れて捨てるだけで、ゴミ袋を漁られて生活水準や、ひいては誘拐した場合の身代金の支払額まで推測されてしまう恐れもある。個人情報が書かれている領収書や請求書などは、可能な限り焼却するか、シュレッダーにかけてから破棄したほうが良いだろう。

有事の際の大使館の活用

実際に社員が誘拐事件に遭ってしまった場合、企業はまず何をどこに連絡すればいいのだろうか?実際にマニラでは2013年に日本人が誘拐されているほか、2014年にはフィリピン全土でドイツ人、中国人、韓国人などが被害に遭っている。 松永氏は「実際に誘拐事件が発生した場合には、事案の性格上きわめて慎重かつ専門的な対応が必要とされるため、真っ先に日本大使館に連絡してほしい。情報管理の観点からは、所轄の警察に連絡するのは得策とは言えない場合もある」と話す。大使館から、警察の中の誘拐専門部署に話を通じることができる場合もあり、対策もスムーズに進めることができるからだ。誘拐事件発生時に、メディア対応は大変重要な要素になる。新聞に掲載されたばかりに、人質が殺されないとも限らない。フィリピン警察の誘拐専門部署は、誘拐対策のプロ集団なので不用意にメディアに情報が流れることはない。

外務省HPの「安全対策基礎データ」をチェックせよ

外務省の海外安全ホームページは有用な情報が豊富に掲載されているサイトだが、海外危機管理に必要な情報を収集する場合、「危険スポット・広域情報」に目がいきがちだ。しかし松永氏は、併せて「安全対策基礎データ」も確認してほしいと話す。

実際に同データを見てみると、犯罪発生状況や具体的な防犯対策からはじまり、テロや反政府活動の状況、強盗や窃盗のその国における特徴、タクシーや飛行場でのトラブルや、警察や公共職員がどのくらい信用できるかといったことまで、具体的な事例を盛り込みながら現地の様子を解説している。

「海外出張に来る場合、外務省のホームページや現地の駐在員などからさまざまな情報を収集し、まずリスクを回避・予防するための『自分の身は自分で守る』行動を徹底してほしい」と松永氏は注意を呼びかけている。

| 以下、外務省 海外安全ホームページ フィリピン「安全対策基礎データ」より抜粋 http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=13 『日本人が巻き込まれやすいトラブル』 (1)美人局(つつもたせ) (2)麻薬等違法薬物の押し売り (3)いかさま賭博 |

誌面情報 vol49の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方