2015/05/25

誌面情報 vol49

組織に事業継続計画を根付かせる

従業員と家族のための「自分ごと」防災研修プログラム

講師:岡本正総合法律事務所弁護士 岡本正氏

中央大学大学院公共政策研究科客員教授、慶應義塾大学法科大学院非常勤講師

BCP(事業継続計画)を策定している企業にとって、次の課題は「どのように危機管理意識を、社員に自分ごととして根付かせるか」ではないだろうか。過去の被災地の写真や映像を見ても、会社所在地の被害想定を見せたとしても、自分の仕事に関係がなければ従業員の心に響くことは難しい。東日本大震災で4万件の被災者の法律相談をデータベース化し、『災害復興法学』を創設した弁護士の岡本正氏は、自らの経験を通じ、企業の防災研修を「自分ごと」にする独自のプログラムを開発している。「4万件の声から被災のリアルを知る」、そのうえで、「被災から立ち直るための制度を知る」というものだ。

近い将来起こると予想される南海トラフ地震や首都直下地震は、東日本大震災と比べものにならないような被害想定が出されているのはみなさんご存知かと思いますが、どうやったら社員に災害を「自分ごと」として考えてもらえるのでしょうか。

昨今、東日本大震災、伊豆大島土砂災害、広島土砂災害、関東を襲った豪雪による雪害、御嶽山の噴火など大きな災害が発生しています。巨大な自然災害が起きれば、当然ながら物的な破壊の発生が記録されます。そして人的被害も記憶されます。ところが、それだけではなく、自然災害発生によって、「自分の生活」に大きな支障をきたすことが、災害の災害たる由縁なのです。「自分ごと」として自然災害を捉えるには、まずは「被災するということはどういうことか」を知るところから始めなければなりません。

法律家は、東日本大震災の発生直後から、被災地の避難所や電話などにより、無料法律相談を実施してきました。各地で実施した相談を集約し、データベース化に取り組んだところ、1年余りで4万件となったのです。被災したときに、まずどのような悩みが起きるのか、膨大な生の声が集まったのです。

発災72時間1分後からの被災者のニーズ

現在の日本では、阪神・淡路大震災、東日本大震災の反省を生かし、地震から身を守ったり、津波から避難したりする災害発災直後の教育や研修プログラムは充実していると思います。また、企業や組織の継続に焦点を当てたBCPの策定に関しても内閣府をはじめ、各省庁でガイドラインなどが示されています。

ところが、ここで見落とされてきたのは、生き残った人が、生き残った故にどのような悩みを持っているのか、そして、その悩みからどうやって立ち直り、最初の一歩を踏み出していけるのか、という「支援の知識」の備えではなかったでしょうか。

家が流され、これから生活を再建するためにはどうしたらいいのか。倒壊したアパートの家賃はどうすればいいのか。流されてしまった家のローンはどうなるのか。そのほか公共料金、携帯料金、リース料金の支払はどうなるのか。経営者であれば従業員の給料も支払わなければなりませんが、震災後はどういう対応ができるのか。日常生活を送っている中では想像もできなかった問題が頻出しました。これこそが、「災害」のリアルではないでしょうか。このようなニーズが、災害直後から爆発的に出てきたのが東日本大震災でした。

被災者支援の情報は、いずれ報道されて知ることができる、国によって支援策が講じられるのを待っていればよい、と考えるのは大きな間違いです。

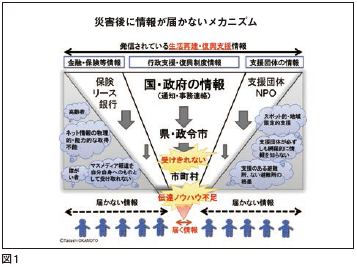

図1をみてください。発災後、国は被災者や事業者の支援に関して、非常に有益な通知・事務連絡・お知らせを出していきます。それらは、平常時であれば、県などを通じて市区町村に届き、住民に伝わるはずなのです。ところが、東日本大震災ほどの巨大災害になれば、その通知などの量は想像以上に膨大になります。東日本大震災では初めの半年でおよそ1000通を超える通知などが出されたと言われます。しかも、それを受け取るはずの市町村役場はそもそも津波で流されていたり被災したりしています。その結果、有益な生活再建の知恵が、被災者や事業者へ伝わらないという状況に陥っていました。ウェブサイトに掲載された情報や、報道された情報だけを感度よくキャッチできる人はごく稀です。基本的に、被災者にとって重要な情報は多くの人に伝わらないのです。

例えば、「被災者生活再建支援金」や「災害弔慰金」といった行政給付の支援は、仮にその支援が始まっていなくても、制度があるという情報を知っておくことだけで、絶望を希望に変えることができます。ところが、そもそも、このような制度があることになかなか気づくことはできません。一方で、先に述べたように、お金の悩み、住まいの悩み、仕事上の悩み、事業の悩みが頻出するのです。このような悩みは、組織の中でどのような立場にいる者にも平等に襲ってきます。だからこそ、まずは「被災するとはどういうことか」というリアルを知ることがBCPや防災を「自分ごと」にすることに繋がるのです。

被災するとはどういうことか地域ごとに異なるリーガルニーズを知る

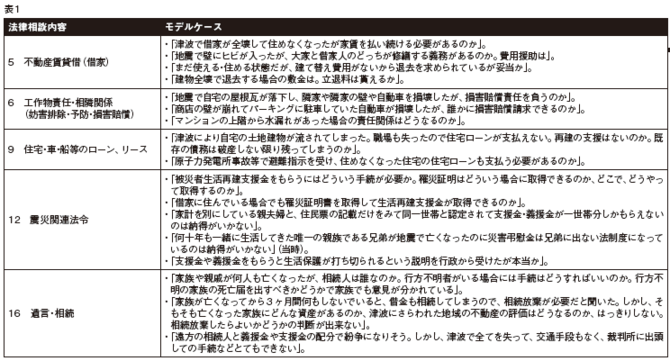

表1は、データベース化された4万件の相談の中で、特に件数も多く、深刻な問題であった相談類型と、そのモデルケースを示したものです。より具体的な生の声は、日弁連が冊子にまとめていますが、後掲する書籍にも主なものを収載していますので参考にしてください。

では、地域ごとにどのようなリーガルニーズがあるのか、いくつかの例を見ていきましょう。

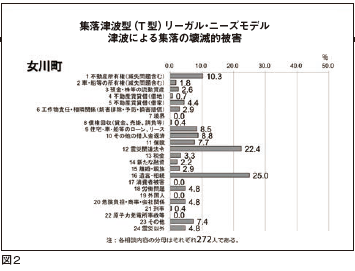

図2は、震災後約1年間で実施した無料法律相談のうち、相談者の被災当時の住所が宮城県女川町であった相談内容をまとめたものです。

御存じのように、女川は、港や市街地まで、津波により壊滅的とも言える被害を受けました。亡くなった方や行方不明の方も大変多い地域です。そして、そのような災害発生の傾向は、生活上の悩みにも大きく反映されています。16番の「遺言・相続」が突出して多くなっています。相続問題や行く不明の方の権利関係について相談される方が多かったのです。また、12番の「震災関連法令」も多くなっています。住宅を失い、家族を失った方々の悲痛な生活支援を求める声、行政の支援を求める声が、法律家に寄せられたのです。

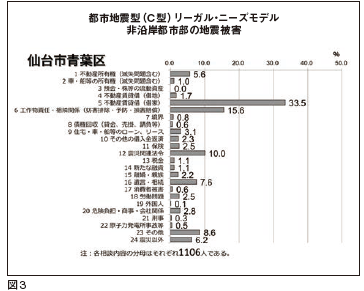

図3は、同様に、仙台市青葉区の相談をまとめたものです。青葉区は海に面していません。

津波による直接的な被害はほとんどないのです。だからと言って、悩みや問題がないのではありません。5番の「不動産賃貸借(借家)」が相当の割合を占めているのが分かると思います。仙台市の中心街が地震被害を受け、建物にも相当の被害が出ています。賃貸物件が多いのも都市部の特徴です。これを反映して、賃貸人と賃借人の間で様々なトラブルが起きるのです。しかも人口が多いので、相談件数としては沿岸部よりもはるかに多くなります。6番の「工作物責任・相隣関係」などの相談も、都市部だからこそ多くなる相談だと言えます。

防災を自分ごとに一歩を踏み出すための知識を備える

被災体験をしていない場合、「被災するとはどういうことか」をイメージするのは困難です。しかし、平常時の生活が脅かされることを、お金や住まいの法律的な視点で見ていくことで、非常にリアルに追体験できます。これが「防災を自分ごとに」の第一歩です。

そのうえで、立ち上がるための知識を備えておくことで、さらに災害に強い人材を育成することが求められます。会社や組織のBCP(事業継続計画)を隅々にまで浸透させるためには、会社を構成するメンバーや、その家族の一人ひとり人の再建に対しても、配慮と研修が必要になります。

たとえば、巨大災害において「自宅も仕事も失った。家族も行方不明だ。まずどうしたらいいのか。何かできるのか」という絶望的な状況下におかれても、「まず『罹災証明書』をもらうところから始めましょう」「被災者生活再建支援制度を活用することで100万円の基礎支援金が支給されるかもしれません」という知識があれば、実際に支援が始まるのはまだ先でも、もしかしたら、一筋の希望を持つことができるかもしれません。個人の生活再建は、事業継続計画の大前提です。そして、もしそのような人材が、組織を越えて地域やクライアントに対しても、「専門家にアクセスすることで支援に繋がるかもしれませんよ」という助言ができれば、企業にとっても大変有益です。自助と、共助の輪によって、しっかりと公助も活用する知恵が求められるのではないでしょうか。

このような公的な支援制度を知るためには、単なるQ&Aのハンドブックを備えるだけでは、結局のところ使えません。

やはり被災することのリアルを伝える研修が必要になります。今回のような講演形式の講座だけではなく、実際にどんな制度があるのか、講師とともに探してみるワークショップ形式の研修の実施も有益だと思います。BCP策定についてこれから検討する企業、そしてBCP策定後に組織内での浸透を狙う企業にとって、有益な手法になるはずです。

参考文献

岡本正『災害復興法学』(2014年慶應義塾大学出版会)東日本大震災4万件の被災者の声が導いた復興政策の軌跡を描く。実施のエピソードやデータを多数掲載し、東日本大震災の教訓を首都直下地震や南海トラフ地震の危機管理に実践的に活用することを目指している。

誌面情報 vol49の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方