2015/03/25

誌面情報 vol48

ネトボラ宮城

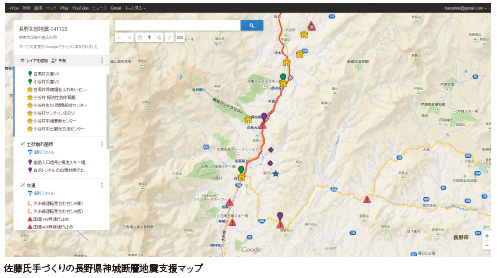

まだ人々の記憶に新しい、昨年11月22日に長野県北部を襲った長野県神城断層地震。北安曇郡白馬村を震源とし、小谷村、小川村、長野市で最大震度6弱を観測した。地元コミュニティの活躍などにより死亡者は出なかったものの、重軽傷者46人、一部損壊を含めると、実に1567棟の住宅が被害に遭った。被災地で地震発生日から「役に立つ」と評価が高かったのが、Googleマップを活用した「長野県北部地震被害状況マップ」。作成者はIT×災害のメンバーでもある「ネトボラ宮城」代表の佐藤大氏だ。

ネットボランティア集団である「ネトボラ宮城」代表の佐藤大氏は、普段は東北大学病院メディカルITセンターで助教を務め、DMAT(災害派遣医療チーム)の隊員でもある。IT×災害では、情報支援レスキュー隊(IT DART)情報発信チーム両方に参加、するコアメンバーの1人だ。

もともと東北大学病院でシステム部門を担当していた佐藤氏は、東日本大震災前から院内の総合防災訓練の企画など、災害対応を担当していた。

震災直後から1カ月間ほどは同院の災害対策本部に張り付いて本部内の調整をしていたが、大きな余震も過ぎて状況が落ち着いたころ、県の災害医療アドバイザーである医学部の教授から「被災地の仮診療所でネットワークを使える環境がない。手伝って欲しい」との打診があった。一方で、プライベートなネット関係の仲間からは「ICT支援の申し入れがあるが、被災地側の受け入れ窓口を知らないか」との問い合わせがあり、「支援して欲しい人と支援したい人が揃っているのに、出会えていない」と感じたという。

ITでできる被災地支援

最初に仮設診療所へのパソコン設置の依頼を受けたのが4月11日。知り合いへの声掛けなどで賛同者を募り、13日にはメーリングリストを立ち上げたところ、1週間もしないうちにメンバーが30人を超えた。この熱意を無駄にしてはいけないと、21日には医療関連分野にこだわらず、広くほかのボランティア団体と被災地をつなぐためのサポートを意識するようになった。

支援を求めている側はネット環境どころか、日々の水や食糧にも困る生活を送る一方で、メディアによって報道された避難所には支援物資が集中し、モノがあふれかえるような状況が発生していた。佐藤氏は「被災地の人が自立的に情報収集・発信できる環境を整えることが必要」と考えた。

その後、活動は単なる機材提供から、ボランティア情報のツイートなどの情報支援活動にシフト。ゴールデンウィーク前には「ネトボラ宮城」の名前が決定し、各種のイベントや会議に出席することで地元のNPO関係者やICT支援者、「助けあいジャパン」などの全国組織との交流が始まった。最終的にはメーリングリストには100人を超える支援者と支援を求める人が集まったという。

当時のTwitterは以下のサイトでまとめられている。

http://twilog.org/netvol_myg/month-1106

震災でのノウハウを生かし、遠隔地から災害支援

佐藤氏は「東日本大震災の後、さまざまな災害ごとに情報発信するうちに、災害のフェイズごとにどのような情報が必要なのかが分かってきた。また、どこにその情報が掲載されるかもだいたい把握できるようになった」と話す。

例えば、災害が発生した直後の段階では、市町村が開設する避難所の情報、日本道路交通情報センターのホームページで国道や高速道路の通行止めのほか、JRのホームページで運行情報などをチェックする。水害や雪害の場合は、気象情報も欠かせない。半日から1日たつと、市町村から上がってきた被害情報が取りまとめられて県の防災ポータルページなどにアップされる。市町村は被害状況についてはアップされないこともあるので、被害を俯瞰するのは県のホームページが良いという。より細かい情報を見る場合には、市町村のホームページも有効だ。Twitterで情報が発信されている場合は、情報が散逸しやすいので、ハッシュタグの使用を提案する。数日のうちに社会福祉協議会でボランティアセンターが立ち上がるので、そのボランティアセンターのホームページなどにリンクする。佐藤氏はFacebookでこれらの情報を集めたリンク集をつくり、災害のフェイズに合わせて更新している。

長野県神城断層地震では、道路の通行止め状況やボランティアセンター、避難所などを網羅した地図を作成した。Googleマップの「MyMap」機能を使い、手作りで作成したという。記載する内容は、これまで培われたリンク集のノウハウを注入した。佐藤氏は「私がやっていることは、パソコンが使用できれば誰でもできること。もっと標準化し、みんなでできるようにしたい」と話す。

誌面情報 vol48の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方