2018/02/02

防災・危機管理ニュース

消費者庁は1月31日、3日の節分を前に、同庁ホームページで豆やナッツ類の誤嚥(ごえん)について注意を呼びかけた。奥歯が生えそろわず、かみ砕く力や飲み込む力が十分ではなく、気道も狭い子どもが豆やナッツ類を食べると、気道に入って気管支炎や肺炎、窒息のおそれがあるので、3歳頃までは食べさせてはいけないという。万が一、豆やナッツ類がのどに詰まってしまった時の応急処置方法も紹介している。

同庁によると豆やナッツ類は身近な食品だが、子どもにとって、リスクのある食品でもあるという。注意する点は、「豆やナッツ類は、3歳頃までは食べさせない」「少し大きい子どもの場合も、誤嚥をしないように、食べることに集中させ、落ち着いてゆっくりとかみ砕いて食べさせる」「節分の豆まきをした後は、子どもが拾って口に入れないように、豆の後片付けを徹底する」。兄姉がいる家庭では、兄姉が豆やナッツ類を食べていても食べさせないように注意が必要という。

個人差はあるが、大人に近い咀しゃくができるようになり、飲み込んだり吐き出したりする力が十分に発達するのは3歳頃という。小さく砕いて食べさせた場合でも、破片が気道に入ると、体内の水分で膨張して形状が変わり、気道に詰まるおそれがある。破片が気道に入ると、豆やナッツ類の油分が溶け出して炎症を起こし、気管支炎や肺炎の原因になることがあるという。少し大きい子どもの場合も、遊びながら、歩きながら、寝転んだまま食べる、食べている時に周囲の人が急に驚かすなど、誤嚥する場合がある。

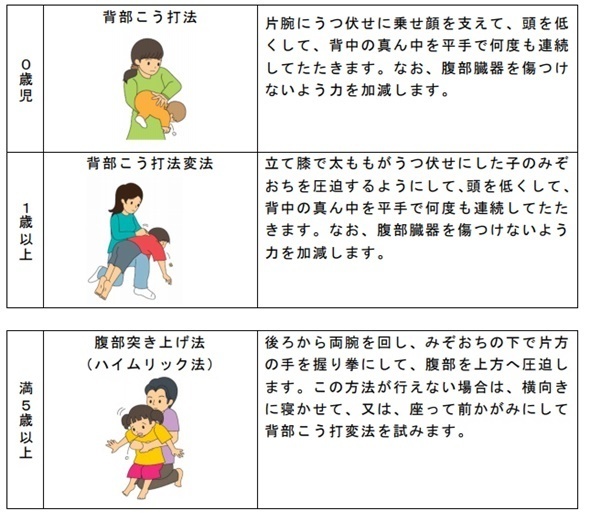

豆やナッツ類など異物がのどに詰まってしまったら、応急処置の際、子どもの口の中に指を入れて異物をかき出そうとしてはいけない。指の動きにより口腔内が傷ついたり、異物を押し込んで症状を悪化させる可能性がある。応急処置方法は、年齢によって適切な方法がある。下記を参照。

国立成育医療研究センター救急診療科の植松悟子医長、救急センターの林幸子副看護師長は次のように話す。

豆やナッツ類に限らず、子どもが口にするものの大きさが、窒息のリスクを高める要因です。子どもの気道に詰まってしまう大きさかどうかということが重要です。豆やナッツ類の誤嚥事故で最も危険なのは、気道に詰まって窒息することです。豆やナッツ類は、気道の中で水分を含み膨らんで形状が変わることも窒息のリスクとなります。そうした点は、気道に入っても形状や性質が変わりにくいプラスチック製の玩具等とは異なります。豆やナッツ類で気道が詰まると、気道内の分泌物の排出ができなくなることで、気管支炎や肺炎を起こす可能性があります。豆やナッツ類は金属を含まないのでレントゲンで写りにくく、誤嚥が長期間判明しないケースもあります。

あめは、一般的には豆やナッツ類より大きく、子どもの気道には入りにくく、気道に入る誤嚥ではなく食道(胃に通じる食べ物の通り道)に引っ掛かるといった例が多くみられます。あめは体内で溶けてしまうので、軽症で済むことが多いです。せんべいのような菓子も硬さはあっても、体内の水分で溶けて柔らかくなる性質があるため、むせた際に吐き出しやすく、軽症例が多いです。 一方で、豆やナッツ類を誤嚥すると、気管支炎や肺炎、窒息といった、危害の程度が重くなることが多いのが特徴です。

豆まきをした後に、子どもが拾って食べないように片付けを徹底しましょう。また、豆まき用の豆数個をまとめて個包装した製品もあるので、個包装をしたまま豆まきをすることも、誤嚥防止の一つの方法です。

豆やナッツ類に限らず、誤嚥や誤飲を防ぐために、保護者が子どもをずっと見守り続けるのは困難です。子どもがいる部屋などから、誤嚥や誤飲をするおそれがある物を片付けるなど、子どもの周囲の環境を整えることが大切です。また、事故が起こる場合に備えて、応急処置方法についての知識を持っておきましょう。豆やナッツ類の誤嚥は、受診件数は少ないですが、一度起こると入院を要するようなケースが多く、しかも気管支鏡(内視鏡の一種)を使って気管支から異物除去ができる施設や技術がある病院は限られているのが現状です。豆やナッツ類の誤嚥事故は、「まれに起こる事故ではあるが、発生した場合は大変危険」だということを知っていただきたいです。

以下は、医療機関ネットワーク事業で報告された、豆やナッツ類による事故事例。

節分の残りの煎り大豆を食べた後からぜいぜいし始め、夜も眠れなかったため、翌日、救急車で来院。全身麻酔の上、気管支鏡検査、気道異物除去を行った。気管支に大豆の破片が3個あったため摘出した。5日間入院。(1歳、中等症)

夕食中、親が与えた枝豆を2~3粒飲み込んでしまった。食べながら、むせてせき込み、窒息しかけていたために、親が慌てて背中をたたいて、枝豆1粒半を吐き出した。その後もぜいぜいし続けて、翌朝になっても治まらず来院し、気道異物の疑いで、全身麻酔の上、異物(枝豆1 /2個)を除去。異物除去後、回復まで1か月以上入院した。(1歳、中等症)

ピーナッツを食べた直後にむせて、強いせきが続き、顔面そう白になり、来院時は、呼吸困難な状況だった。胸部CTにより、気管支に異物を認め、気管支鏡検査を行い、ピーナッツを確認し除去した。(3歳、重症)

親が1歳の子どもに、砕いて小さくしたアーモンドを与えていた。兄弟と遊びながら食べていたら突然むせ込み、その後からせきと高熱が数日続いた。数日たっても状態が安定せず、気道異物が疑われ入院した。(1歳、中等症)

皿に入ったピーナッツの豆菓子をちゃぶ台に置いていたが、親が目を離した隙に豆菓子が地面にちらばっており、子どもがいじっていた。親が取り上げたが、30 分たたないうちに子どもがせき込み出した。夜、寝かせているときにぜいぜいして、気道異物の治療目的で入院。4日間入院した。 (1歳、中等症)

豆まきをした後に、1歳の子どもが床に落ちた煎り大豆をガリガリかじって食べて、3粒目でむせ込みぜいぜいし、呼吸器障害の症状が出た。(1歳、中等症)

発熱とせきがあり、肺炎と診断され入院。退院後もしつこいせきが続き、数か月後に検査目的で受診したところ、気管支異物(ピーナッツの破片)が発見された。(2歳、重症)

■ニュースリリースはこちら

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_180131_0001.pdf

(了)

リスク対策.com:横田 和子

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方