2014/07/25

誌面情報 vol44

-->

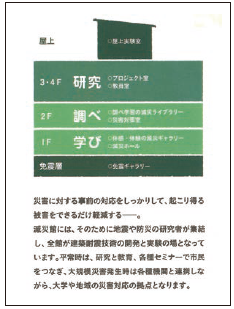

災害時の機能

1・2階は、平時は一般に解放されているが、災害時には、行政や大学の対応拠点となることが計画されている。

1階には、地方整備局や県、市の災害対策本部が被災した際の、代替拠点としての役割もあり、自治体通信衛星網も整備されている。2階には、キャンパスにいる学生ら2万人を守るための対策本部が設置される。

一方、3・4階は教員向けのプロジェクト室で、現在、約20人の教員が席を置く。中部電力、東邦ガス、応用地質の3社の寄付により研究部門が設置されているほか、企業や自治体からの受託研究員が日々、研究活動を行っている。

名大では早くから、文理工の連携など、異分野の融合による防災研究を進めてきたが、この施設では、日常的に大学、自治体、企業の研究者が交流するため、産官学民の連携が自然に生まれる環境が整っている。

施設全体の施工費は10億円。さまざまな人たちの協力により「超割安の価格で造っていただいた」と福和氏。このうち7億円は国の補助金で、2億円が大学の負担、さらに研究費から1億円を調達。ちなみに運営に関して国からの補助金は一切ない。福和氏は「地域のために地域でつくった、独立心旺盛な名古屋の力を象徴する施設」と話している。

福和館長の話

名古屋は、東京や大阪ほど大きな都市ではなく、防災に関わる研究者を100人規模で置くような機関はない。大都市の大学と地方の大学では、防災・減災に対する立ち向かい方が当然異なる。名古屋大学は、地域の規模からすれば小さな大学だが、利点としては縦割りの弊害がなく連携がしやすい。こうした特徴を生かして、いかに地域を守っていくかを本気で考えてきた。研究も大切だが、実際に汗を流して頑張らなくては地域は疲弊してしまう。

名古屋大学では、阪神・淡路大震災以降、地域に密着しながら被害予測調査をしたり、基礎的なデータを収集するなど、地域と一緒に地道な作業を進めてきた。一方、老朽家屋の耐震化を推進するなど、地域に根差した防災活動にも取り組んできた。

耐震化を進めることは、研究ではなく人の心を変える活動だ。人が動いてくださるようにするにはどうしたらいいか、どのようなことを工夫していけばいいかを常に考えながら、さまざまな教材をつくったり、行政や企業と一緒になってイベントや勉強会などを開催してきた。

2001年には、環境学研究科という文理工の連携型のプロジェクトを立ち上げ、中京圏地震防災ホームドクター計画というプロジェクトをつくった。先端医療を行うのではなく、ホームドクターとして地域の診断をしつつ、地域が強くなるような町医者になることを宣言した。その町医者としてやるべきことは、例えば名古屋大学防災アカデミーや、減災カフェ、高校生防災セミナーなど、いわゆる人づくり。こうした活動から、各専門がバラバラに動くのではなく、文理工、産官学民が連携する仕組みができていった。

2008年から減災連携研究センターの立ち上げを進め、2010年12月に仮設置した直後に東日本大震災が起きた。震災で、期待していた補助金は手に入らなくなったが、地域の企業などからは「名古屋から企業が出ていかないように頑張ってくれ」と期待と励ましの声をいただき、同時に支援もいただいた。切迫する南海トラフ地震に対し、地域の大学として何ができるのか、さらなる教育・啓発の方策を模索し、地域とともに減災社会を実現させていきたい。

誌面情報 vol44の他の記事

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

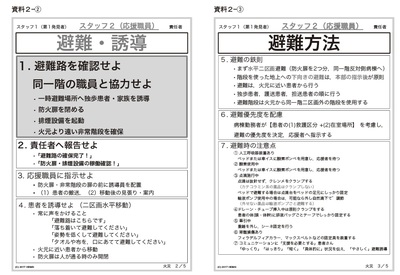

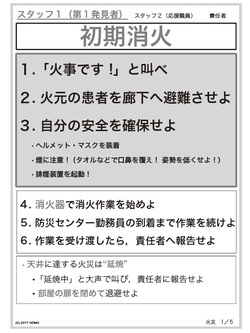

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方