2014/05/25

誌面情報 vol43

大槌町に取材に入ったのは今年2月中旬のことだ。ハード面の整備ではなく、ここで進められている外見からは見えない復興への取り組みと課題、そして住民主体で進められているソフトの街づくりが知りたかった。被災前からの事前復興計画の必要性が叫ばれているが、今この地域で抱えている課題と、それらを解決する糸口を知ることができれば、それは今後の日本全国の地方自治体の事前復興にも役立てることができる。

何もなくなった地域で、どう住民の生活を取り戻すのか、産業を復活させるのか、そして未来を切り開いていくのか。町民の多くが街を去り、高齢者が取り残された被災地の姿は、数十年先の日本の地方都市の姿と見ることもできる。災害が起こらないとしても、いずれ多くの地域が直面する課題の数々がここにはある。

今号から数回にわたり、大槌町の復興の取り組みを紹介する。

地域らしさを残せるか

合意形成への壁

見渡す限り、何もない土地が広がる。東日本大震災で津波により街が消えた景色は、東北の沿岸部のいたるところで目にする。沿岸部では巨大な防潮堤の整備が進み、陸地ではところどころこんもりと土が盛られている。防潮堤を津波が超えてきても2m以下の浸水に抑えるために土地をかさ上げしているのだ。

し

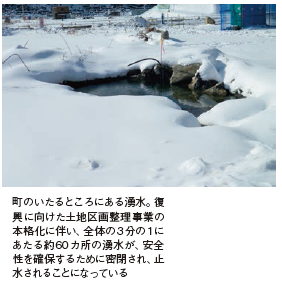

かし、住民全員がこの堤防やかさ上げ工事に賛成しているわけではない。街の中には、いたるところに美しい湧水がある。2月8日に大槌町内で開かれた湧水フォーラムで、参加者からは「土壌がかさ上げされたら湧水が埋まってしまう」と懸念の声が上げられた。大槌には、イトヨという世界的にも珍しい魚が生息する。豊かな自然環境がイトヨの生態を守ってきた。街全体を消し去った津波後も、イトヨの生息は確認されている。町は湧水調査を実施し、湧水がある場所は公園などにして、可能な限り保護していく予定だが、今後の復興工事により、環境の大きな変化を心配する住民は少なくない。堤防により美しい海の景色が見えなくなるとの意見も出た。「これからの子どもたちのために、高い防潮堤を造る必要があるのか、考えるべきだ」と発言者は語気を強めた。

内閣府中央防災会議は2011年9月、津波対策の基本的考え方を初めて自治体に示した。数十年~百数十年に1度の割合で発生する大津波(L1津波)の被害を防ぐ防潮堤を整備し、それを上回る東日本大震災級の津波(L2津波)には住民避難を軸に対応するというもの。町では、この方針を踏まえつつも、住民の意見を聞き、地区ごとに防潮堤の高さを定め整備を進めている。今も合意形成が完全に得られているわけではない。交付金を活用する上では時間的な制限もあり、合意形成を進めるには時間が足りないという事情もある。

町は、これまで復興計画の住民説明会を何度も行ってきた。しかし、地元の復興支援をしている一般社団法人おらが大槌夢広場の神谷未生さんは「これまで住民は自分の生活再建で精いっぱいで、3年という時間が過ぎた今、ようやく復興について考えられるようになってきた」と説明する。外から見る時間の流れと、被災者が感じる時間の流れには大きな隔たりがある。

2008年に中国の中西部を襲った四川大地震では、国は2010年までにほぼすべての復興を終えたと発表した。被災した都市は、そのままの形で地震博物館として保存し、まったく新しい都市を新たに整備したのだ。街全体の景観は地区ごとに統一され、比較的大きな既存都市の近くに新たに復興都市をつくったことから雇用なども確保されたと聞く。しかし、そこに住民の合意形成があったかと言えば、おそらくノーだろう。民意を反映させたまちづくりを、復興後の限られた時間内で行うことは極めて困難だ。被災前から住民自治によるまちづくりを進め、その地域における資産について共通認識を持ち、それをいかに守りぬくのか考えておくことが必要なのだろう。

山積する課題

町内にはまだ、いたるところに仮設住宅が残っている。2106戸に約4700人が、今も避難生活を余儀なくされている。阪神・淡路大震災で最後の仮設住宅が撤去されたのは5年後のこと。しかし、沿岸部では仮設住宅を撤去する見通しがいまだについていない。理由は、災害公営住宅や復興団地の整備が進まないためだ。その妨げになっているのが用地取得である。

震災直後から被災地で無料法律相談を実施してきた岩手県在住の吉江暢洋弁護士は「移転候補地の権利関係の整理が壁になっている」と説明する。町が土地収用するためには、土地所有者一人ひとりの承諾を得ることが前提条件になるが、移転候補地によっては、はるか昔から未相続の状態で残っていて、その権利関係を整理するだけでも莫大な手間と時間を要する。さらに先祖代々の土地を手放したくないという人も少なくないという。承諾が得られそうな土地だけを取得していけば、街は完全に分散する。その後のライフラインの維持や、教育、福祉問題などを考えれば、街の分散は負の遺産にもなりかねない。

さらに、災害公営住宅の入居希望者や高台移転を希望する人の数が、刻々と変化していく難しさもある。せっかく整備しても入居者が不足する事態にもなりかねず、住民アンケートを繰り返し行わなければいけないなど町の調整の負担も大きい。

一方、被災地の外から支援に来ている人や、親族を亡くされ地元に帰ってきた人からはこうした仮設住宅に入居したいとの声も上がっている。震災時に被災地に住所が無かった人は、実家が流されてもり災証明を受けることはできない。それでも、震災を機に地元に帰ってきたいという人はいる。国は震災から3年たった今、ようやくこうしたUターン者、ターIン者に対して仮設住宅が貸し出せる方針を出したが、町職員からは「その都度国に了解を仰いでいては時間がかかりすぎる。もっとも自治体に決定権限を与えてほしい」との意見も出ている。災害対応においては基礎自治体が意思決定し、それを県や国が支援するのが鉄則だが、復興期においては、さまざまな法律がその意思決定の妨げになる。古江弁護士は、特区制度などを使い、法制度を弾力的に運用できる仕組みの必要性を訴える。

誌面情報 vol43の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方