2020/10/01

インタビュー

「ちゃんと指示したはずなのに徹底されない」

「繰り返し同じようなことを言われて聞く気にならない」

「なぜ、こんなことまで言われなくてはいけないのか理解できない」……。

新型コロナウイルスの対応を巡っては、組織内のコミュニケーションがうまくいっていないケースもあるようだ。未知のウイルスなだけに、人によってリスクの受け止め方や考え方が異なり、ちょっとしたことで、お互いの不信感が高まってしまう。顧客などとの対外的なコミュニケーションについても、どのような文面にするか、どのタイミングでどう発表するか、悩む企業は少なくない。リスクコミュニケーションに詳しい放送大学教授の奈良由美子氏に、ポイントや注意点を解説してもらった。

一方通行ではなく、相互作用

リスクコミュニケーションとは、リスクへのよりよい対応のために、当該リスクに直接・間接に関係する人々が、リスクについて情報や意見を交換する相互作用プロセスのことをいいます。

よく誤解されるのですが、記者会見を開いて、あるリスクに対する注意を呼びかけるようなことをリスクコミュニケーションという方がいらっしゃいます。しかし、これはリスクコミュニケーションのごく一部です。コミュニケーションの相手の状況や、そのリスクについてどう思っているのかに耳を傾け、分析し、その上でどうしてほしいかを伝えたり、どうすればよいかを共考したりするなど、情報や意見のやり取り全体を指します。

今回のコロナウイルスでいえば、行政などから「三密を避けてください」という発表がよくされていますが、これはリスクコミュニケーションの一部です。もちろん大事なことですが、実のところ、そのメッセージを受け取った国民が、発信者の意図を正確に理解しているかどうかは分からないわけです。ですから、それぞれがどのように新型コロナウイルス感染症に対するリスクを考えているか、どのように行政などからの情報を受け止めているのかを確認するということも、大切なリスクコミュニケーションです。誰もが感染症は怖いし、避けたいと思っているはず。しかし経済的、あるいは社会的なさまざまな複合的なリスクが加わり、それぞれがリスクの管理主体としてこうしたリスクを評価・分析して、その中でどういう行動をとるかを、その主体なりの合理性をもとに判断しているのが今の状況です。

リスクというのは、その人その人によって捉え方が異なります。決して自分のフレーミングで全てを決めつけず、その人はなぜそのように判断するのか、なぜそのような管理手法をとるのかという点も突き詰めて探った上で情報発信することが重要だと思います。

普段と信頼が大切

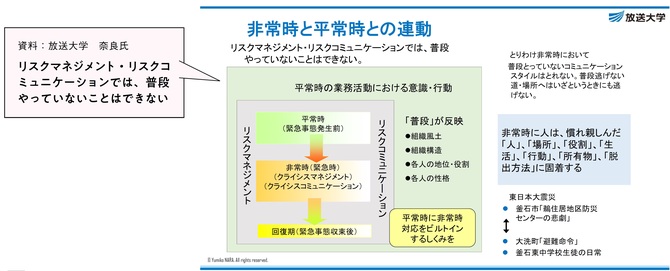

個人的な意見にはなりますが、リスクコミュニケーションを成功させる一番のポイントは「普段のあり方」だと思っています。そもそも普段からコミュニケーションができていなくてリスクコミュニケーションだけがうまく行えるはずがありません。

企業で例えるなら、風通しが悪く、上司に意見が言えない、お客さまに対しても積極的に情報を公開していない企業が「うちはリスクコミュニケーションだけはうまいんですよね」などと言えるはずがありませんし、それはあり得ないことです。リスクが具現化した後のクライシスコミュニケーションにおいてはなおさらで、記者会見を見ても、普段コミュニケーションができている会社とそうでな

い会社はすぐに分かりますし、災害時に的確な避難指示を出された自治体などを見ると、普段から住民としっかりしたコミュニケーションが行われているように思います。

また、専門家とのネットワークを作っておくことも必要で、いざ事が起きてから、どのような専門家と連絡をとるのかを急に決めるというのは困難です。危機管理の体制や、地元、顧客とのつながり、組織倫理を作っておくこともそうです。「普段できないことは非常時にもできない」というのは防災の大原則ですが、リスクコミュニケーションもまったく同じです。

- keyword

- 新型コロナ

- リスクコミュニケーション

- 伝え方

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方