【寄稿】2017年7月九州北部豪雨災害を検証

気象庁と県の雨量計、同時観測が必要

伊永 勉

1995年の阪神・淡路大震災での西宮ボランティアネットワーク設立を契機に、日本災害救援ボランティアネットワークを結成。その後、2011年の東日本大震災など、国内外の地震・津波、風水害での災害救援コーディネータとしての多くの実践と、災害・防災関連機関の所長などを歴任し、2013年にADI災害研究所所長に就任。災害ボランティアに関する書籍なども多く出版。テレビのコメンテーターとしても出演。

2017/09/22

防災・危機管理ニュース

伊永 勉

1995年の阪神・淡路大震災での西宮ボランティアネットワーク設立を契機に、日本災害救援ボランティアネットワークを結成。その後、2011年の東日本大震災など、国内外の地震・津波、風水害での災害救援コーディネータとしての多くの実践と、災害・防災関連機関の所長などを歴任し、2013年にADI災害研究所所長に就任。災害ボランティアに関する書籍なども多く出版。テレビのコメンテーターとしても出演。

九州の北部は6月末から停滞していた梅雨前線と、7月3日に接近した台風3号の影響で長雨だったところに、7月5日の午後1時過ぎ方急成長した積乱雲が、福岡県と大分県の東西35㎞南北15mという狭い地域に線状降水帯を形成。50年に一度という記録的短時間大雨を7時間の間に6回も発生させるという、局地的豪雨をもたらした。300カ所に及ぶ土砂崩れにより、大量の流木を伴った土石流となって、十数カ所で河川をはん濫させ、大きな被害を発生させた。政府は8月8日に激甚災害に指定し、災害救助法が適用された。

ADI災害研究所(大阪市)は、8月6日から4回に渡って朝倉市を訪問し、発災直後の災害対策本部の動きについて聞き取り調査を行い、雨量観測地周辺の被害状況や、土石流発生現場の確認を行った。現在も続けて避難住民に対して、自主避難を含めた避難のきっかけなどの聞き取り調査を行っている。

土砂災害のほとんどは深い岩盤が崩れたのではなく、表土層と樹木が滑り落ちる「表層崩壊」。山肌を流れた雨は大規模な土石流を起こし、河川の河道を変えてしまった。福岡県では死者33名、行方不明5名、住家全半壊1,038件、住家浸水557件という被害になり、朝倉市では死者29名、住家全半壊971件となり、避難者数は最大15避難所に447世帯、1011人だった。

7月5日の気象庁のアメダスの朝倉観測点(朝倉市三奈木町)では、15時38分までの1時間最大雨量が129.5ミリ。1日の降水量も516.0ミリとなり、同観測点では平年の1か月の約1.45倍の大雨を観測した。この観測雨量は気象庁から発表される大雨洪水警報発表基準の一つだが、その警報に準じて朝倉市は避難準備情報から避難指示までの発令を順当に行った。

しかし、福岡県が設置した北小路公民館雨量観測点(朝倉市黒川)は、15時に1時間雨量120ミリを超え、1日の降水量が803ミリという豪雨を観測。同じく松末小学校の雨量観測点(朝倉市杷木)では、一時間雨量183ミリを記録した後、土石流によって観測機器が流されてしまい、18時からの記録が途絶えしまった。

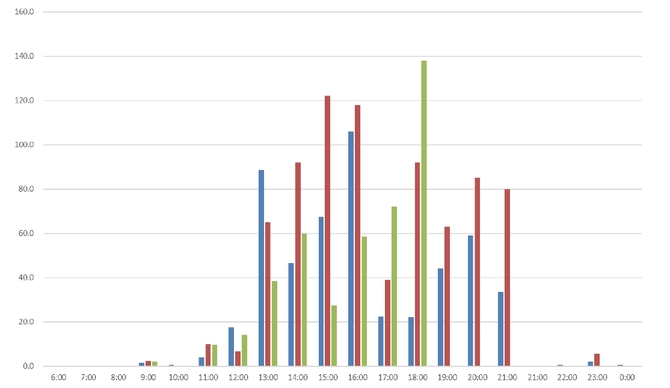

問題はこの気象庁の雨量観測地点が朝倉市の西部にあり、線状降水帯が移動する東側に県の雨量観測地があることだ。17時前後に雨量の数値がやや低くなり、朝倉市庁舎付近では小雨になったという記録もあるが、その頃にも北小路公民館と松末小学校周辺では猛烈な雨が降っており、雨量計の数値に大きな差が出ていることがわかる(下グラフ参照)。これらのことが豪雨の中で避難が困難となって、孤立集落を発生させたことにつながるようだ。気象庁の雨量計と県の雨量計を同時観測しなければならないことがわかる。

この豪雨に対して、朝倉市がとった災害対策本部の動きと市民への避難情報の発令時間等を時系列に整理した(下表)。13時14分に大雨・洪水警報が発表されると直ちに朝倉市は警戒本部を立ち上げたが、雨足は増々強くなり、わずか50分の間に記録的短時間大雨情報が2回発表されるに至った。

14時10分の「土砂災害警戒情報」の発表を受けて、市は最も設備の整っている4カ所の避難所を開設し、5分後に「避難準備情報」を発令した。この時点で延べ150ミリを超える雨量になっており、14時26分に市内全域に「避難勧告」を発令し、1時間後の15時30分からに5地区に「避難指示」を発令。その後19時10分には市内全域に避難指示を発令し、その直後、特別警報が発表され、福岡管区気象台長から市に対し「最大の危険」を知らせる電話も入っていた。

今回の特徴は、山間部に降った雨が地中に浸透する間もなく、山肌を流れて間伐材と林立する杉の木等をなぎ倒し、真砂土(まさど)の表層崩壊による土石流となって、毛細血管のように張り巡らされた谷間から下流の河川に流れ、土砂と流木が橋梁を塞いでしまった。さらに土砂ダムを造り、河道を変え、家を押し流すという恐ろしい被害が数時間のうちに起こってしまったということだ。

この様な被害を起こす地形と真砂土の地質は、日本中至るところに見られる。3年前には広島で大規模な土石流被害が発生しており、今回のように大きな河川の支流が、川幅を数倍に拡大して濁流になる姿を、私たちは他人事ではなく想像しておくべきだ。明日は我が身かもしれない。

(了)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方