2017/06/26

防災・危機管理ニュース

「第12回グローバルリスク報告書2017年版」が今年1月に世界経済フォーラム(通称:ダボス会議)で発表された。世界の学術界、政府、国際組織、NGO、企業などのリーダーにグローバルリスクについてアンケート形式で調査したものを反映させており、今後10年間に世界で発生するリスクの可能性と影響度を評価している。今年の調査では、発生可能性が高いグローバルリスクのトップは「異常気象」。同報告書の編集に携わる、マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズのグループ会社で、保険仲立人大手のマーシュブローカージャパン代表取締役会長の平賀暁氏に、今年の報告書のポイントを解説してもらった。

「前年に引き続いての傾向だが、ほとんどのリスクが今後10年間での発生可能性と、その被害程度が増大している。今年は初めて、発生の可能性が高いグローバルリスクのトップに『異常気象』が挙げられたほか、これまで29あった主要リスクに『地域またはグローバルガバナンスの失敗』が付け加えられ、30になった。そして潜在的なリスクとして『新興テクノロジーに起因するリスク』が発表された」と平賀氏は報告書を総括する。

グローバルリスク報告書のアウトライン

解説に入る前に、「グローバルリスク報告書」とは一体どのようなものなのか振り返ってみたい。本報告書は冒頭でも既述したように毎年1月に開催される世界経済フォーラム年次総会の討議に活用されるほか、各国の政府や企業らの長期戦略策定にも影響を与えるとされている。リスクの洗い出しには世界119カ国の有識者や政府、国際組織、企業、NPOなどから745人がアンケートに回答しているほか、13000人の企業経営層に自国の事業運営を阻害する主要リスクに関する見解を回答させている。

ではグローバルリスクとはどのように定義されているのだろうか。本報告書では以下のように表現されている。

1、 少なくとも2大陸に及ぶ大きな地理的影響がある

2、 3つ以上の産業に及ぶ産業間共通の影響力がある

3、 100億米ドル超の大きな経済的影響または1600人超の人命損失を伴う社会的影響力がある

4、 人的被害および人命損失を伴う大きな社会的影響がある

5、 今後10年間にどのように表れ、またはどのように影響を及ぼすのか不明である

6、 原因に対処し、影響を低減するために官民両セクター間の協力を必要とする。

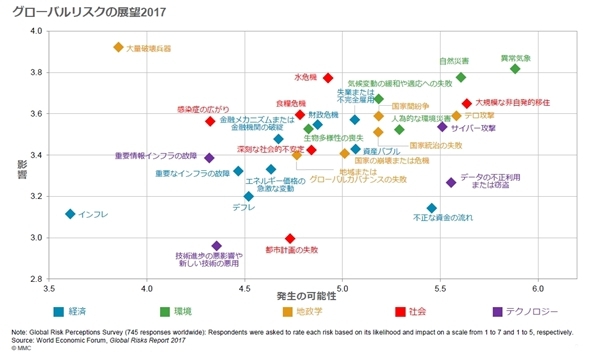

選ばれた30の主要リスク

リスクは5つのカテゴリー(経済、環境、地政学、社会、技術)で構成され、2017年は30のリスクを評価対象としている。昨年は29だったが、今年は「地域またはグローバルガバナンスの失敗」が新たに追加された。図1は縦軸を「影響の大きさ(Impact)」、横軸を「発生の可能性(Likelihood)」として30のリスクを表現した「グローバルリスクの展望(Global risk Landscape)」だ。今年のレポートでは最も発生確率が高く、影響も大きいリスクとして図の右上に「異常気象」が挙げられているのが分かる。

図1について平賀氏は、「主要リスクの数はほぼ変わっていないが、これまで報告書で挙げてきたリスクに対して国際的な対処策が十分に施されていないので、発生の可能性も影響度も年々増大している」と警鐘を鳴らす。

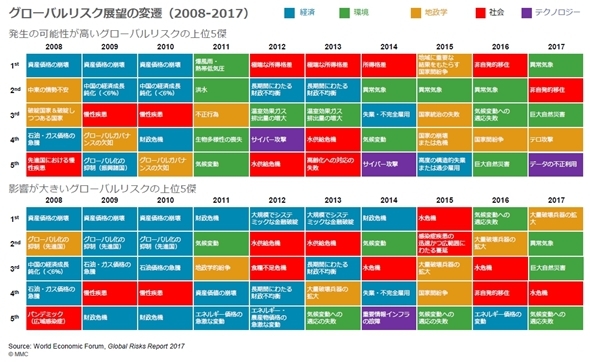

そして、「発生の可能性が高いリスク」「影響が大きいリスク」の上位5傑を、年別に変遷が分かるようにしたものが図2の「グローバルリスク展望の変遷(Global Risk Trend)」だ。今年、発生可能性高いリスクの2位に入っている「非自発的移住」は、いわゆる移民・難民問題のこと。昨年は1位のトピックだった。

「移民問題は、天災や異常気象によるものから貧困問題、テロや戦争によるものまで原因はさまざま。本来であれば、リスクに対応するには結果だけでなく原因を解決しなければいけない。災害が発生すれば結果として経済リスクも増大する。そこを関連付けて考えなければいけない」(平賀氏)

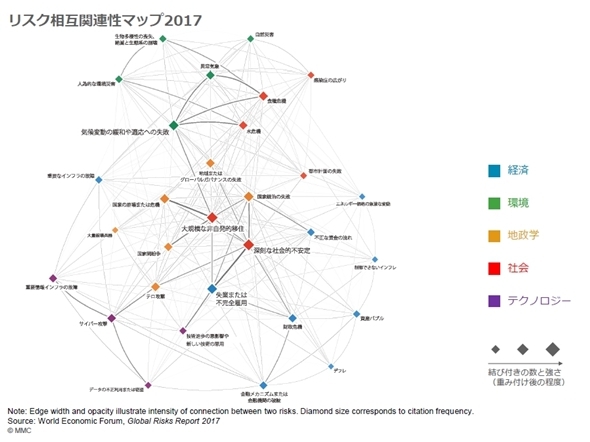

本報告書は、このような要望に応えるために3年前から図3の「リスク相互関連性マップ」も発表している。マップの中心にいくほど結びつきの数と強さが大きくなっていくのだが、この中心に「大規模な非自発的移住」が位置している。

「今年新しくリスクに加わった『地域またはグローバルガバナンスの失敗』も、大規模な非自発的移住と大きな関連がある」と平賀氏は指摘する。

地域またはグローバルガバナンスの失敗

「地域またはグローバルガバナンスの失敗」とはどのようなものなのだろうか。これまでも地政学リスクとして「国家統治の失敗」「国家間紛争」「大規模なテロ攻撃」などは存在していた。平賀氏は「アメリカのトランプ政権だけでなく、イギリスのEU離脱をはじめ、ヨーロッパでもフランス、ドイツ、ベルギーなどで今年行われる選挙の行方次第では極端な保護政策をとる可能性のある国が増える可能性がある。これらのことが、国連などの国際機関の弱体化を招き、国家間をまたいだ地域やグローバルガバナンスを弱めている」とする。

そしてもう1つ同氏が挙げているのがSNSの台頭による国家の崩壊だ。2011年にはフェイスブックを使った呼びかけがきっかけでインドで大規模なデモが発生し、当時の政権が転覆した。ISIL(イスラム国)もSNSを駆使して連絡を取り合い、イスラムと全く関係のない国の若者にテロへの参加を呼び掛けている。「シャドーキャビネットのように、SNSでつながったもの同士が意見を交換し合い、国家や法律への順守よりSNSの仲間の優先させている」と指摘する。

「自然災害」と「異常気象」

「発生する可能性が高い」1位の「自然災害」は、本報告書では「自然災害」とは区別されている。「自然災害」は地震、津波、火山、磁気嵐などの地球物理学的な災害を指す。「異常気象」は洪水や暴風、山火事などの局所的な被害を表している。これに対して平賀氏は「新興国では新しい都市の大半が海岸沿いにできる。世界4大文明を引き合いに出すまでもなく、人間の暮らしには水辺が食料調達や物流などの面においても都合がよい。しかし新興都市が海岸沿いに増えれば、それだけ洪水などの被害に会う人も増える。この事態に対しても、グローバルで十分な対策は打てていない」とする。

新興テクノロジーに起因するリスク

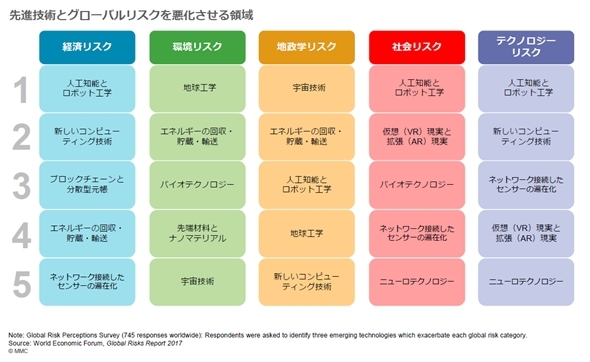

今回、報告書で新しく追加されたのが「新興テクノロジーに起因するリスク」だ。本報告書では第4次産業革命を形成する12の主要な先進技術とリスクについて考察している。

「第4次産業革命」とは「AI」「IoT」「ロボット」「3Dプリンター」などに代表される新興テクノロジーによる産業の革新のこと(注1)。本報告書では以下のような技術を「第4次産業革命を形成する12の主要な技術」としている。

1、3D印刷

2、 先端材料とナノマテリアル

3、 人工知能とロボット工学

4、 バイオテクノロジー

5、 エネルギーの回収・貯蔵・輸送

6、 ブロックチェーンと分散型元帳

7、 地球工学

8、 ネットワーク接続したセンサーの偏在化

9、 ニューロテクノロジー

10、新しいコンピューティング技術

11、宇宙技術

12、仮想現実(VR)と拡張現実(AR)

「例えば『スペーステクノロジー(宇宙技術)』が進化すれば、スペースデブリ(宇宙ゴミ)による環境問題が発生するだろう。IoTによって自動運転技術が発達すれば、サイバーテロによる乗っ取りなどのリスクが高まる。ロボット分野では医療介護サポートなどが期待されているが、間違って患者を死に至らしめることがあるかもしれない(図4)。第1次産業革命では石炭による公害が深刻な社会問題になったのと同様に、産業が発達することでリスクも伴う」(平賀氏)。本報告書では、特に「人工知能」と「ロボティクス」は全てのリスク分類を超えてグローバルリスクを増幅させる可能性があると分析している。

(注1) 産業革命…19世紀のイギリスで発生した第1次産業革命からはじまり、20世紀中盤の車に代表される化石燃料による内燃機関という技術がもたらしたモータライゼーションが第2次産業革命。そして20世紀後半のインターネットやコンピュータによる通信手段の革新が第3次産業革命とされる。

地球を滅ぼすには、何もしなければいい。重要なのは「トップのリーダーシップ」

グローバル・リスク調査に2012年から調査パートナーとして参画している日本政策投資銀行 サステナビリティ企画部 BCM格付主幹の蛭間芳樹氏は、「『我々が宇宙人だとして、どうやって地球人を滅ぼすか?』という問いがあれば、私は『このまま静観していればよい。地球が抱える問題を今の人類は解決できない』と答えるだろう」としている。

■世界経済フォーラム グローバル・リスク報告書2017の衝撃――危機管理の経営力が問われる時代(蛭間芳樹 / 日本政策投資銀行)(SYNODOS)

http://synodos.jp/economy/18918

平賀氏はこの言葉を受け「私も同じ気持ちだ。ただしこのまま人類がこの報告書の中身にきちんと向き合わなかったらの話だ。今年のダボス会議のテーマは『Responsive and Responsible Leadership』(迅速で責任のあるリーダーシップ)だった。世界のリーダーたちに、リスクに対してももっと積極的にリーダーシップを発揮してほしい」とグローバルリスクにおけるリーダーシップの重要性を訴えた。

■グローバルリスク報告書2017年版

http://www.marsh-jp.com/mj/newsroom/global2017.html

(了)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方