2016/12/15

リオ五輪から学ぶ 日本の危機管理を高めるヒント

特集 1 視察記 ②

リオ大会では、開催期間中に100万人を超える旅行者が訪れ、世界中で48億人が視聴するに至ったと報告されています。今回の大会では、巧妙化が進むサイバー犯罪に対し、どのような準備を行い、どのようなリスクマネジメント活動を行い、開催期間中にどのような問題が発生し対処したのでしょうか。

大会が終了して間もない9月27日、リオ2016オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(リオ2016組織委員会)を訪問し、Technology Operation Centre(以降「TOC」)のマネージャであるMarcelo・Souza氏、テクノロジーサービス局ディレクターのElly・Resende氏、そしてCISO(最高情報セキュリティ責任者)のBruno・Moraes氏に話を聞きました。

大会開催に向けたリスクマネジメントの仕組み

オリンピック・パラリンピック競技大会は、約1カ月間の「本番」のために、4年以上も費やしてさまざまな準備を行います。運営主体である組織委員会は、立ち上げから大会開催に向けて組織規模を爆発的に拡大させていき、さらに、国や自治体、民間企業、IOC、各競技連盟などさまざまな組織とも連携できるよう一体的な取り組みを深めていきます。

このような特異な状況に対して、リオ2016組織委員会では「リスクマネジメント活動は大会開催4年前から実施した」(Elly氏)といいます。しかし着手段階では、具体的に誰がどのような業務を行うのか当然不明な点が多く、4年後の環境変化に伴うサイバー犯罪を見据えて動くにも想像力には限界があったとElly氏は難しさを指摘します。

そこで、現実的なアプローチとして、初年度はリスクマネジメントのコンセプトづくりを中心に行い、細かな分析ではなく、あくまで大まかな分析に基づきPDCAサイクルを回していったといいます。

オリンピックやパラリンピックのように数年後を見据えて準備をするイベントにおいては、PDCAの中で精度を高めていくという一定の「割り切り」を持つことが重要だということです。2年目以降は、毎年1度PDCAを回す形でリスクマネジメントに取り組んでいきました。

PDCAサイクルは、方針決定から事業影響度分析、リスク分析に基づく対応など、極めて標準的なもので、各プロセスの詳細度合いが異なるだけだったということです。PDCAを回しスパイラルアップで高めていくことは企業組織の取り組みと変わらず、仕組みそのものは王道の姿勢だったと言えるでしょう。

ただし、大会運営を見据えたPDCAを回す成功の鍵は、「積極的な連携なくしてありえない」(Elly氏)という点が企業単体と大きく異なる点だと感じました。例えば、事業影響度分析(BIA)の実施については、目標復旧時間(RTO)など、本来、業務を担当する部局の観点で決定されるべきものですが、細かな業務が定まっていない着手段階では当然、議論しても空中戦になることが多いと考えられます。

こういった場面では、テクノロジー局が積極的に他の部局のヒアリングを行い、目標復旧時間を仮設定した上で、徐々に精度を高めていったそうです。このようなリスクマネジメント活動を通じて、最終的にサイバー対応には、3つの注力ポイント必要であることが導き出されたとBruno氏は振り返っています。

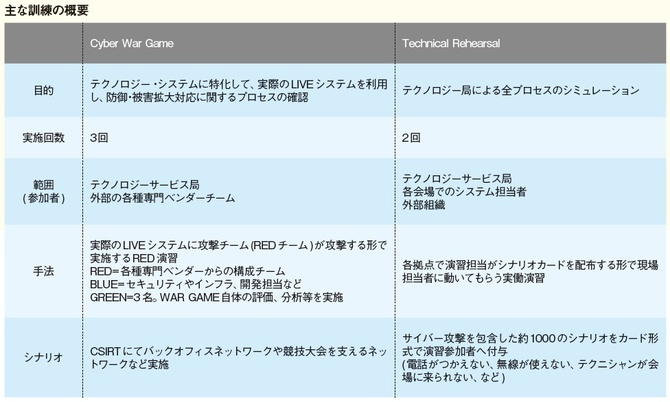

サイバー攻撃を想定した訓練手法

1つ目は、リオ五輪のイメージを損なうようなサイバー・アクティビズム(SNSなどの情報共有・拡散を通じて大会の批判活動へつながるような事態)、2つ目は、フィッシング等に代表される詐欺行為、そして最後がインフラ等へのDDoS攻撃などです。

この3つの注力分野をはじめとする大会期間中のサイバー対応についてBruno氏は「大会運営をゆるがすような大きな問題は起きなかった」と前置きした上で、サイバー・アクティビズムについては、セキュリティチームによるスレット・インテリジェンス(脅威情報)や州警察によるソーシャル・ネットワーキングの監視チームと連携して、常に脅威となり得るものについて情報共有し対応を図ったと説明しています。

フィッシング対策については、パートナー企業と契約し、事前にリオ大会と類似する数千のインターネットドメインを特定してモニタリングし、ISPやウェブサイト提供業者と連携して、マルウェアが含まれているケースなどは積極的にテイクダウンを行っていったということです。

インフラへのDDoS攻撃などについては、組織委員会として防御デバイスを導入したほか、データセンター内のバックボーン回線上での対策など複数の手法で対応していきました。データセンターを分散しておいたことも、DDoSなどからの回復、レジリエンスの確保に一役買っていたようです。

その他にも、リオ市郊外のオリンピック・パークの中に設置されたMain Operation Center(MOC)内に、リオ市中心部の組織委員会庁舎内にあるTOCの代替拠点機能を備え、万が一TOCが使えなくなった場合のバックアップオフィスとして準備していたことや、計50以上のアプリケーションの立ち上げに当たり、開発段階からセキュリティ要件を明確にした上で、システム完成後には、20万時間、125に及ぶセキュリティテストを実施していたということです。

このセキュリティテストについては、脆弱性診断やペネトレーションテスト(侵入テスト)などが含まれますが、規模が大きなインシデント対応の観点で実施したものとしてはライブシステムを利用したRed演習「Cyber War Game」や、サイバー攻撃に加えIT障害や突発的な人員不足なども想定した実働演習「Technical Rehearsal」をそれぞれ複数回実施しています。

リオ五輪から学ぶ 日本の危機管理を高めるヒントの他の記事

- 特集 1 テロ対策チェックリストテロ対策の保安アドバイス

- 特集 1 特別寄稿ITセキュリティについての考察

- 特集 1 特別寄稿大会警備を振り返る

- 特集 1 視察記 ②東京大会はリオの数倍の攻撃が起きる

- 特集 1 視察記 ①シナリオ絞り組織一体で効果的な訓練を

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方