2016/12/04

誌面情報 vol58

開発ストーリー

「タイに赴任していた2010年当時、バンコクでは富裕層と貧困層が対立するいわゆる『赤シャツデモ(※1)』が発生していて、バンコクを赤いシャツを着ていた人たちが占拠していた。現地の日本人学校に通う子どもたちの身の安全が心配で、電話連絡網を使って連絡を取っていたのがシステム開発のきっかけだった」と話すのは、NTTドコモ法人ビジネス本部第二法人営業部グローバル支援担当部長の池田祐太氏。

池田氏は、もともと商社で東南アジアの通信インフラ開発プロジェクトに長年携わってきた、海外の通信ビジネスのエキスパート。2002年に現在のNTTドコモに入社した後も、主に同じ分野に携わってきた。同氏は2009年にタイの子会社「モバイルイノベーション」のCEOとして赴任。折しもタイでは2006年から始まった「赤シャツデモ」が激化しているさなかだった。

池田氏は「当時のタイでは、携帯電話はEメールよりSMSが主流だったため、これを活用して日本人学校の安否確認システムを作れないかと考えた」と、当時を振り返る。

実はスマートホンが普及するより以前、携帯電話でEメールを活用していたのは日本独自のガラパゴス現象で、海外ではSMSが主流だった。現在でもアジア地域ではスマートホンは都市部や富裕層のものであるため、都市部を離れたところや工業地帯ではフィーチャーホンを使用している人も多い。そのため池田氏らは海外拠点での安否確認はSMSの方が確実なのではないかと考えたのだ。同社とモバイルイノベーションは2010年からSMSによる安否確認サービスを海外で本格的に提供開始。現在はタイをはじめマレーシア、シンガポールなど東南アジアで13の国と地域(※2)でサービスを提供し、日本人学校をはじめ企業、政府などさまざまな業種で活用されている。

池田氏は「現在でも東南アジアは日本に比べてスマートホンの普及が遅れている国がほとんど。確実に連絡を取ろうと考えれば、SMSが最も有効な通信手段の1つだ」とする。

現在は全キャリアで対応

日本でも見直されるSMS

主に海外向けのサービスだったSMSによる一斉連絡サービスによる安否確認だが、熊本地震以降、日本国内でも問い合わせが増えているという。同社は海外より少し遅れ、日本国内で2015年からサービスを開始していた。

池田氏は「熊本地震で多くのEメールによる安否確認システムが利用されたが、メールアドレスが間違っていたり従業員が自らアドレスを変更したりすることもあり、メールが届かなかった事案が多数発生したと聞いた。SMSは電話番号が分かればメッセージを送ることができるので、従業員がEメールアドレスを変更しても問題はないし、メールアドレスの管理をしなくてもよいため、管理上の手間も省ける」と話す。

さらに、Eメールでは確実に携帯にメッセージが届いたかどうかは返信が来なければわからないが、「SMS一斉連絡サービス」であればメッセージが端末に届いたかどうかを管理画面で監視することができる。端末にも届いていない場合は重大な問題が発生している場合もあると考えられるので、優先して対応に当たらなければいけない場合もあるだろう。SMSとEメールの並行活用も可能だ。

意外と知られていないが、SMSは今ではドコモ、au、Softbankの全てのキャリアで対応しており、ほとんどの格安スマートホンでも標準対応している。これはSMSが国際標準規格であり、世界の主流であるGSM/CDMA方式に対応しているためだ。

同社法人事業部第二法人営業部グローバル支援第二担当課長の高橋毅氏は、「もともとSMSは通常のパケット回線でなく、音声回線の一部を使っている。電話をかけると呼び出し音が鳴り、相手の電話がつながるのを確認するための信号が発信されるが、SMSはその制御信号を使ってテキストを送信してきた。本サービスは文字量をアルファベットで160文字、日本語だと70文字に制限しているため、音声と違いデータ量が少なくてすむのも大きな特徴」と説明する。

海外のキャリア1つひとつと地道な交渉

通信品質にこだわるドコモ

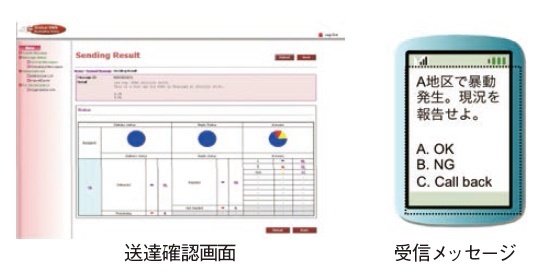

サービスの概要を見てみよう。地震や災害などの緊急事態が発生した場合、管理者からクラウドサーバに送信指示が送られ、SMSやEメールでユーザーにメッセージが届く。メッセージではできるだけ簡単に返信できるよう、A=OK、B=NG、C=CallBackなど、一文字で今の自分の状況を返信できるようにした。返信された内容は管理画面で自動的に集計され、グラフにして表示される。確実に端末までメールが届いたかという「送達確認」もここで同時に集計される。クラウドサービスと、SMSという携帯電話の標準機能を活用するため、初期費用や解約費用も一切不要だ。

一見して単純なシステムに見えるが、開発に当たって最も苦労した点は「海外でも確実に繋がること」だったという。

池田氏は「海外で確実に繋がるサービスを提供するために、該当国の主だった通信キャリア事業会社と1件1件丁寧に交渉した。現在でも、定期的に送信確認テストを各サービス提供国に行っている。サービスの提供開始時には、現地で100台くらいの端末を購入して、大量のメールでも確実に届くか確認したこともある。海外ではセキュリティのため、大量のメールがほかの国から送られてきた時にシャットダウンしてしまう国もあった。地道な作業だが、安否確認システムであるからには確実な品質を作り上げたいと思った。これまで海外のキャリアと多くの通信実績を作ってきた当社にしかできないサービス」と胸を張る。

欧米でもサービス検討開始へ

日本の地域社会でも

これからの最も大きな課題は、サービスの提供国を拡充していくことだ。同社では既にアメリカや欧米の一部地域で交渉を開始している。また、普段からSMSを使いこなしていないと有事にも活用できないため、安否確認以外での活用も利用者に促しているという。例えば日本人学校では飛行機やバスなどの遅延情報などをメッセージとして流しているほか、企業では社内の一斉連絡用のツールとして活用している企業も出始めた。今後は地域の危険情報なども流せるかどうか検討を開始しているという。

池田氏は「海外だけでなく、日本でも高齢の方々はまだフィーチャーホンを使っている人が多い。シンプルなSMSならばこそ、災害時の地域社会の連絡用にも役立つのでは」と話している。

(※1)赤シャツデモ‥2006年のタイ軍事クーデターによって失脚したタクシン・チナワット元首相の支持者が中心となっていることから、タクシン派とも呼ばれている市民団体「反独裁民主戦線」が中心となったデモ。(Wikipedeiaより抜粋)

(※2)現在のサービス提供エリア‥タイ・シンガポール・マレーシア・インドネシア・ベトナム・フィリピン・オーストラリア・インド・韓国・中国・香港・台湾・日本

(了)

誌面情報 vol58の他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方