2019/07/02

本気で実践する災害食

ストレスを弱めるビタミン、ミネラルが不足

こうして見てきますと、災害時にはストレスが極端に多くなるので、ストレスを弱めるために必要な栄養素であるビタミン、ミネラルを多く取りたいのですが、むしろ逆になっていることに気付かされます。食べ物による栄養不足がストレスをさらに強める結果になっています。食べることは、ストレスを軽減させ、やる気を起こさせ、不安を癒す効果を発揮しなければいけないのに、その逆が生じているわけです。では、どんな栄養素を補えばいいのでしょうか?

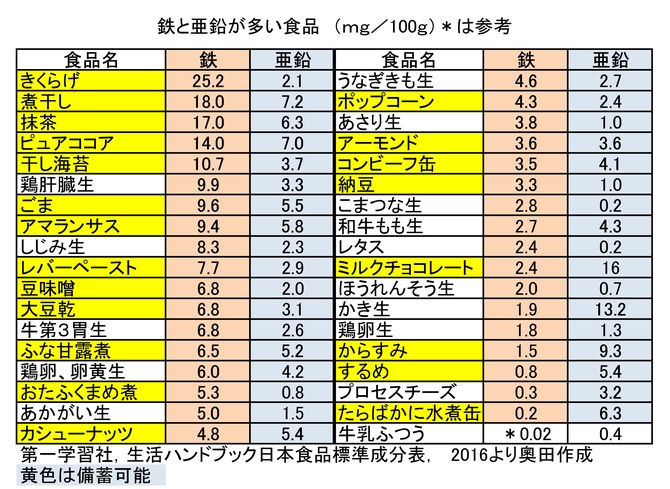

今回は5つの栄養素のうち、特に取れていない鉄と亜鉛について述べ、ビタミンは次回に述べたいと思います。

1.鉄(Fe)

鉄は体の中でさまざまな働きをしています。

災害時は落ち込んで、睡眠のリズムが乱れ、夜中にぐっすり眠れず、寝起きが悪くなります。前述の避難所調査では、「ほとんど、全く眠れない」が6割でした。人の出入りが激しく落ち着かないため睡眠不足に陥りました。鉄は体内で酸素を運ぶ役割を担っていて、不足すると酸欠になり体の調整がしにくくなるといわれています。貧血症状、いわゆる「めまい」「立ちくらみ」が起こります。また、脳の神経伝達物質を合成する時も鉄は大切な役割を担います。また、血管の壁の構成にもコラーゲンが関与しているので鉄が不足すると血管が破れやすくなるといわれます。

災害発生後どうも体の調子が悪いと自覚するのは鉄の不足のようで、鉄を多く摂る必要があります。生理のある若い女性は特に鉄の欠乏症になりやすいので災害時は要注意です。

女性は男性に対して約1割多く取る必要があります。1日の推奨量は男9.5ミリグラム、女10.5ミリグラムです。1g=1000ミリグラムですから10ミリグラムはいかにも少ない量です。だから微量栄養素と言います。

では何を食べ、何を備蓄しておくとよいでしょうか? 日頃食べる頻度が高く、分量も多めで、1回に卵1個分くらいで、鉄分の多いものを選んでみました。

・植物性食品、動物性食品共に含まれていますが、動物性の方が体内への吸収率が5~10倍高いといわれます

・血を含んだ赤い肉質の多い魚、牛肉赤身、コンビーフ缶、赤貝など

・海産物:海藻、1匹丸ごと食べる魚(煮干し、甘露煮)、貝(しじみ)

・肝、レバー、鶏の心臓

・鶏卵:特に卵黄は全卵の3倍多く含んでいます

・加工品では大豆製品(納豆、みそ)

・ミルクチョコレート、ココアなど

鉄の3分の2は赤血球のヘモグロビンの中に含まれていますが、残りは肝臓に含まれているといわれ、肝臓にも鉄があります。

この中で保存のきく備蓄に適した食品は、コンビーフ(缶詰)、しじみ(缶詰)、かつお節、甘露煮(魚)、レバー(瓶詰め)、干物魚、のり(乾、佃煮)、わかめ(乾、塩蔵)、豆昆布(缶詰)、納豆(長期保存)、ココア、チョコレート、抹茶などです。抹茶が意外に多いのは、鮮明な緑の葉に含まれるクロロフィル(緑の色素)にFeが含まれているからです。ほうれん草は他の葉物(はもの)野菜の中で例外的に多いです。ポパイはアメリカマンガの主人公ですが、窮地に立つとSpinach(ほうれん草)と書かれた缶の中身を食べて急に強くなります。

2.亜鉛(Zn)

次に亜鉛(Zn)はどうでしょうか。

災害時の食べ物の特徴は、食品の種類が限られていていること、新鮮な物が少なく加工食品が多いこと、食べる量も少ないことです。このような状況で不足しがちなのが亜鉛です。炊き出しなどで食べ物を配るとき、男女平等で分量は同じです。しかし、1日の推奨量は男性13ミリグラム、女性9ミリグラムで男性は1.4倍多く必要なので不足しがちになり要注意です。亜鉛が欠乏すると免疫力が低下し、風邪をひきやすくなり、皮膚が弱くなります。また、亜鉛はインスリンの分泌に関わり血糖値を調整する役割をしていますが、調整力がうまくいかなくなると、低血糖症、食欲不振になりがちです。災害時は、ストレスが多く、糖質(菓子パン、おにぎり、カップ麺などの主食)が多くなるので亜鉛がふだんより多く消費され、ますます必要性が高くなります。

亜鉛を多く含む食品は、鉄を多く含む食品と重なっています。普段食べ慣れている食べ物というより「あまり食べないなあ」というような食品が多いのではないでしょうか。生命の素になる種子(大豆、豆、カシューナッツ、アーモンドなど)、卵、海産物、牛肉、モツなどです。その意味で、自分の好みばかり優先せず、時には軌道修正してみることも大切かもしれません。

「コンビニ、単品、簡単、手抜き」方式と「食材の買い出し、料理、手間暇、手作り」方式を交互に取り入れて暮らしましょう。忙しいときは前者、週末は後者というふうに。鉄と亜鉛の多い市販品を載せておきましたので、備蓄の参考にしてください。

「たくさんの食品が表にあるのに、写真にはない、どうして?」と不思議にお思いの方がいますね。お答えします。買い物に行きましたが、残念ながら手に入らなかったからです。買い物も難儀ですね。ビタミンは次回にしましょう。

本稿の執筆に当たり、溝口徹(クリニック院長)、『「うつ」は食べ物が原因だった!』2015を参考にさせていただきました。お礼申し上げます。

(了)

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方