第2回 状況はいきなり頭に入らない

秋月 雅史

1963年7月生まれ。1989年日本アイ・ビー・エム入社。IT業界で災害対策システム・無停止システムの構築、セキュリティ体制構築などの経験を積み、2011年から「想定外の起こらないBCP」を提唱。その概念を更に推し進めて、2013年からはCOPを活用した「危機管理の自動化」を提唱し、企業向けBCPコンサルティングを行っている。

2016/05/17

COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~

秋月 雅史

1963年7月生まれ。1989年日本アイ・ビー・エム入社。IT業界で災害対策システム・無停止システムの構築、セキュリティ体制構築などの経験を積み、2011年から「想定外の起こらないBCP」を提唱。その概念を更に推し進めて、2013年からはCOPを活用した「危機管理の自動化」を提唱し、企業向けBCPコンサルティングを行っている。

前号では、COP(Common Operational Picture)に要求される仕様を考える上で、基礎となるべき組織の情報要求について解説した。それを受けて、本号では危機発生時に組織がどのようなステップで危機的状況を理解し、意思決定を行うべきか、必要な要件と手順を洗い出す(これはイコールCOP利用の手順でもある)。また本号の内容は、組織ごとのCOPを策定する手順を組み立てる上で重要となる。COP策定の手順については、この論を踏まえて次号で説明したいと考えている。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2015年5月25日号(Vol.49)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年5月18日)

いわゆる「第1報」の弊害

本論に入る前に、次のような思考実験をしてみよう。仮に、とある日本全国に事業所のある会社が、危機対応の準備が何もできていない状態で大地震に遭遇したとする。被害のあった現場は広域で、次々と被害情報が入ってくる。この状況下で組織に何が起こるだろうか?

例えば地震発生30分後に次のような順番で第1報が入ってきたとして、組織トップが何を考えるか?を想像してみよう。

| この会社は、全国に東京本社・5地方支店・24営業所・3工場を持つ組織であると仮定する。 報告① 東京本社が停電しています。各フロアで被害も出ているようです。5階で天井パネルが落ちた模様です。現在詳細を確認中です。 報告② 北陸支店は異常なし。 報告③ 熊本工場は揺れを感じませんでした。被害はなさそうです。 報告④ 大手町営業所で窓ガラスが3枚割れました。他は特に異常ありません。 報告⑤ 横浜営業所で、怪我人が1人いるようです。電気も止まっています。防災無線が津波からの避難を呼びかけているので、これから高台に避難します。 報告⑥ 静岡工場で重油タンクが炎上しました。現在、消火活動中です。重傷者も出ているようですが詳細不明です。 |

この「もどかしさ」がお分かりいただけるだろうか? この初期データの寄せ集めがそのままトップに流れたとしたら、次のような問題点が起こると想像される。そして残念ながら、この問題は多くの危機対応現場で起こっている現状でもある。

問題① 順番に報告が入ってくると初期の情報が記憶に残りにくい(状況の一覧性の欠如)

問題② 脅威のレベル感がないため何に集中すべきかを判断することが困難である(脅威の内容とレベルの欠如)

問題③ 現時点でもっとも深刻な被害に注意が向いてしまい、これから起こると考えられる被害への注意が希薄になる。たとえば現状では重油タンクの火災がもっとも印象に残るが、横浜営業所の津波被害は人的・物的に深刻な被害となる可能性がある(脅威の内容とレベルの欠如)

問題④ 現時点で情報の入っていない支店・営業所・工場に関する注意が希薄になる。何も問題がないために連絡して来ないのか、ひどい被害で連絡すらできない状況なのかが本社側ではすぐには判断できない(状況の網羅性の欠如)

問題⑤ 組織トップが何を判断すべきかが明確にならない

組織トップへの第1報は必要ではあるが、この例のように、スクリーニングも重み付けもされていない単なるデータの羅列を流してしまったら、対応の焦点を誤る可能性がある。状況を理解するためには一定の手法が必要なのである。 この弊害を防ぐためには、インシデントが発生した一定の時刻に、それまでに収集した事実情報ならびに今後の見込みについてのブリーフィングを行うことが効果的である。つまり、流れてくる情報の羅列にしたがって受動的な対応(Responsive)を行うのではなく、その時点での概況に応じて戦略的な対応(Proactive)に切り替える必要がある。そのためのツールとしてCOPを活用するのである。

ちなみに昨今、注目されている米国の危機管理手法ICS(Incident Command System)においても、初動アクション実施後に初回の情報共有(Incident Briefing)が組み込まれており、ICS版のCOPともいうべきフォームが用意されている(ICS Form201)。

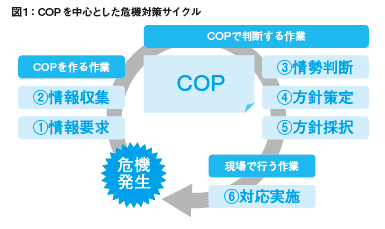

それではCOPを活用した情報共有の手順を確認していこう。前回にも記したが、COPを活用する際には次の5つのステップを経る。

| ステップ①:情報要求(平時のアクション) ステップ②:情報収集(危機発生時、以下同様) ステップ③:情勢判断 ステップ④:方針策定 ステップ⑤:方針採択 ステップ⑥:対応実施 (図1参照) |

COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~の他の記事

おすすめ記事

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方