2017/03/10

事例から学ぶ

大林組では、BCPの基本方針として「インフラの復旧工事への協力」、「施工中現場の早期再開」、「施工済み物件の復旧支援」の3つを震災発生時に優先すべき業務と定めている。東日本大震災では、震災直後からインフラ復旧の協力体制を整え、早期の初動対応を実現。その後も全社一丸となって復旧活動に取り組んだ。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2011年9月25日号(Vol.27)掲載の記事を、Web記事として再掲したものです(2017年3月10日)。役職などは当時のままです。

■インフラ復旧体制を整備

多くの業種のBCPでは、被災時には優先度に応じて重要業務を継続させることに経営資源を集中させるのに対し、建設業では、通常業務に加えて、社会インフラの早期復旧という新たな業務が発生する。

東日本大震災では、あらかじめBCPで設定していた手順に従い、目標とする発災後30分以内で品川の本社内に震災対策本部を設けた。翌12日の朝までには、東北支店管内の約400人に及ぶ全従業員の安否が確認できたという。

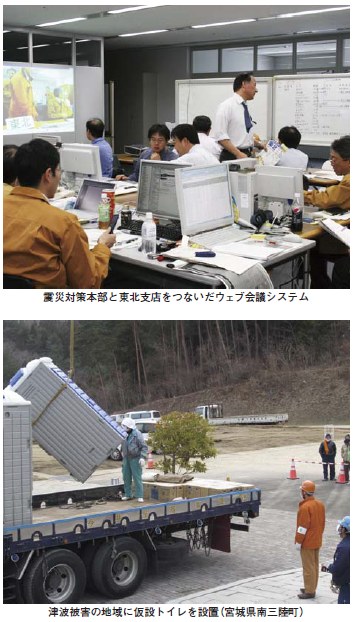

同社では、鉄道や道路など、緊急性を要するインフラの復旧体制を整えるため、発災から約1時間後にはウェブ会議システムを利用して、震災対策本部と全国の主要支店や技術研究所と震災対策本部会議を開催した。

震災当日の夜には、都市土木や橋梁、基盤技術の専門家など、東北地方の被災状況を調査する9名の調査隊を結成。翌12日の朝には、ヘリコプターで、現地の被害状況の確認へ向かった。ヘリコプターは、非常事態時に優先的に利用できるようにあらかじめ契約していたものだ。

BCPでは24時間以内にインフラ復旧の協力体制を整えることを目標にしていたが、被害状況の確認も含め、目標は達成できたという。鉄道や道路のインフラの被害状況や海岸沿いの津波の調査など、調査隊が得た情報は、その後の対応方針の決定に生かされた。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/08

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/04/05

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方