国による南海トラフ地震被害想定の見直し結果が3月31日に公表され、1か月が経過しました。これは内閣府の「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」での意見をふまえてとりまとめられたもので、磯打も委員として参加していました。

公表されてから1カ月の間、様々なご意見をいただきました。多くの方が関心を寄せてくださり、微力ながら関わらせていただいた一人としてとてもありがたく感じます。

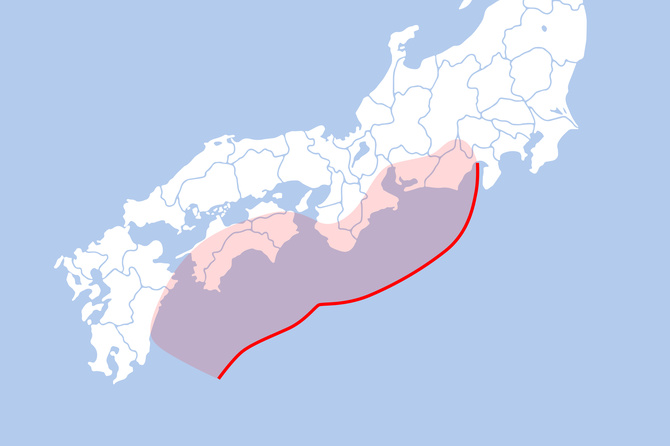

南海トラフ地震は、静岡県近海の駿河湾から日向灘沖までを震源とする地震で、今後30年で発生確率が80%と注視が必要な地震です。この災害の特徴は大きく2つあり、概ね100~150年間隔で繰り返し発生していること、発生の場所が一様ではないことが挙げられます。この度、前回の公表から10年が経過したことから、対策の見直しに向け被害想定の見直しが実施されました。

今回は、この1カ月の間にいただいた様々なご意見をふまえて、あらためて南海トラフ地震について考えてみたいと思います。以降は「2.南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書説明資料」に基づいて掲載します。

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/nankai_setumei.pdf

①これまで10年間対策に取り組んだ効果はどうだったのか?

まず、被害想定を実施するにあたり、前回(平成26年3月)公表から10年間で防災対策がどれくらい進展したのかを確認しています。住宅の耐震化率は約79%(H20)から90%(R5)へ、海岸堤防の整備率は約39%(H26)から約65%(R3)へ、企業のBCP策定率は大企業で約54%(H25)から約76%(R5)へ、など確実に取り組みが進んでいることがわかりました。

ただし、10年前と現在とでは社会の状況も変わっています。人口減少・高齢化の進展や外国人労働者の増加、リモートワークやキャッシュレス決済など益々ネットワーク環境に依存する生活となるなど大きく変化しています。復旧・復興の担い手として期待される建設業や皆さんのような技術者は減少し、医療従事者も同様な状況です。技術革新は進み、今では5Gやビックデータの活用、クラウドストレージ、ドローン活用なども期待されています。

さらに、極端な気象現象により平成30年西日本豪雨災害をはじめとする大規模な災害の発生や、能登半島地震、南海トラフ地震臨時情報の発表などによって、あらたな災害課題も明らかになりました。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方