2020/09/25

事例から学ぶ

タテ割の垣根越えた連携・ネットワークで備える

(株)深松組/(一社)仙台建設業協会/杜の都建設協同組合

宮城県仙台市

災害は不測の事態の連続だ。状況をとらえた柔軟な対応が求められる一方、あらかじめどう動くかを決めておかなければ何もできない。深松組社長で仙台建設業協会会長の深松努氏は東日本大震災の教訓を胸に、災害に強い体制づくりを一貫して進めている。社会は人口減の局面に入り、地域の守り手たる建設業も確実に従事者が減少。そのなかで、コロナの影響による複合災害に備えなければならない。困難に対応していくキーワードは連携、ネットワークだ。

(※本文の内容は6月12日取材時点の情報にもとづいています)

「南海トラフ地震の被害は東日本大震災の比じゃない。自社のエリアがどれだけ浸水するか、知っていますか。知っていたとして、重機はどこに置いていますか。一度でも塩水に浸れば使えませんよ。ひとまず助かったとして、初動ができますか。被害は広域で、最大規模では神奈川から四国、九州までやられる。燃料はどうしますか。被害エリア外の人と協定を結んでいますか。1社、2社では到底間に合いません」

仙台建設業協会会長で深松組社長の深松努氏はそう警鐘を鳴らす。東日本大震災で身につまされたのは「あらかじめどう動くか決めておかないと、いざ事が起きてからでは、気が動転し何もできない」ということだ。それはそのまま初動の遅れにつながる。

「3.11では仙台で923人が亡くなった。全員津波です。しかし、津波が来たのは地震から1時間後。誰も来ると思っていないんです。皆、家の片付けをしていてやられている。もし備えていれば、逃げられた。一人も死なずに済んだ。それが悔しい」

行政・業界がタテ割を越えて連携したがれき処理

災害時、地域建設業の重要継続業務はいうまでもなく被災した道路の啓開や壊れたインフラの復旧だ。仙建協の災害対策本部長も務める深松氏にとって自社のBCPは大前提。それにもまして重要なのが「地域のBCP」、すなわち迅速に地域の復旧に取りかかれる体制を常に保持しておくことにある。

3.11 で緊急出動した仙建協会員を待ち構えていたのは、膨大な量のがれきだ。同協会、宮城県解体工事業協同組合、宮城県産業廃棄物協会(現・産業資源循環協会)仙台支部の3団体と仙台市が取り組んだがれき処理は後に「仙台方式」と呼ばれ、復旧対応の好事例として紹介されることが多い。

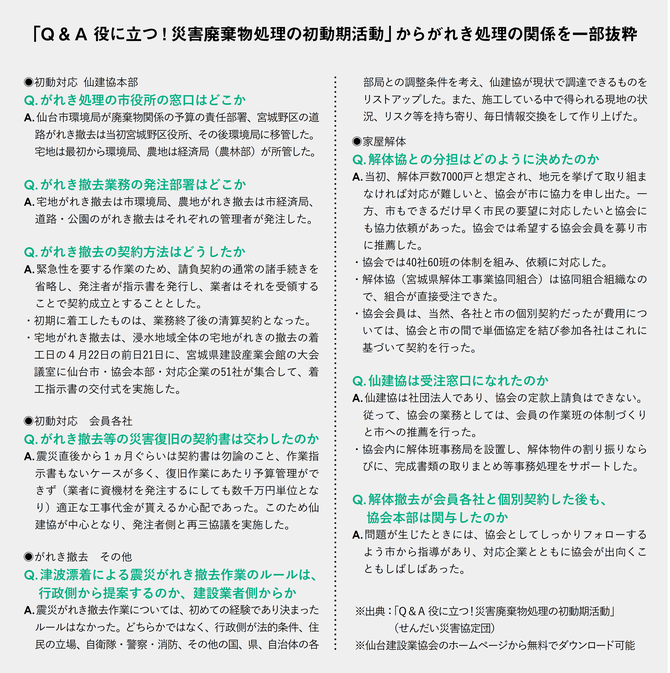

しかし、Q&A方式でまとめられた冊子『役に立つ!災害廃棄物処理の初動期活動』には、初動期における現場の課題と苦悩が綴られている。一部を次ページに抜粋して紹介するが、所轄が多岐にわたるがゆえの混乱が随所に。特に解体がれきは「解体工事業者は組合として仙台市と一括契約できたが、仙建協は会員会社ごとの契約。手続きが非常に煩雑化した」という。

最終的には3団体と市が緊密に連携して9つの作業部隊を編成。明確に役割分担を決めて活動を展開し、市内約270万トンのがれきを3年ですべて処理、かつ80%のリサイクル率を達成した。しかし深松氏は「今後は行政の技術職員が減り、我々業者も減る。何もしなければ早晩対応できなくなる」と話す。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方