自然災害

-

リスクトレンド研究会―2023 年度スタートにあたり注意すべき変化や考慮すべきリスク

リスク対策.com の連載陣が、自身の記事を解説する公開オンライントークです。最新のリスクトレンドと注視するポイントを伝えるとともに、連載者同士が意見交換を行って記事を深掘りし、得られた気付きを共有します。聴講者の皆様がウェビナーのQ&A 機能を使って質問することも可能です。

2023/04/06

-

年度替わりは各種の報告書が出るタイミング

年度末の3月には例年、行政等によるさまざまな報告書が発行されます。今回から、重要なものをいくつかピックアップして紹介します。最初は「介護施設の防災・減災ガイド」。一般社団法人日本医療福祉建築協会(JIHa)が厚生労働省の補助を受けて調査研究委員会を設置してまとめたもので、現実的な防災対策を「わかりやすく」示しています。

2023/04/05

-

コロナは危機管理を進歩させたのか

政府のコロナ政策が転換期を迎えるなか、新年度が始まりました。企業においてもさまざまな社内規制・ルールが変わり、防災・BCP、リスクマネジメントも再スタートのタイミングです。この3年間、企業のリスク環境は大きく変わりました。コロナ禍にあって、危機管理は進歩したのか、あるいは後退したのか。名古屋工業大学大学院の渡辺研司教授に聞きました。

2023/04/04

-

危機管理ビジネスにおける「風評被害リスクの脅威」を徹底解説!レピュテーションリスクを回避するポイント

2023年4月の危機管理ビジネス勉強会の講師は、レピュテーションリスクマネジメントのソリューションを提供する株式会社ブランドクラウド代表取締役お井原正隆氏です。

2023/04/03

-

災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第2次)の紹介

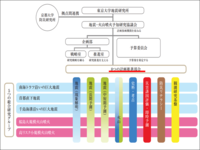

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)とレジリエンス研究教育推進コンソーシアム(会長:林春男氏)の第3回共同シンポジウムが2023年2月14日に開催された。テーマは「地震火山観測研究が目指すレジリエンスの向上」。全国の地震学・火山学などの理学・工学系研究者が参画する「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」について、最新の状況が発表された。4回にわたり、発表内容を紹介する。第1回は、新潟大学危機管理センター教授の田村圭子氏が講演した「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第2次)の紹介」について。

2023/04/03

-

BCP、リスクマネジメント、再始動

4月から新年度、折しも政府のコロナ政策が転換点を迎え、企業の防災・BCP、リスクマネジメントも再スタートです。新たな危機が次々と現れては変化してきたこの3年間、ストレスフルな環境のなかで企業の危機管理はどう進歩したのでしょうか。再スタートにあたり何を反省し、何を改善すべきでしょうか。専門家のインタビューと企業の事例から考えます。

2023/04/01

-

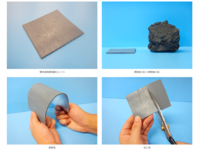

遮炎・断熱性を発揮する薄肉高熱膨張耐火シート

古河電気工業は、火災時に遮炎性・断熱性を発揮する建築物向けの「薄肉高熱膨張耐火シート」を販売する。目地材や耐火保護材としての施工を考慮し、通常時2ミリメートルと薄く柔軟性を持たせたもの。摂氏400度の熱によって体積が約27倍、厚さが45ミリメートルまで膨張し、炭化物を形成することで延焼を防止する。

2023/03/31

-

アメリカ、カナダで公用端末での使用を禁止

世界150カ国、10億人以上の利用者がいる中国系動画投稿アプリ「TikTok」。いまやメインユーザー層が30代となって利用方法も多様化し、企業がPR動画として活用することも増えています。一方、今年2月末、ヨーロッパ先進諸国に続き、アメリカとカナダでも政府が支給する携帯端末からTik Tokを削除し、使用を禁じるように命じるなど、欧米政府機関では相次いで利用を制限する動きが広がっています。

2023/03/28

-

函館大火――3月の気象災害――

今回の話は89年前にさかのぼる。1934(昭和9)年3月21日18時53分頃、函館市南部の住吉町の一角から出火した火災は、折からの暴風にあおられて見る見る拡大した。消火活動は難航し、人々は逃げ場を失い、2166人が命を落とし、9485人が負傷した。焼失面積は416.39ヘクタール、焼失した建物は1万1105棟にのぼり、当時の函館市域の3分の1を焼失してしまった。この大火による被災者は10万人を超え、我が国の火災史上まれに見る大惨事となった。今回は、この大火を引き起こした暴風について考察する。

2023/03/20

-

組織の垣根を越えるリスクマネジメント活動

住宅建材・設備機器メーカー大手の株式会社LIXILHOUSING TECHNOLOGYは「体系化」「情報」「活動」の3軸をベースにリスクマネジメントを展開。重点活動の一つが、自然災害リスクに対する対応力向上活動です。災害による被害の最小化は住宅建材設備を供給する者の責任と位置付ける同社の取り組みを紹介します。

2023/03/19

-

ダイバーシティ&インクルージョンは足元から

日本企業が「ダイバーシティ&インクルージョン」に注目する背景には、少子高齢化のなかで労働力の確保が難しくなっている状況があります。一方、地域社会も同様の課題に直面。コミュニティーを支える人材の不足から、福祉や防災の機能不全が顕在化しています。両者が抱える課題の同時解決に必要なイノベーションを考えます。

2023/03/13

-

ワールドカフェで話し合うBCPの課題と成果

2023年4 月の危機管理塾は4月11日(火)15時から行います。今回は、BCP運営をテーマにしたワークショップを行います。

2023/03/08

-

ESGリスクマネジメントセミナー

本セミナーでは、ESGをリスクマネジメントの側面からとらえ、ESGに関わるリスクとは何か、ESGの目標設定から実効に至るまでのリスクマネジメントプロセスをどう構築していけばいいのか、さらには、BCPの観点からも、これまでの災害だけを特定した計画にESGの要素をいかに取り入れていくべきか、などを分かりやすく解説します。

2023/03/07

-

経産省が被災地向け生活必需物資の共同配送および電子タグ活用の実証実験

経済産業省は、大規模災害時を想定した被災地向け生活必需物資の共同配送および電子タグ(RFID)活用の有効性に関する実証実験を実施する。

2023/03/06

-

海外で必要な支援物資~日本企業の参入について考える~

2023年3月の危機管理ビジネス勉強会の講師は、元一般財団法人日本国際協力システム/独立行政法人国際協力機構(JICA)派遣専門家(トルコ、パキスタン)の長谷川庄司氏です。

2023/03/06

-

見せつけられたキラーパルスの衝撃

トルコ・シリア地震による死者は両国合わせて5万人を超えました。建物の脆弱な倒壊が、被害拡大の要因の一つとされています。同じ地震大国の日本も他人事ではなく、特に住居・オフィス利用が始まって歴史の浅い高層建築は、リスク評価がまだ明確に定まっていません。日本の高層建築の安全性と持続可能性について、ハード・ソフト両面から聞きました。

2023/03/05

-

専門家による分析とAI・機械学習により世界のリスクを常時把握

リスク・セキュリティコンサルティングのコントロール・リスクス(本社:英国)と、人工知能(AI)によるリスクモニタリングのSaaSソリューションを展開するジオスパーク・アナリティクス(本社:米国)の共同出資により昨年8月に設立した株式会社Seerist(本社:米バージニア州)は、専門家による脅威の分析と、人工知能(AI)によるリアルタイム分析を組み合わせた、リスク・脅威インテリジェンスサービスをオンライン・プラットフォームにて提供している。日本でも昨年からサービスを開始しており、ハイリスク地域へ事業展開する企業を中心に引き合いが増えているという。

2023/03/05

-

日本の高層建築は安全か

トルコ・シリア地震は死者5万人を超える大惨事となりました。建物の重量が一瞬で生存空間を奪う衝撃は、死者を出さない対策の重要性を日本の建築にも突きつけています。特に超高層建築は住居・オフィス利用が始まって歴史が浅く、リスク評価がまだ未確定。トルコ・シリア地震を機に、日本の高層建築の安全性と持続可能性について考えます。

2023/03/01

-

コカ・コーラにおけるリスクマネジメント~ERMとリスク対応計画の枠組み~

2023年3月の危機管理塾は3月14日16時から行います。発表者は、日本コカ・コーラ株式会社 広報・渉外&サステナビリティ推進部 リスクマネジメント&クライシスレゾリューション シニアマネジャーの 清水 義之さんです 。

2023/02/22

-

BCPや災害対策に期待がかかるStarlinkサービス

イーロン・マスク氏がCEOを務めるスペースXが開発した「Starlink」のBCPや災害対策における期待が高まっている。携帯キャリアのauを中心とする電気通信事業を行っているKDDIでは、スペースXと共同で技術検証を実施。2022年12月から法人・自治体向けに「Starlink BUSINESS」の提供を開始した。被災地など、インターネット通信が途絶した地域でも安定した回線を提供できることから、新たな通信手段として注目されている。

2023/02/22

-

第210回:地球規模の気候変動を踏まえつつ自然災害を総括した報告書(2023年版)

世界最大級の保険・再保険ブローカーであるAonが、1年間に発生した自然災害の被害規模や発生状況のトレンドなどをまとめた報告書の2023年版。気候変動の影響で気象災害の頻度が高まり、被害規模も大きくなっていると指摘されることも多いが、本報告書はそのような認識に対して再考を促すデータを提供する。地域別の傾向や気候変動に関するデータなどが多数掲載されており、世界規模で自然災害の傾向を掴むために有用な報告書となっている。

2023/02/21

-

LTEデュアルSIMと業務用無線を搭載したIPトランシーバー

アイコムは、携帯電話の高速通信規格(LTE)と一般業務用無線の2つの通信方式を搭載した新たなハイブリッドIPトランシーバーを販売する。一般業務用無線機とIP無線機の機能を持たせながら、本来異なる内部部品を共通化するなどして、手のひらサイズの小型化に成功したもの。VHF帯の周波数に対応する「IP700SV」と、UHF帯に対応する「IP700SU」の2機種を展開する。

2023/02/21

-

「自助」から「共助」まで網羅する総合防災支援アプリ

建設システム(KENTEM)は、総合防災支援アプリ「クロスゼロ」において、災害に備えるための「防災トリセツ」と「備蓄管理」の新機能を提供する。また、BCP対策に使える機能を集約して利用できる新料金プラン「BCP対策プラン」を展開する。

2023/02/20

-

冬の高潮――2月の気象災害――

高潮(たかしお)と言えば、台風によって引き起こされるものを連想する人が多いだろう。高潮害は、台風がもたらす代表的な災害態様の1つである。それについては本連載でいずれ解説するとして、今回とりあげるのは、冬季、発達した温帯低気圧によって引き起こされる高潮である。高潮は、温帯低気圧によっても起こる。

2023/02/20

-

原因不明の突然の停電時にも手術を継続

災害拠点病院に指定されている倉敷中央病院(岡山県倉敷市)は2016年、病院の約半分が突然の電源喪失に見舞われました。原因不明で非常用発電機も作動しない事態に現場スタッフが臨機応変に対応し、医療事故を起こすことなく危機を回避。背景には、医療機関の安全性を審査する国際認証への取り組みがあります。同病院の危機管理を紹介します。

2023/02/19

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)