自然災害

-

東京都、大阪市・岡山市と水道救援覚書

東京都水道局は15日、大阪市水道局および岡山市水道局と災害時の相互救援活動の覚書を締結すると発表した。都は2016年11月に仙台市水道局と同様の締結を行っており、3件目となる。西日本の水道事業体との締結は初めてで、南海トラフ地震や首都直下地震への備えを強化する。締結式は大阪市とは19日、岡山市とは2月8日に予定している。

2018/01/16

-

15日から安否確認サービスの体験利用

NTT東日本とNTT西日本は11日、15日から始まる「防災とボランティア週間」に合わせて、「災害用伝言ダイヤル(171)」および「災害用伝言板(web171)」の体験利用を実施する。期間は15日9時 ~21日17時。災害の発生によって連絡が取りにくい場合、家族、親戚、知人などの安否情報をより確実に、音声などで確認できる手段として、2社が提供・運営しているサービスを試すことができる。「災害用伝言板(web171)」 は携帯電話各社の「災害用伝言板(携帯電話)」と連携しており、相互での伝言確認が可能。

2018/01/15

-

土砂災害・研究最前線~国総研・土砂災害研究部を訪ねて、その1~

茨城県つくば市に広がる筑波研究学園都市の中核的研究機関である国土交通省国土技術政策総合研究所(以下、国総研)の土砂災害研究部を訪ねた。近年、深刻な被害をもたらしている土石流災害の実情と調査・研究の最前線を知るためである。

2018/01/15

-

小池知事、「1・17」前に防災へ決意新た

東京都の小池百合子知事は12日の記者会見で、17日で発生から23年を迎える阪神・淡路大震災を振り返るとともに、今後の防災政策について語った。注力する無電柱化や帰宅困難者対策などを推進する姿勢を改めて示した。

2018/01/12

-

消防庁、災害時臨時消防団員制度導入へ

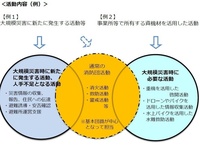

消防庁は9日、「消防団員の確保方策等に関する検討会」の検討結果を報告書として公表。この中で大規模災害時に不足する消防団員の人員確保のため、新たに導入を促進する「大規模災害団員」の枠組みを例示した。

2018/01/12

-

新1年生と手洗いあそびを開発提案

株式会社リバティ・ハートは10日、新事業「こどもマーケター研究所」の企画第1弾として、新1年生と共に「3歳が楽しく覚えられる手洗いあそび」を開発し、ワークショップを実施すると発表した。子どもたちにレジリエンスやマーケティングを教え、災害時の感染症を予防するための基本「手洗い」をテーマに、日々の生活に取り込みやすいアイデアを子どもたちが考え提案する。

2018/01/12

-

政府、自治体と首都直下時本部運営訓練

政府は11日、首都直下地震を想定した「東京緊急現地対策本部運営訓練」を防災体験学習施設「そなエリア東京」を併設した東京・江東区の東京湾臨海部基幹的広域防災拠点(有明の丘地区)で実施した。内閣官房や内閣府、国土交通省など中央省庁のほか東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市の九都県市など26機関が参加。本部会議や図上訓練を行った。

2018/01/12

-

国交省、物流拠点から避難所へ輸送訓練

国土交通省は11日、さいたま市と共催で同市内の佐川急便さいたま営業所において、避難所までの災害時支援物資輸送訓練を実施した。佐川急便のほか陸上自衛隊や埼玉県トラック協会も協力。「ラストワンマイル」と称される災害時の課題である集積拠点から避難所までの輸送を想定し実施した。国交省による民間物流施設を使った大規模な輸送訓練は初めてという。

2018/01/12

-

国土強靭化、WGで脆弱性評価まとめ

内閣官房は10日、国民の生命と財産を守るためのあらゆる国家的リスクに対して省庁横断で対応策を考える「ナショナル・レジリエンス懇談会」の第38回会合を開催。2019年度に予定されている次期国土強靭化基本計画の策定に向け、想定する45の「起きてはならない最悪の事態」を回避するための7つの施策プログラムについて、有識者委員を交えたワーキンググループ(WG)での「脆弱性評価結果」を総括した。

2018/01/11

-

積雪重量で雪下ろしのタイミング判断

防災科学技術研究所は9日、新潟大学、京都大学と共同で積雪荷重計算システムを開発、このシステムを用いて推定される積雪重量分布情報「雪おろシグナル」を新潟県で活用を開始したと発表した。サイト上で公開。積雪の高さだけではわからない積雪荷重を知ることができ、家屋など建造物の倒壊を防ぐ雪下ろし作業のタイミングに役立てることができる。同研究所が推進する積雪モデルの研究が屋根雪対策に活用される初めての事例で、今後、全国の降雪地域での活用を目指す。

2018/01/11

-

緊急地震速報誤報について報告し議論

気象庁は10日、「緊急地震速報評価・改善検討会」の第10回会合を開催。5日に東京23区など揺れを観測しなかったエリアでも緊急地震速報の警報が流れた件や、これまでの緊急地震速報の実績、3月から導入するPLUM法による速報発表について報告や議論が行われた。

2018/01/11

-

備蓄品配送で自衛隊OBなどを採用

ミューチュアル・エイド・セオリーは9日、「Guardian(ガーディアン)72」と題した、災害時に役立つ備蓄品を詰め合わせたボックスの配送事業について東京・新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷で記者発表会を開催した。自衛隊OBを採用し、本部と札幌・仙台・東京・山梨・岡山・福岡の全国6カ所の拠点に配属する方針。まず退職自衛官2人がミューチュアル社とGuardian72総合事業本部の顧問に就任する。

2018/01/10

-

地震・津波発生で安否確認を自動配信

ジェネストリームは9日、従業員安否確認ソリューション「安否確認bot for LINE WORKS」の販売を開始したと発表した。LINE WORKSを導入している企業専用の従業員安否確認ソリューションで、LINE WORKSのデータ通信網を利用しているため、災害発生時でも安定した状況把握と指示を行うことができる。ソフトバンクと同サービスにおいて、独占販売代理契約を締結した。

2018/01/10

-

楽しみながら防災を学ぶ「ポケドボ」

土木学会の若手パワーアップ小委員会は2017年12月20日、楽しみながら防災を学ぶ「ポケドボ」カードゲームを提案した。小学生に上がる前の子どもでも楽しめる内容で、自然と防災の考え方が身に付く。「子どもには正しい防災知識を身につけてほしいけれど、親としてどんなことをしてあげたらいいのかな…」という声に応えて作成したという。

2018/01/10

-

市区町村の9割が非常用電源を設置

消防庁は2017年12月1日、「地方公共団体における業務継続性確保のための非常用電源に関する調査結果」を発表した。調査対象は47都道府県と1741市区町村で調査基準日は6月1日。自治体の非常用電源の設置状況は全47都道府県のほか、全市区町村の90.7%にあたる1579団体が設置していることがわかった。市区町村の設置率は2016年4月1日の前回調査と比較して2.6ポイント増。未設置の162団体については、今年度中に9団体、2018年度以降に82団体が設置予定だが、71団体は「予定なし」としている。

2018/01/10

-

同時刻2件震度3で緊急地震速報流れる

気象庁は5日、茨城県で起こった最大震度3の地震で関東地方や福島県に緊急地震速報が流れた件について原因を発表した。富山県西部でも同じタイミングで茨城県の地震と同規模の地震が起こり、過大に評価したため、通常震度4以上が予測されるエリアにしか流れないはずの速報が流れたと要因を分析した。

2018/01/05

-

【2017年のアクセスランキング】1位は「シナリオなき訓練のススメ」

(出典:写真AC)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━総合トップ10はこちら!トップは2年連続。

2018/01/05

-

日本橋室町で防災高度化の実証実験

三井不動産とシスコシステムズは20日、東京・中央区の日本橋エリアにおいて、2020年とそれ以降に向けICTを活用した防災サービスに関する「日本橋室町エリア防災高度化実証実験」を2018年1月より開始すると発表した。施設内における事故などの情報収集、運営側への情報共有、大規模災害時の帰宅困難者受入施設の情報把握・運営をICTを活用しタイムリーに行うことができるようになる。

2017/12/28

-

地震以外での土砂災害、過去10年で最悪

国土交通省は26日、今年の土砂災害発生件数の速報値を発表した。件数は1467件で、過去10年間では2016年の1492件に次ぐ多さだった。地震が原因となったものを除くと1462件で、過去10年で最悪となった。

2017/12/27

-

Jアラートを施設構内に自動転送放送

SKY-NETWORKは19日、自治体が受信するJアラートを学校や病院などの公共施設、商業施設、オフィスビルなどの構内放送設備に自動転送するJアラート構内放送中継システム「J-Alert RELAY」を20日にリリースすると発表した。Jアラート以外にも自治体が発信する地域固有の防災・防犯情報なども音声放送できる。

2017/12/27

-

日能研と神戸市消防局が算数コラボ

神戸市消防局は18日、中学受験塾の日能研関西(本社:神戸市)と連携して、算数の「コラボ問題」を制作し、問題が印刷されたポスターを阪急電車全線などで車内広告として掲示すると発表した。ポスターには火災予防の標語だけでなく、大地震などに対しての防災啓発メッセージも記載し、阪神・淡路大震災が発生した1月17日を含む期間で掲示する。

2017/12/25

-

江戸川~開削秘話、俳人一茶、それに洪水~

千葉県と埼玉県の県境を流れ下る江戸川が、自然河川ではなく江戸時代初期に人力によって開削された「人工河川」であることは河川研究者や土木史研究者の常識である。だが開削のいわれや普請(工事)の経緯を記した巻物で春日部市(旧庄和町)指定文化財「小流寺(しょうりゅうじ)縁起」の存在は意外に知られていない。

2017/12/25

-

東京都、防災含めた5カ年ICT戦略

東京都は22日、「東京都ICT戦略」を発表した。今年度から2022年度まで5年間のICT利活用の方向性を示したもので、防災での情報収集強化や多言語での情報提供などに取り組んでいくほか、民間のICT活用やサイバーセキュリティ対策も後押しする。

2017/12/22

-

来年度予算案、防災ICT活用で大幅増

政府は22日、2018年度予算案を閣議決定した。内閣府防災部門は今年度比600万円減の62億3200万円でほぼ横ばいとなった。ICTの防災分野への活用は186.0%増の6億9800万円。総合防災情報システムの更新があるほか、携帯電話の位置情報などビッグデータ活用を目指す。

2017/12/22

-

激甚災害指定、最速1週間で見込み公表

内閣府を中心とした政府の中央防災会議幹事会が21日開催され、「大規模地震・津波災害応急対策対処方針」と激甚災害指定の早期化へ運用改善を決定した。応対方針は発災後1カ月までのタイムラインを策定したほか、関係機関の役割の再整理、海外からの支援受け入れの手続きなどを定めた。激甚災害指定は最速で災害終息から1週間程度で指定見込みが公表される。

2017/12/22

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)