江戸川~開削秘話、俳人一茶、それに洪水~

家康入府以来の関東治水の歴史

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2017/12/25

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

千葉県と埼玉県の県境を流れ下る江戸川が、自然河川ではなく江戸時代初期に人力によって開削された「人工河川」であることは河川研究者や土木史研究者の常識である。だが開削のいわれや普請(工事)の経緯を記した巻物で春日部市(旧庄和町)指定文化財「小流寺(しょうりゅうじ)縁起」の存在は意外に知られていない。

日本一の大凧上げで知られる埼玉県の旧庄和町。江戸初期の江戸川開削事業で指揮を執ったのが、この地を統治した代官・小島庄右衛門正重(1588~1668)である。庄右衛門が建立した浄土真宗大谷派・小流寺は、旧庄和町西宝珠花(にしほうしゅばな)の大凧会館近くにあり、「小流寺縁起」が残されている。和様漢文で記された「縁起」は難解だが、それによれば庄右衛門は浄土真宗門徒として信仰心にあつく仏への祈りと掘削工事を指揮する日々であった。江戸川開削工事を人民救済の宗教活動の一環としてとらえていたようにも受け取れる。彼は初代小流寺住職(開祖)でもある。

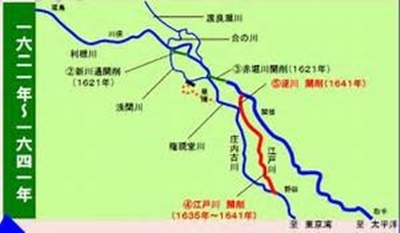

江戸幕府初代将軍・徳川家康は天正18年(1590)江戸入府に際し、重臣で地方巧者(じかたこうしゃ、今日の土木技術者)の伊奈家に命じて関東平野を縦横に乱流する大小河川の根本的治水策(改修策)を計画させた。その中、最難関だったのが利根川瀬替え(東遷)事業である。それまで武蔵国(現埼玉県・東京都)を南流し江戸湾に注いでいた利根川を東流に付け替えて、流れを下総国(現茨城県・千葉県)、常陸国(現茨城県)を経て東方の銚子沖(鹿島灘)に落とすという大事業であった。

かつてない瀬替え(流路変更)事業は、文禄3年(1593)に始まり、試行錯誤を繰り返しながら、承応3年(1654)まで約60年もの歳月をかけた、忠次、忠政、忠治、忠克の伊奈家(関東郡代)4代にもわたる空前の大工事であった。

なぜ半世紀以上もかけて利根川を銚子方面に流路を変えたのだろうか。これを上回るような土木事業は江戸前期にはない。(江戸城の大規模築城も比ではない)。しかも利根川東遷だけでも大事業なのに、利根川の分派(放水路)として江戸川を5里(20km)にわたって固い地盤を開削し太日川(今日の江戸川中下流部)に繋げる大工事を行っている。この他に江戸初期には、荒川を旧利根川から分離し西の流路とする西遷事業や鬼怒川と小貝川の分離工事も行われている。

関東平野では伊奈家の計画に基づいて一大自然改造が敢行され今日の河川の流路原型となったのである。

なぜ利根川東遷を行ったのか。その狙いに関しては様々な学説があり定説はない。(1)将軍のお膝元である江戸や武蔵国を水害から守る<治水事業>(2)埼玉平野の新田開発や開墾を目指した<農業土木事業>(3)江戸を中心とした舟運網の確保と拡大を目指した<水運事業>(4)東北の雄藩・伊達藩に対する備えとして江戸の外堀とした<軍事事業>…。利根川東遷後も水害は一向に減らなかったし、むしろ洪水により堤防が切れ江戸下町が水没することもしばしばだった。たとえ治水事業のねらいがあったとしても功を奏していない。埼玉平野の米の増産にはつながったから、結果的には開発・開墾によい結果をもたらした。江戸の繁栄を考えると、東日本の舟運の水路ネットワーク(大動脈)を開こうとしたのが最大の狙いだったと考えるのが穏当であろうが、確証はない。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方