2014/10/02

防災・危機管理ニュース

【特別寄稿】

過去の経験を生かせ

特定非営利活動法人 日本サプライマネジメント協会TM

上原修

長野県と岐阜県に跨る御嶽山の噴火で思い出すのは2010年のアイスランドのエイヤフィヤトラヨークトルの噴火である。アイスランドの氷河に覆われた火山の噴火により噴出した火山灰が、ヨーロッパ大陸上空に広く滞留した結果、多数の航空便が欠航して社会的活動に支障をきたした。

航空便の発着が大きな規模で中止され、代替交通手段となった陸上交通機関と海上航路も混乱したのは記憶に新しい。空気中に火山灰が拡散したことにより、ヨーロッパにおける多数の国で領空が封鎖された。それにより航空便の飛行が不可能となり、ヨーロッパのフライト、ヨーロッパ以外の地域からヨーロッパへ向う航空便もキャンセルされた。

当時、英国人記者を含む私の複数の友人がパリやロンドンの空港で足止めされた。イギリス中部のマンチェスターやバーミンガム、またアイルランドの空港が新たに閉鎖されたのに続き、ヒースロー空港も閉鎖された。航空便が発着するヨーロッパ各国では、領空が封鎖されすべての空港が閉鎖される地域と、部分的にフライトを認め、空港も一部運行している地域に分かれたことにより航空網に世界的な混乱が生じ、観光、物流、各種イベントなどにも影響は波及していった。

友人もそうだが、当時使える空港を求めて南ヨーロッパに陸路で向かう旅行者や代替交通手段を使おうとする旅客などで、ヨーロッパ各地の鉄道やフェリーも混乱した。 ヨーロッパでは1日だけで2万便が欠航となり、その後の飛行制限は6万3000便、国際航空運送協会の試算では、航空会社の損失額は2億ドル/日となったようだ。航空専門のコンサルティング会社は、こうした全便欠航が3日間継続した場合の経済損失は10億ドルにも及ぶと推計しており、運航規制解除後も航空便のスケジュール回復に時間がかかるとした。

一般に火山灰は、飛行機の計器に詰まるおそれや、機体の表面に火山灰が付着し、飛行中における微妙な重量のバランスを狂わせるおそれがあるとされる。火山灰には、マグマから発生するガラス質の粒子を含んでいる可能性もあり、これがエンジンの中に入ると、飛行中のエンジンの高温で溶け、エンジンに損傷を与えるなどのおそれがあるという。

当時は、空域閉鎖に伴い、ヨーロッパ内およびヨーロッパと他地域との間での航空機による物資の輸送、物流網が不可能になったため、世界各国で生産活動に必要な材料や製造物、生鮮食品等の流通が滞り、経済活動に大きな影響が出たと報道された。このうち、日本を含むアジアの状況を見ると、日本では、日産自動車が部品の供給が中断したことにより、2010年4月、日本での3モデルの製造中止を発表。2つの工場では2000台の車両の製造が停止した。中国の広東省の工場では、衣類や宝石類の航空便による出荷が延期され、韓国では、サムスン電子とLGエレクトロニクスが、電子機器の製品の輸出において毎日20%以上を空輸することができなかった。さらに香港工業總會によると、香港のホテルとレストランでヨーロッパ産商品の不足に直面していると発表された。

過去の事実関係を簡略に記したが、今回の噴火の影響で航空各社は飛行ルートや着陸先を変更するなどの対応に追われ、羽田発着の国内線を中心に遅れが相次いでいる模様だ。日本航空と全日空によると、御嶽山の噴煙が飛行ルートにかかる恐れがあったため、一部の便でルートを変更。この影響で、羽田空港を発着する国内線を中心に、30分から1時間程度の遅れが発生した。

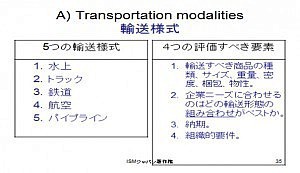

気象庁は、上空1万m付近まで噴煙が達した可能性があり、火山灰が拡散する恐れもあるとして、航空各社などへ注意を呼び掛けている。 日本の物流もグローバル化の波、および電子商取引から航空輸送が主力になりつつある。物流の基本知識では、次の通り、陸・海・空を含む5つの輸送様式がある。

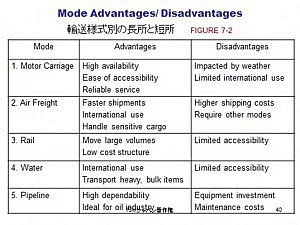

物流専門家でなくともこれらの様式は予想のつくところだが、実務家は専門性を追求するあまり時々基本を放念することがある。例えば、これらの各様式別に長所と短所を挙げてみなさいと言った時、躊躇するなどである。

以下は英語表現で恐縮だが、筆者が主宰する研究会でまとめた内容を示す。

実務家なら当然、頭の中では知っていることでも、実行面では障害が多いのも事実であり、当該会社が何故実行できないか、教科書やテキストでは基本要素のはずが、顧客の会社によって制約があるのも理解できる。そこにこそ3PLとしての専門性(エキスパートスキル)を発揮して社会に貢献することで顧客満足が得られるわけである。

世界中に広まったインターネットによる迅速な商取引で益々航空便が利用されることになるが、そこにはリスクも伴う。今回の噴火では4年前のアイスランドほどの航空規制は発生していないが、今後、航空便によるサプライチェーンを計画する際に、過去の教訓や事故の経緯、経過、また結果の行動、反省などを記録しておき社内に残すことが重要になる。しかし、なぜか日本企業は、人的な引継ぎを怠ることはなくても、社内で起きた過去の事故や失敗を残さない傾向を筆者は多く見てきた。前任者の欠陥を指摘することが良くないという気持ちはわかるが、会社の、企業の資産として記録し全社員と共有することは決して間違いではないと思料する。

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方