2024/06/19

事例から学ぶ

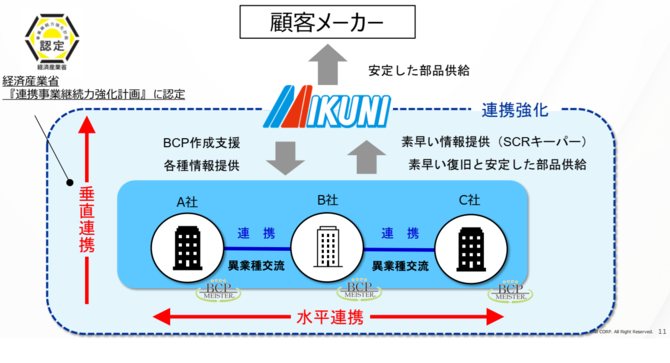

自動車やバイクなどの重要部品の生産を手がけるミクニ(東京都千代田区、生田久貴代表取締役社長)は、2014年より仕入れ先の企業とともにサプライチェーンを強化してきた。主要サプライヤーで構成される協力会「風の和」にBCP分科会を設置し、協力会社のBCP策定を支援。現在は協力会社間でBCPを教え合うまでに成長している。

❶企業として明確な意思表示

・サプライヤー協力会にBCP専用の会を設置することで、BCPの重要性を明示

❷サプライヤー企業が協力し合える環境

・同業者だけの集まりだとライバルを意識するために、多様な業種で会を構成する

❸双方向のコミュニケーションを充実

・サプライヤーの表彰制度や親睦の「場」を多数設ける

長期的な取引のために

サプライヤーのBCP策定を支援し、サプライチェーンの強化を果たしている企業がある。自動車部品などを製造するミクニだ。取り組みが特徴的なのは、仕入れ先である協力会社が率先して、別の協力会社のBCP策定を支援している点。

同社執行役員でサプライチェーン本部・調達担当を務める渡部修氏は「サプライチェーンが強固でないと競争に勝てない。協力会社へのBCPの策定支援もその対策の一つ」と語る。

同社がサプライヤーのBCP策定支援を考えるきっかけになったのは、2011年 10月。タイを襲った大洪水だった。アユタヤ県にあるミクニ(タイランド)カンパニーリミテッドの工場が完全に水没し、生産が完全に停止。顧客の協力で復旧に取り組む一方で、他の工場で補完しながら供給するなどの対応に追われたという。

一部の生産が再開するまでに約2カ月を要した。渡部氏は「サプライヤーとして供給を止めたことで、顧客に迷惑をかけた。サプライチェーン一体のBCPの重要性に気づかされたのがこのときです」と振り返る。

そこで、ミクニは協力会社のBCP策定支援のために、サプライヤーが集まる協力会「風の和」の中にBCP分科会を2014年に設置。サプライヤーにBCP策定を持ちかけた。

仕入れ先の協力会は、ミクニが自転車や自動車の部品輸入から部品の製造に事業を発展させた90年前ごろから存在するという。2代、3代にわたって取引を続ける企業も少なくない。

ミクニが協力会社と長期的な取引を続けるには理由がある。同社が製造する、主要生産品の一つは自動車やバイクの重要保安部品。走る、止まるといった基本的な走行に関連し、トラブルが発生した最悪のケースでは暴走や火災のように人命に関わるような部品だ。

「このような部品を製造するうえで重要なのが、なるべく変化を発生させずに、同じ物を継続してつくること」と渡部氏は説明する。

自動車やバイクの重要部品の製造では、工程の変化はトラブルの発生リスクを高める可能性があるため、なるべく避ける必要がある。しかも、供給期間は1年や5年の単位ではない。自動車本体の生産が終了しても修理用の部品保持のため、20年以上の生産を求められることもあるという。

「だからこそ、風の和を通じて協力会社と良好な関係性を維持してきた。今後も長期的な取引を続けるには、BCPを策定してもらうことが不可欠でした」

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方