2013/04/04

防災・危機管理ニュース

インターリスクレポート 新エターナル<第30号>より

インターリスク総研 コンサルティング第一部

インターリスクレポートは、MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサルティング会社であるインターリスク総研が、企業を取り巻く様々なリスクについてご提供するリスク情報誌です。

1.はじめに

20世紀末に大きく取り上げられた水問題は、貧困撲滅を目指す国連ミレニアム開発目標(MDGs)の重要な要素として位置付けられ、現在まで6回に及ぶ世界水フォーラムの開催などを経て、世界的にも広く認識されるようになりました。また2013年は国連「国際水協力年」に定められており、水問題やそれに対する協力の必要性について、より注目が集まるものと思われます。

また欧米を中心に、企業に対してもサプライチェーンも含めた水リスクの評価・管理・対策とその情報開示を求める動きが加速しています。その例として、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト(CDP)が、2010年から新たにウォーター・ディスクロージャー・プロジェクト(WDP)を開始したことが挙げられます。WDPでは、これに署名した機関投資家(※1)に代わって、世界及び各地域の主要企業(2013年時点で629社)に各社の水リスクの認識やパフォーマンスに関する質問書を送付し、その回答結果を開示します。現在、日本の調査対象企業は21社ですが、既にグローバル単位だけでなく地域単位でも対象企業を選定している豪州、南ア、米国に続いて、欧州とアジアでも対象企業が拡大されることになっています。また2014年には各社の情報開示状況がスコアリングされ、公開される予定です。

気候変動リスクに関して、2000年代にCDPは同様の手法によって、多くの企業に情報開示を促す重要な役割を演じました。今では欧米を中心に、気候変動によるビジネスリスク及び機会、パフォーマンス(温室効果ガス排出量など)の情報が、アニュアルレポートや企業会計報告で非財務情報として投資家向けに開示される流れになりつつあります。水リスクの情報開示についても、同じような動向が予想されます。

企業の水リスクについてはWDPの他にも、持続可能な開発のための経済人会議(WBCSD)、国連グローバル・コンパクト(GC)、世界資源研究所(WRI)などの様々な主体からガイドラインやツールが相次いで公開されています(※2)。これらの開発主体は互いに連携しながら、企業の取組みを支援するツールを提供するとともに、水リスクへの取組みの主流化を促しています。

本稿では、企業の水リスクに対する情報開示の枠組みやリスク評価について解説します。

2.企業の水リスクとは

企業の水リスクについて、明確な定義はありません。代表的なものに人口増加や産業・生活構造の変化による水ストレス(※3)の増加、旱魃の発生、不十分な社会インフラ(水供給設備)に起因する工業用水調達コストの増加や供給量の減少が挙げられます。他にも洪水などの災害、水質汚濁や水の大量取水による生態系への影響など、多岐にわたります。

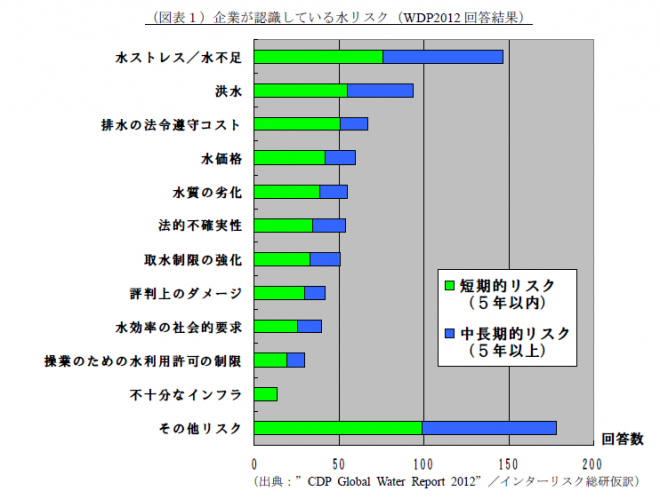

企業が現状、水リスクとして認識している項目について、参考までにWDPの2012年の回答集計結果を図表1に示します。

※1 2013年時点で530機関、資産額にして57兆ドル

※2 “Water for business ver.3”(2012.8/WBCSD)では18のツール・ガイドラインが紹介されている

※3 水需給の逼迫度合い。指標としては「年間1人あたりの水資源賦存量」「水資源賦存量に対する年間、淡水取水量」など、幾つかの表現方法がある。

3.情報開示の枠組み

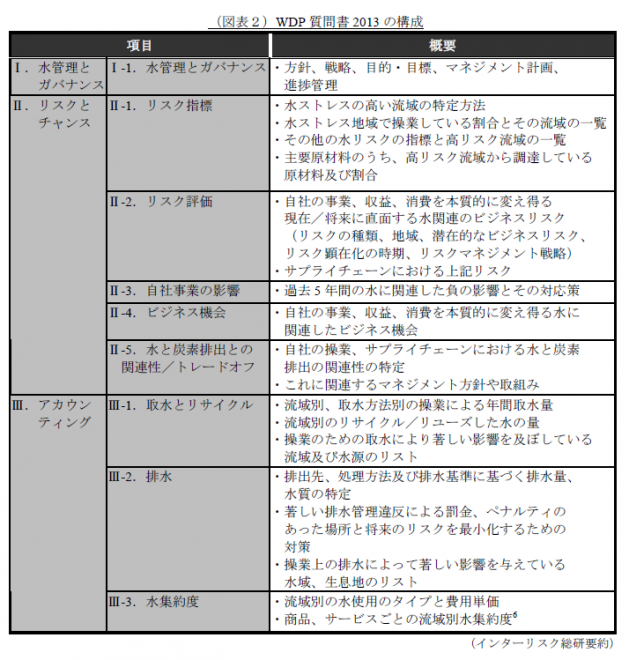

水リスクの情報開示の枠組みの代表例として、2013年のWDPの質問書の概要を図表2に示します。枠組みはガイドラインによって多少の違いはありますが、主な特徴として下記が挙げられます。

(1)地域性の重視

流域を跨いで水を運ぶことは、非常にコストがかかるため、直接的な水の使用は基本的に一つの河川流域の中で完結しています(※4)。従って、温室効果ガス(GHG)の排出と異なり、水はどこで取水、排水されるかが非常に重要です(※5)。例えば水が不足している流域で、河川から大量に取水すれば、下流の産業、住民生活などに大きな影響を与えますが、水が余っている流域では同じ取水量であっても下流への影響は少ないでしょう。また水質汚濁の場合も、影響を受けるのは主に下流の産業や住民生活、生態系であるため、流域ベースで考えることが妥当でしょう。

従って、まず自社の関係する地域の中で、水ストレスなどのリスクが高い流域を特定することが求められます。また取水量、排水量などのパフォーマンス指標の集計も、流域別に行う必要があります。

(2)ビジネスリスクの検討

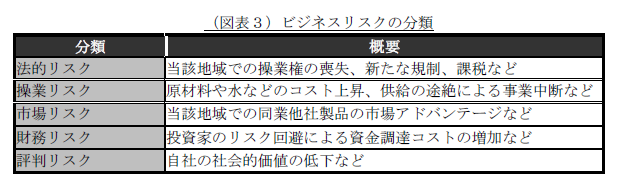

近年、気候変動、生物多様性でもそうであるように(※7)、物理的なリスク(水質の低下、水不足、水の大量使用という事象)だけでなく、経営視点でビジネスリスク/機会を評価することが重要です。ビジネスリスクは下記のように分類されます。

(3)サプライチェーン全体を対象ISO26000やGHGプロトコルのスコープ3などの考え方と同様に、原材料調達を含むサプライチェーン全体を通じてリスクを評価する必要があります。

※4 もちろん日本のように流域が狭ければ、取水元と排水先の河川が異なることはよくある。またパイプラインによって他の流域に水を運ぶこともある

※5 実際には渇水時期かどうかなど、取水の時期も重要

※6 ここでは単純に製品または収益単位ごとの取水量を意味する

※7 新エターナル第28号「CSR経営の”リスクと機会”に関する最新動向」(インターリスク総研)参照http://www.irric.co.jp/risk_info/eternal/pdf/new_eternal_no28.pdf

4.リスク評価のプロセス

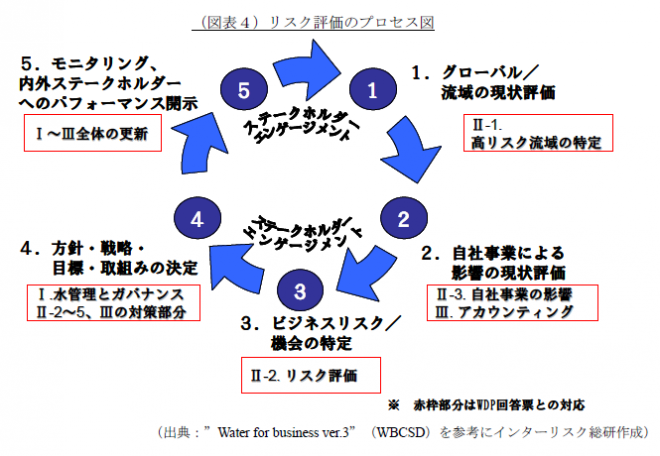

前章で紹介したWDPの質問書の項目を、リスク評価のプロセスに則して図表4のように整理しました。以下、ポイントについて解説します。

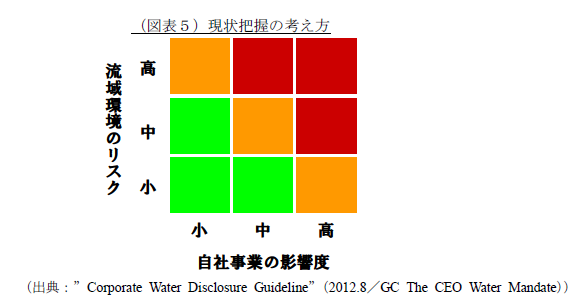

(1)現状評価自社の環境影響パフォーマンス指標だけでなく、流域環境も評価して、それぞれ比較することが重要です(図表5)。

どちらの影響が大きいかによって、対策も異なります。例えば自社の取水量は少ないが、当該流域の水ストレスが高い場合、いくら自社が取水量を減らしても問題の解決にはなりません。その場合は、地域と連携した取組みが必要になります。

流域環境のリスク指標としては、例えば下記が挙げられます。

| ・水ストレス ・洪水 ・水質の劣化状況 ・法規制の不確定性 ・水インフラの整備状況 ・水力発電への依存度 ・飲料水へのアクセシビリティ ・公衆衛生へのアクセシビリティ ・旱魃の頻度 ・気候変動の影響 ・将来的な人口動態 ・生態系の脆弱性 など |

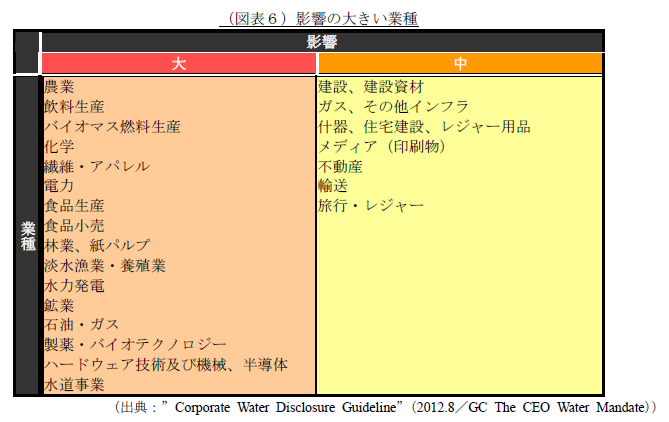

自社事業の影響指標としては、流域への水ストレス、水質への影響、水源や湿地生態系の開発などが挙げられます。業種別の影響の大きさは、規模や管理のあり方にもよりますが、一般的に下記のように考えられています。

(2)ビジネスリスク/機会の特定

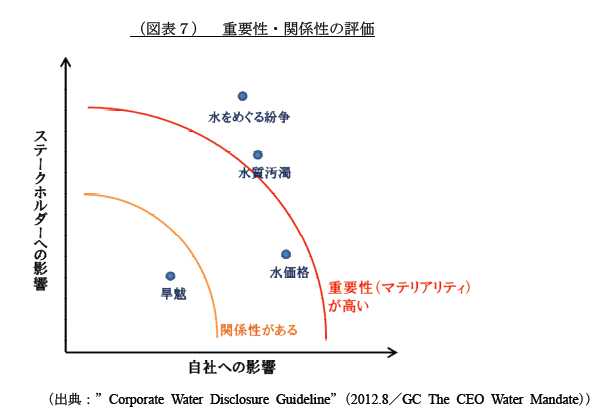

前項の二つの側面から、想定されるリスク因子を特定します。その因子が主にステークホルダー(地域住民など)と自社のそれぞれにどの程度の影響があるか検討した上で、マテリアリティ(重要性)を評価します(図表7)。

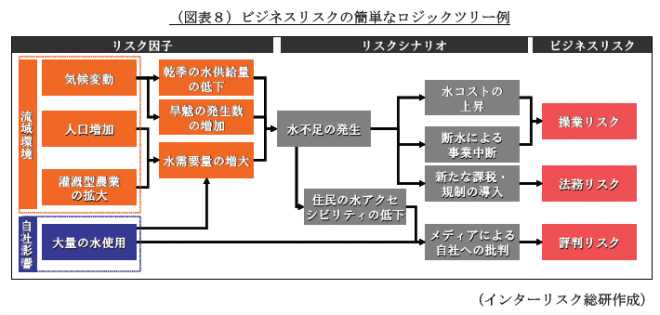

そして、重要性の高いリスク因子に関して、ビジネスリスク/機会を特定します(図表8)。可能であればリスク顕在化までのタイムフレーム(短期/中長期)も想定します。

(3)リスク評価プロセスの共通性

前章でも述べましたが、気候変動や生物多様性についてもビジネスリスク/機会を特定するプロセスはほとんど変わりません。特に生物多様性は、地域性が強い点で水と共通しており、同じ評価プロセスとなります(※8)。

またISO14001も2015年に予定されている改訂で、より経営的視点からのビジネスリスク/機会の特定、それに基づいた戦略策定を要求する形式となることはほぼ間違いないでしょう(※9)。そのリスク評価プロセスも、これまで述べたリスク評価プロセスと差異はないと予想されます。そのため、マネジメントに要する経営資源の効率化のためにも、水リスクへの対応もISO14001の枠組みに一元化することが望まれます。

5.データベースと定量評価

(1)リスク指標のデータベース

近年、水ストレスなどの流域環境のリスク指標について、様々なデータベースが構築されています。また、地理的な精度も国単位から河川流域、支流域単位へと向上しつつあり、過去から将来予測までの時間的な推移についても情報が得られるようになってきました。これらを用いて、机上である程度のリスク評価を行うことが可能になってきています。

さらに世界自然保護基金(WWF)とドイツ投資・開発協会(DEG)が共同開発した”Water Risk Filter”のように、位置と一定の企業パフォーマンス情報の入力でリスクを定量的に評価するツールも現れています。一方、より正確にビジネスリスク/機会を読み解くためには、単に定量化・統合化された値の高低だけでなく、図表8のように複数のリスク因子を相補的に読み取って、ビジネスリスクを想定する必要があることに留意しなければなりません。また一つのリスク因子について、複数の指標が存在することも多く、比較には注意が必要です。

(2)製品・サービスや事業活動のパフォーマンス指標

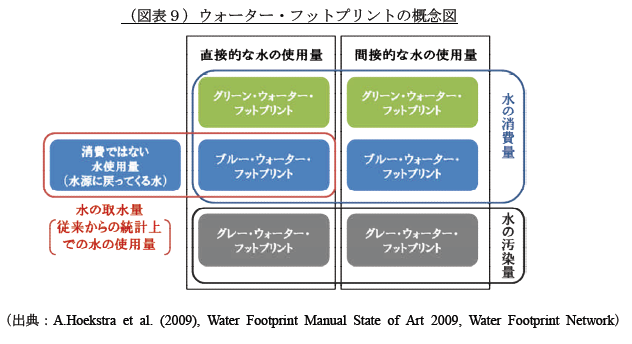

製品・サービスや事業活動のライフサイクルにおける直接及び間接的な水使用量を算出するための手法として、ウォーター・フットプリント(WF)という考え方があります(図表9)。特徴としては下記の通りですが、従来の水使用量の概念から大きく拡張されていることがわかります。

①原材料生産に使用された水などの間接的水使用量を計上する。

②ブルー・ウォーターとして、表流水(河川・湖沼など)や地下水の消費量を計上する。

③グリーン・ウォーターとして、雨水が作物などに取り込まれた水量、作物生産に関連して土壌から蒸発散した水量も計上する。

④グレー・ウォーターとして水の汚染を自然レベルまで希釈するのに要する水量を計上する。

⑤従来の統計では、河川や地下水からの取水量を使用量として取り扱っているが、WFでは使用せずに水源に戻した水量は計上しない(※10)。

なお、ここではウォーター・フットプリント・ネットワーク(WFN)というオランダのグループの考え方を示しました。WFは算出方法やインベントリの取り方で大きく変化するため、現在、規格化作業(ISO14046)が行われています。

また既存のライフサイクル評価(LCA)手法では、水使用の影響が組み込まれていないものが多くありましたが、LIME3、Impact World+などの現在開発中の手法ではこのような影響も考慮されています。

これらの手法は、ライフサイクルのプロセスごとの水使用量や影響の大きさを比較し、課題解決のために重点を置くべきプロセス(例えば、ある原材料の生産など)を特定することを可能にします。また社内外のステークホルダーに対して、自社のパフォーマンスを可視化するツールとしても有効でしょう。

(3)流域環境を反映したパフォーマンス指標

最近では流域環境を反映した統合パフォーマンス指標も現れています。例えば流域ごとに水不足度に応じて1m3あたりの水の価値を決めて、事業全体での負荷を統合化して表現するケースも見られます。この試みは非常に革新的であり、社内外のステークホルダーへのパフォーマンスの可視化という観点から、見るべきものがあります。

一方で指標を簡素化または統合化する過程で流域環境のリスク因子が極めて絞られるため、現状ではこれらの統合化された指標を、リスク評価の絶対的な指針とすることは難しいでしょう。流域環境の各種リスク指標や定性情報と併用することが推奨されます。

※8 水も生態系サービス(自然からもたらされる恵み)の一つなので、「生物多様性と生態系サービス」(BES)のマネジメントの中に組み込まれてもよい

※9 新エターナル第29号「ISOマネジメント規格の共通化がISO14001改訂版に与える影響」(インターリスク総研)参照http://www.irric.co.jp/risk_info/eternal/pdf/new_eternal_no29.pdf

※10 ただし他の河川に放流するなど、別の水源に戻した水量は使用量として計上される

6.おわりに

今後も水リスクや取組みの情報開示を求める動きは加速すると思われます。日本国内では水リスクに関する認識は欧米に比べて小さく、情報開示の重要性についても議論が活発ではありませんが、特にグローバル展開している企業はこの動向を注視する必要があると考えられます。

■参考文献

“CDP Global Water Report 2012”(Carbon Disclosure Project)

“Water for business ver.3”(2012/WBCSD)

“Corporate Water Disclosure Guideline”(2012/GCTheCEOWaterMandate)

“Assessing water risk”(2011/WWF)

“The Water Footprint Assessment Manual”(2011/WFN)

新エターナル第28号「CSR経営の”リスクと機会”に関する最新動向」(インターリスク総研)

新エターナル第29号「ISOマネジメント規格の共通化がISO14001改訂版に与える影響」(インターリスク総研)

【お問い合わせ】

㈱インターリスク総研 コンサルティング第一部 http://www.irric.co.jp/

※ 本誌は、マスコミ報道など公開されている情報に基づいて作成しております。また、本誌は、読者の方々および読者の方々が所属する組織のリスクマネジメント の取組みに役立てていただくことを目的としたものであり、事案そのものに対する批評その他を意図しているものではありません。

転載元:株式会社インターリスク総研 InterRisk Report No.12-078

- keyword

- 海外リスク

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方