2013/03/28

防災・危機管理ニュース

インターリスクレポートより

株式会社インターリスク総研 コンサルティング第三部 災害リスクグループ 小山和博

インターリスクレポートは、MS&ADインシュアランスグループのリスクコンサルティング会社であるインターリスク総研が、企業を取り巻く様々なリスクについてご提供するリスク情報誌です。

1.オフィスの災害対策を考えるにあたっての観点

東日本大震災を契機として、事業継続計画(Business Continuity Plan、以下BCP)に注目が集まっている。被災後に、事業を継続・早期復旧するためには、BCPに代表される計画やマニュアルといったソフト面の対策と、設備等のハード面の対策をバランスよく進めるとともに、社員への教育・訓練を継続して行うことが重要である。

現在、日本企業がBCPの策定を検討する場合、地震災害を想定することがほとんどである。地震は、自社の様々な経営資源に加え、顧客や取引先といった様々なステークホルダーにも同時に被害を与えるため、対策の検討が急がれるからである。平成19年の消防法改正で、防火・防災管理者の設置が一定規模以上の事業所に義務付けられたが、ここでいう防災も主に地震を想定したものである。従来の火災対策に加えて地震対策が義務付けられたことを踏まえると、いずれの企業においても、まず地震への備えから検討することが合理的である。

さて、地震対策にあたって、特に効果が高いのは建屋そのものの耐震性を見直す対策である。既存建屋の耐震補強、免震構造を採用した建屋の建築、耐震性が低い建屋からの移転等が具体策となる。

大手電機製造業A社は、従来から計画的に耐震性の低いビルからは退去し、また、津波や洪水による浸水被害が想定される地域の拠点は、浸水による被害を避けるため十分な耐震性能を備えたピロティ形式(2階以上の建物において1階部分を柱とした形式の建物)に建替えるなど、建屋そのものを見直すことで被害を最小限に留める取組みを進めてきた。その結果、東日本大震災においては、地震や津波による被害を最小限に留めることができ、事業復旧も同業他社に比べて、月単位で早かった。

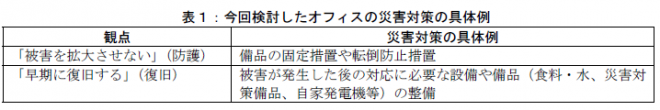

ただし、建屋そのものを見直す対策は、費用も相当高額になり、長期的な検討が必要になる。明日にも来るかもしれない地震に対して、手をこまねいてはいられないとする向きも多いだろう。そこで、本稿では、費用が比較的少額におさまり、すぐにも取り組める以下の対策を検討する。

2.公的ガイドラインにみる地震からの防護対策

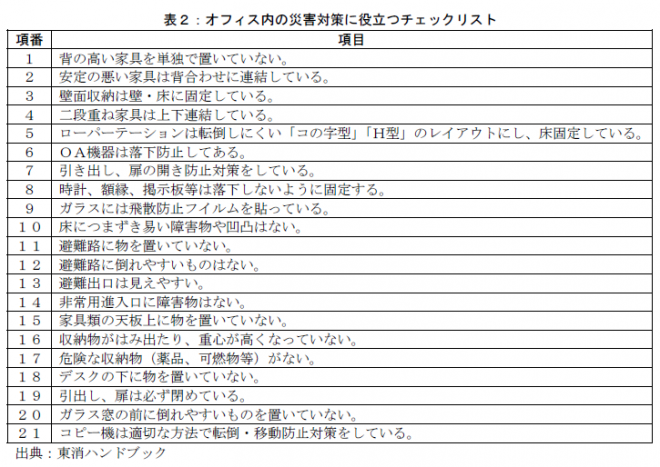

地震からの防護対策を考える場合、東京消防庁が2012年4月に公表した「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」(以下、東消ハンドブック)の一読をお勧めしたい。

家具類が地震動により転倒するかどうかは、①重心位置の高さ、②床との接触面の形状、③床面との摩擦係数の3つの要素で決まることはわかっているが、民間企業が実験まで行うことは困難である。そこで、東京消防庁は、家具類を実際に設置された状態で揺らす実験の結果や東日本大震災における被害状況などを調査した上で、このハンドブックを作成しており、企業の実務担当者にとって非常に有益なものとなっている。東消ハンドブック上のチェックリストを紹介すると表2のとおりである。

これらチェック項目に基づいた対策を検討する中で、特に重要と考えられるポイントは以下の通りである。

ポイント1:まず4Sの徹底から取組もう

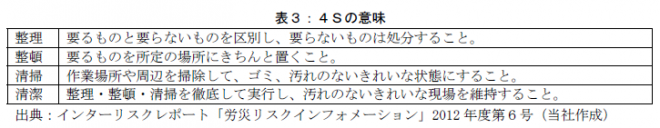

地震の際、物の落下や転倒は、大きな怪我につながることが多い。被害を拡大させないための最大のポイントは、不必要なものが職場にない状態を保つことである。昔から言われているが、なかなか実行できていないテーマである「4S」の徹底に取組むことが重要である。

4Sとは整理・整頓・清掃・清潔の4つの頭文字をとったものであり、それぞれ以下のような意味がある。職場の効率向上や労働安全衛生でよく言われることだが、災害対策にも効果がある。

ポイント2:ガラス飛散防止フイルムの貼付は費用対効果に優れる

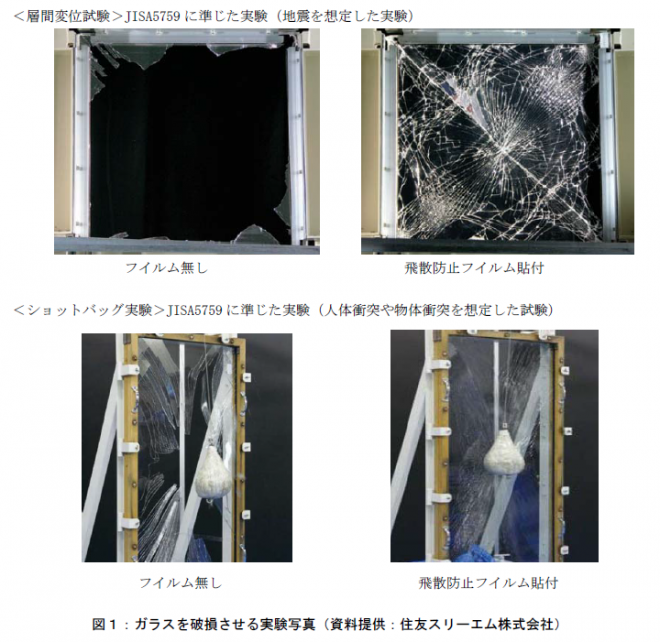

東日本大震災発生時、地震動の影響でガラスが割れた事例は非常に多い。ガラスが割れた場合、落下すれば周囲にけが人が生じる可能性がある上、片付けにも人手を要する。このような事態を避けるための一つの解決策として、ガラス飛散防止フイルムを貼付することが挙げられる。

この分野の技術革新には目覚しいものがあり、特殊なポリエステル等と接着剤を組み合わせることにより、ガラスが割れた場合の飛散を防止するだけではなく、赤外線や紫外線をカットする効果をもつ商品が開発されている。このフイルムをガラスに貼付すると、図1に示すとおりガラスが破損した場合でも脱落や飛散を非常に少なくできる。

ガラスの破損は、地震だけではなく、爆発、風災、飛来物の衝突などでも生じるが、このような様々な災害に同時に対応でき、かつ赤外線や紫外線をカットすることにより節電・省エネ対策にもつながる点で費用対効果が高い。

耐震補強とは異なり、施工に当たっての建屋の使用制限なども比較的少なく、お勧めできる対策の一つとなっている。

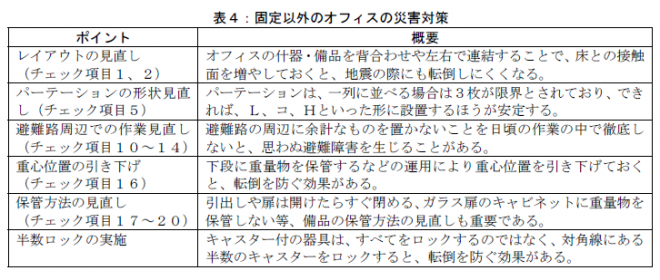

ポイント3:固定以外の災害対策にも取り組もう

地震からの防護対策というと家具や機器を床面や壁面に固定するイメージになりがちであるが、オフィスの災害対策の目的は、「被害を拡大させない」「早期に復旧する」の2点であることを考えると、チェック項目の中の「レイアウトの見直し」や「日常作業の見直し」にも注目して対策を検討するのが望ましい。主な対策を表4にとりまとめた。

レイアウトの見直しは、専門的な知識が必要になる場合もあるため、専門業者に相談するとよりよいと思われる。

3.防災備蓄ライフサイクルマネジメントによる地震からの復旧対策

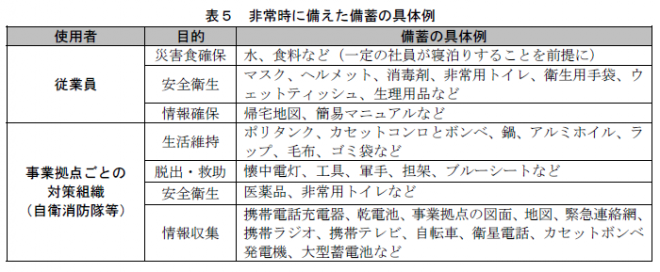

水や食料などの非常用備蓄品は、被災直後の混乱のさなかにおいて、復旧活動を支える最後の生命線となる。自治体の災害時の初期支援はあくまで住民のみを対象としたものである。強い揺れを感じたらすぐに近隣の小売店に向かうというのも、多くの会社がそのように考えている以上、あまり当てにすることはできない。よって、企業は当面を乗り切ることができる非常用備蓄品を事業拠点ごとに保管する必要がある。具体例を以下に示した。

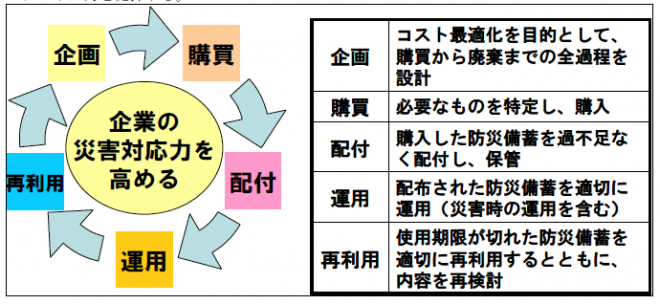

これらの備蓄は、相当の量となる。現状、一部の企業に見られる「予算が余ったので、少し買っておきたい」というような考え方で取組むのは、お勧めできない。これらの備蓄を継続的に維持管理するために、非常用備蓄ライフサイクルマネジメントに取り組むことをお勧めする。

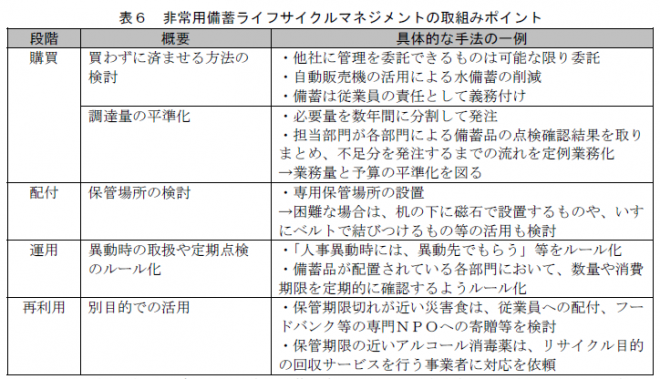

この仕組みは、非常用備蓄品の購買から廃棄までの全過程を総合的に管理することで、「最適化されたコストにより企業が通常通りの業務ができない状況に対して迅速に適応する力を高めること」を目指すものであり、「コストの最小化」が主目的ではない。備蓄といえば水と食料、という時代は終わった。従業員個人の生命身体を守った上で事業拠点を守り、企業としての意思決定を継続するための非常用備蓄が必要となる。これら一連の要請に対して非常用備蓄ライフサイクルマネジメントが力を発揮する。

非常用備蓄ライフサイクルマネジメントの各段階におけるポイントを表6で解説する。

東日本大震災の経験を踏まえ、非常用備蓄品市場に参入する事業者は年々増えている。既存の取引業者の提案を待つことなく、展示会やインターネットなどで情報を収集し、必要に応じて資料請求することをお勧めする。

4.おわりに

東日本大震災後の今日、企業は従業員の生命や身体を守った上で、いかに迅速に被害を確認し、事業再開に向けた取り組みを開始できるかを問われることになる。今後は、ソフト、ハード両面の対策を通じて、災害対応力を向上させていくことが企業のリスク管理を考える上で重要なステップになると確信する。

【著者】

株式会社インターリスク総研

コンサルティング第三部

災害リスクグループ 小山和博

【お問い合わせ】

㈱インターリスク総研 コンサルティング第三部 災害リスクグループ TEL.03-5296-8917

※ 本誌は、マスコミ報道など公開されている情報に基づいて作成しております。また、本誌は、読者の方々および読者の方々が所属する組織のリスクマネジメント の取組みに役立てていただくことを目的としたものであり、事案そのものに対する批評その他を意図しているものではありません。

転載元:株式会社インターリスク総研 InterRisk Report No.12-074

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方