2013/10/08

ニュープロダクツ

グループウエアのノウハウを凝縮

安否確認サービス

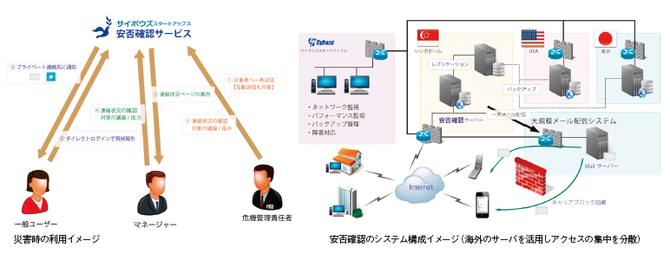

災害時に、社員の現況を的確に把握するシステムとして活用される「安否確認サービス」は、緊急時に一気にアクセスが集中するという特異性がある。これは、毎朝始業時にアクセスが集中するグループウエアと酷似しており、ユーザー数だけで想定されるアクセスイメージとは全く違った現実がそこには発生する。サイボウズスタートアップスでは、3.11東日本太平洋沖地震での教訓と、グループウエア構築のノウハウをベースに、現状で考えられるあらゆる対策を講じた安否確認サービスの提供を行っている。

緊急災害時の重要な通信手段である安否確認システムは、一瞬にして集中する膨大なアクセスを滞らせることなく処理しなければ機能が発揮できない。

「自社サーバでのシステム構築には、事前準備と集中アクセスの推測に限界があり、システム増強も後手の対応となる可能性が高い」(山本氏)の言葉どおり、緊急時に想定を超えるアクセスが集中するという理由で、システムが機能しなくなってしまう事態を避けるためには、巨大なリソースを惜しげもなく利用できる体制構築が重要となる。

■クラウドサービスの活用でアクセス負荷を分散

サイボウズスタートアップスの親会社であるサイボウズには、出社時間に一斉にアクセスが集中し、多大な負荷が発生する事例解決のためのノウハウの蓄積がある。しかし、5000人、1万人規模のユーザーを対象としたグループウエアでも、一斉同時に発生するアクセス負荷に対応するのが難しいというのに、災害時のような場合は比べものにならないほどのアクセス集中が予測できることから、自社でサーバを用意していては負荷分散が危ぶまれるという前提があったという。

そこで、巨大なクラウドサービスを利用した安否確認システムが開発されることになる。クラウドを利用すると、アクセスが増加すれば自動的にサーバを増やして負荷を分散でき、アクセスがシャットアウトされるのを防げる。これが自前サーバとの大きな違いで、フレキシブルに負荷分散しているのがこのサービスの最大の特長だ。

「アクセスが一時的に増加したときにサーバを増やし、安定してきたらサーバを減らしていくことができるので、安否確認サービスには最適です」(山本氏)と語るように、「緊急時の確実性」を実現するためのベストな方策と言えよう。

■国内の大災害を想定して海外のサーバを活用

「安否確認サービス」風水害なは、ど、地震以外の災害にも対応できるが、自動送信できるのは、地震と津波で、風水害は手動で送信することになる。また、インフルエンザなどのパンデミック対策としては、体温測定を義務づけて報告させる予約送信も可能だ。

しかし、日本国内で大災害が発生した場合、サーバが物理的に破損してしまうことを完全に回避することはできないため、同社では海外のサーバを活用することでサービスの継続をより確実にしている。現在、メインサーバをシンガポールに置き、バックアップを日本とアメリカに置いている。しかも、日本からのアクセスを分析し、ネットワークの問題がない場所を調査して、確実なサービスを提供できるシステムが構築されているという。

■エリア選択で確認メールの重複を解消

大地震や大津波は、複数の都道府県にまたがることがあり、安否確認エリアの設定によっては、複数の確認メールが送られることがある。また、余震も本震と区別できないと、メールの本数を増やしてしまい、余計なストレスをかけることになる。

そこで同社では、必要なときにだけ確認メールを送るというコンセプトのもと、いつくかのエリアに絞って登録し、その社員に関係の無いメールを送信しないように設定ができる。また、余震判定なども活用して「余震の場合は送らない」「余震として送るが応か答を必要としない」の設定を選べるようにしている。更には、全国のどこで地震が発生しても、運用管理者には通知を送ることが可能だ。

エリアは、全国188カ所から設定できるので、企業の業態やそれぞれの活動範囲に合わせて設定できる。

■グループウエアで培ったコミュニケーション機能を活用

同社の安否確認サービスは、グループウエアで利用されている「メッセージ機能」「掲示板機能」とを付加し、システム上でコミュニケーションできるという特長がある。 安否が確認され、集計がまとまると、それぞれの状況に合わせたメッセージを送ってコミュニケーションが取れるシステムになっているため、無事で安全が確保されている社員に対しては、出社指示や業務対応などを連絡し、けがや病気で移動が難しい社員に対しては、相応の対応や指示を出すといったことができる。しかも、社員の置かれている状況をグループ分けして、それぞれに適切な対応をするといったことも可能だ。

素早く、簡単に「状況が見える」形が作り出せるため、社員個人個人の行動が組み立てやすくなり、企業側はリカバリーがいつから始められるかが把握できることになる。

このようにコミュニケーション機能を持ち、双方向で情報伝達できるシステムは、通常業務に戻すための体制立て直しスケジュールの策定にも有用で、経営的にも必要不可欠になると考えられる。

■緊急連絡先のプライバシー保護を徹底

緊急連絡先としては、会社のメールアドレス1つと最大3つのプライベート・メールアドレス、そしてツイッターのアカウントを登録できる。登録は氏名が表示されるだけで、個人情報であるメールアドレス、ツイッターアカウントはシステム管理者を含めて閲覧できないようになっており、プライバシーが保護されている。

「月々6800円からの低価格で、2カ月間のお試し期間もあるという導入のしやすさとともに、この安心感は好感を持って迎えられています」(山本氏)と語る。

【お問い合わせ】

サイボウズスタートアップス株式会社

http://cstap.com/

TEL 03-6380-8584

info@cstap.com

ニュープロダクツの他の記事

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方