2014/09/25

誌面情報 vol45

-->

東京を襲う4つの水害

土屋氏が警鐘を鳴らす首都圏で発生する洪水は、4つの種類に分かれる。まず利根川などの河川の上流部分が氾濫して下流域が浸水する「外水氾濫」、都市の水処理機能を上回る雨による「内水氾濫」、大型台風などによってもたらされる「高潮」、そして最後に地震で堤防や水門が壊れて起きる「地震洪水」だ。1つひとつ詳しく見てみる。

【外水氾濫】

大量の雨水が降り注ぎ、河川そのものの水位が上昇して起こる水害のこと。大量の水が速い速度で市街地へと一気に流れ込み、わずかな時間で住宅などの浸水や人的被害が発生する。水害の中で最も被害が大きいとされる利根川や荒川の氾濫などがこれにあたる。1947年に発生したカスリーン台風では、利根川上流の山岳地帯で3日間の総雨量が300mm~400mmを記録し、所によっては600mmの豪雨をもたらした。このため利根川の埼玉県北埼玉郡東村(現在の埼玉県加須市)で堤防が決壊し、大洪水が発生した。この台風による被害は死者1077人、行方不明者853人、負傷者1547人に及び、被災者は150万人を超え、明治以降最大の被害を首都圏にもたらした。現在、中央防災会議が公表している首都圏の水害想定(荒川決壊)は、「カスリーン台風」を想定して策定されている。この台風被害を教訓として、1924年に利根川など全国の10水系を対象に「河川改訂改修計画」が策定され、多くのダムが計画されることになった。

【内水氾濫】

内水とは、降った雨が溜まることで、溜まった雨水の量が都市の処理能力を超えると内水氾濫が発生する。東京東部のゼロメートル地帯は極端に言えば洗面器のようなもので、大量の雨が降ると溜まり続ける。通常なら内水は下水道の雨水管やポンプ施設によって河川へと排水されるが、現在のポンプ施設のほとんどは1時間雨量50mmの排水能力しか有していない。100mm以上の集中豪雨が多発する昨今は、堤防が決壊しなくても洪水が発生する恐れがある。

【高潮】

台風や熱帯低気圧が発生すると、台風の中心付近は気圧が下がり、1ヘクトパスカル下がると海面が1cm上昇する(吸い上げ効果)。さらに台風の東側では南風が強く、海水を陸地側に運ぶ(吹き寄せ効果)。この2つの効果が重なり、海面の水位が高くなることを高潮と言う。大潮のタイミングと台風が重なると、さらに高潮の発生率は増える。高潮による最も大きな被害は1959年の伊勢湾台風で、5mの高潮が伊勢湾を襲い、約5000人の死者・行方不明者を出した。

東京でも、1949年に発生したキティ台風は、通過が満潮時と重なったことから東京湾などで高潮となり、江東区や江戸川区などが浸水被害に遭った。この時も全国で死者・行方不明者160人を出している。

現在、東京では伊勢湾台風クラスの高潮を想定して対策を進めているが、内水氾濫と同様にポンプ施設の処理能力の問題が浮き上がる。もともと何もしなければ水は溜まる一方のゼロメートル地帯は、堤防の内側を乾燥させるため、365日24時間絶えずポンプで排水している。しかし高潮が発生した場合、ほとんどの場所でポンプ機の本体、非常用発電機、制御装置などの設置位置が浸水面よりも低くなるため、排水そのものができなくなるという。

【地震洪水】

土屋氏が警告している「第4の洪水」が、地震洪水だ。東京東部のゼロメートル地帯は、海水面より低いため周囲に築かれた堤防が地震により破壊されれば、直ちに無尽蔵の海水が「海面と同じ高さ」になるまで流れ込む危険性があるという。1995年の阪神・淡路大震災では淀川の堤防が液状化のため大規模に破壊された。ゼロメートル地帯はこれまで、急速な地盤沈下に対応するため、とりあえず堤防としてコンクリート壁が整備されてきたが、わずか30cmの厚みしかない、通称「カミソリ堤防」が設置されているだけの場合もある。地震時の高潮に対する強度としては不安が残るばかりか、耐震補強も万全とは言えないという。さらにコンクリートでできた堤防は、少しでもひびが入るとそこから多量の水が浸入する。江東区で最も低い場所は海抜より4m50cmも低い。満潮時に大地震が起き、コンクリートの堤防が決壊すれば、124㎢の地域が洪水に見舞われるという。

首都東京にふさわしいインフラ整備を

「東京はまだ基本的な水害に対するインフラ整備が不十分で、首都にふさわしいレベルにはなっていない。最低限のハードがないと、ソフトも活用のしようがない」と土屋氏は指摘する。

例えば、カスリーン台風の反省から「河川改訂改修計画」が策定されたが、利根川上流で大量の雨が発生した場合に最も重要な水の受け皿の1つである八ッ場ダム(群馬県)の建設は、民主党政権の事業仕分けの影響で大幅に遅れている。ほかにも利根川、荒川、江戸川などの河川堤防に施さなければいけない補強計画は、全体の50%ほどしか進捗していない。防潮堤の耐震化も遅れている。

まず逃げる場所を作れ

利根川が氾濫した場合、首都圏で逃げられる高さに避難所がない人が240万人にのぼることが全国紙で報じられた。例えば江東区は高層マンションが数多く建設されているため、周辺住民はとにかく近くの高層マンションに逃げ込めば命は助かる。ただし、避難に十分な床面積を持つマンションがあるのは江東区と墨田区だけ。足立区、葛飾区、江戸川区には高層マンションがほとんどなく、戸建てや中層マンションが多いため、住民が入りきれないという。江戸川区は68万人の人口がいるが、うち38万人は避難する場所すらないという計算だ。そのため江戸川区では少なくとも台風到達の8時間前には周辺地域に広域避難するというハザードマップを作成している。

「逃げる場所がなければ、ソフト対策も練れない。堤防は、単に水を流すだけでなく、高台の避難所づくりの一環として考えてほしい」(土屋氏)。

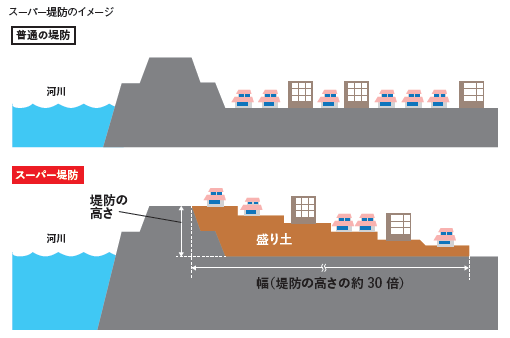

土屋氏が勧めるのは、スーパー堤防(高規格堤防)のさらなる整備だ。土屋氏は「コンクリートの堤防は土の堤防よりも頑丈そうに見えるが、作った瞬間から劣化が始まり、約50年で耐用年数が尽きてしまう」と指摘する。スーパー堤防とは、盛り土で緩やかな勾配を作りながら河川を守る堤防で、安定性が高く、仮に決壊しても水が緩やかに堤内に落ちるため、急激な浸水を防ぐことができる。もちろん周辺からは高台となるため、避難所としても活用できる。

土屋氏は「東京は、水害対策を実施してきているが、それ以上のスピードで人工集中や経済集中が起きているため、結果としてリスクは増大している。東京の水害に対する脆弱性を知れば、外国企業も逃げてしまうだろう。一刻も早い、首都東京にふさわしいインフラ整備が必要だ」としている。

誌面情報 vol45の他の記事

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方