2013/01/25

誌面情報 vol35

課題は「モノ」の対策代替物流の検討も

インターリスク総研 コンサルティング第二部BCM第二グループコンサルタント 永井直樹氏

富士山が噴火した場合、被害は火山周辺地域に留まらず、東京や神奈川など広い範囲に降灰などの影響が及ぶといわれている。近年発生したアイスランドの噴火では、物流やサプライチェーンが一時的に途絶するなどの被害が見られた。富士山の噴火が懸念される中、BCPの観点からどのように噴火対策を考えればいいのか。インターリスク総研の永井直樹コンサルタントに対策のポイントを聞いた。

企業・自治体も具体策はない状況

日本国内の活火山についてはハザードマップの整備が進んでおり、火山近辺の自治体では、避難計画などの策定を進めている。ただし、降灰など広域に影響が及ぶ事象については具体的な対策まで踏み込めていない。 一方、企業についても、富士山周辺の一部の企業で、噴火の予兆があった際の避難方法や代替拠点の把握など、初動対応を中心に簡単なルールを定めている程度で、BCPの観点から噴火対策を整理している企業はほとんどないのが現状だ。

長期間にわたる被害想定

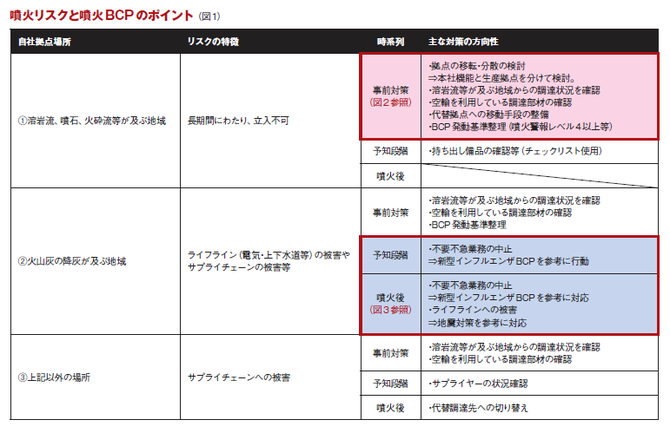

富士山の噴火に備えたBCPを策定する上で、大まかに、火山周辺の溶岩流や火砕流が及ぶ地域と火山灰が及ぶ地域の2つに分けて考える必要がある。それをまとめると、図1〜3のようになる。

噴火による最も大きな影響の1つは、溶岩流などの被害にあった地域の拠点が長期にわたって利用できないことだ。例えば、2000年に起きた三宅島の噴火では、全島避難が2005年まで解除されず、年以上経過した現10在でも島の一部では、立ち入り禁止区域が設定されている。 富士山防災マップによれば、富士山が噴火した場合に立ち退く必要が生ずる可能性のある地域は、山頂から半径30キロ圏内とされている。これらの地域の企業では、本社機能と生産拠点の代替手段について事前に考えておく必要がある。

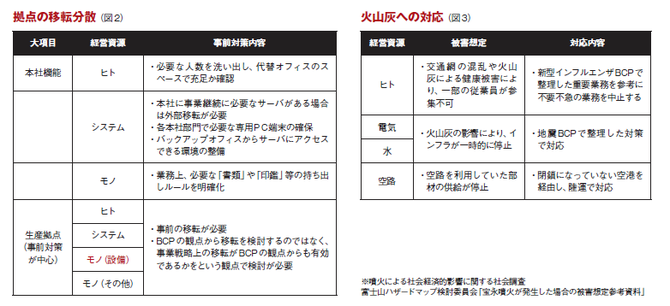

経営資源の観点から考えてみると、ヒトとシステム、いわゆるホワイトカラーの社員しかいないような拠点であれば、本社機能を代替オフィスに移転することはそれほど難しくないだろう。その際、人数を把握して代替オフィスのスペースを確認することが求められる。長時間帰れなくなるため、業務上必要な書類などの持ち出しルールも明確化しておいた方がいい。システムについては、本社にサーバーがある場合は、外部移転をするか、代替オフィスでの専用PC端末を確保する必要などがある。各個人にあらかじめシンクライアントのPCを配布し、どこからでもサーバーにアクセスできる環境を整備することもできる。

問題は、(設備)工場など生モノで、産拠点が火山周辺地域にある場合だ。これは、東日本大震災での福島第一原発事故周辺の企業の課題とも重なり、解決が難しい。事前対策としては、BCPの観点と事業戦略の観点の両面から生産拠点の移転を検討することが挙げられる。そのほかの対策として、複数の工場で同じ設備を整えておく方法もあるが、多額のコストを要することとなり現実的には難しいだろう。

遠距離地域は火山灰への対応

富士山が噴火した場合に想定される降灰の範囲を示した「富士山防災マップ」によると、火山灰は、富士山から100キロ以上離れた千葉県房総半島まで降灰することが想定されている。また、実際の研究データ※として、富士山が噴火した場合に首都圏にどういった被害が出るのか、調査結果がある。 これらを踏まえ、火山灰が企業に与える主な影響として「航空貨物の停止・遅延」が考えられる。実際に、2010年4月に発生したアイスランドのエイヤフィヤトラヨークトル火山の噴火の際には、火山灰の影響により、ヨーロッパの広い範囲で1週間以上にわたり航空規制や空港閉鎖が行われ、物流が一時的に混乱したことで、欧州の自動車メーカーで、部品不足が生じるなどの事態が発生した。 航空貨物を物流で利用している企業では、火山灰の影響で成田空港や羽田空港を離発着する空港貨物が一定期間、利用できないことを想定した代替物流手段の検討が必要となる。

噴火BCPのまとめ

まとめると、噴火の影響は長期間になることが想定され、それに対して、代替拠点の準備や事業所移転など、経営戦略に大きく関わる問題となることが分かる。 噴火のBCPを考えるにあたって、自社の被災する場合に加えて、サプライヤーが被災することの影響について対策を考えることも重要だ。そのため、富士山周辺地域だけに留まらず、首都圏の企業においても噴火BCPの構築について考えてみる必要があるだろう。

誌面情報 vol35の他の記事

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

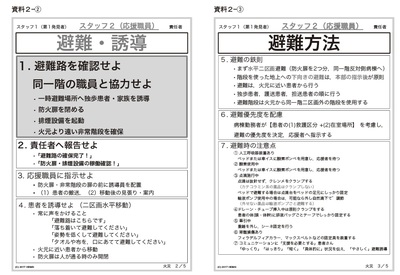

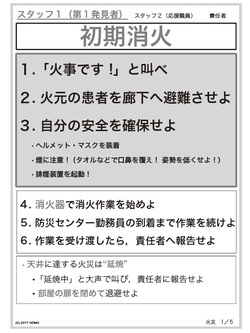

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方