2025/02/06

現地発

埼玉・八潮 道路陥没

2月5日、発生から8日目を迎えた埼玉県八潮市の陥没現場周辺は、先端を破砕用に付け替えたショベルカーからのごう音が響いていた。近隣の細い水路では作業員が水に浸かり、ホースが通す作業を行う。陥没地点から南東方向に広がる、金属や機械工業などの工場エリアで被害を聞いた。

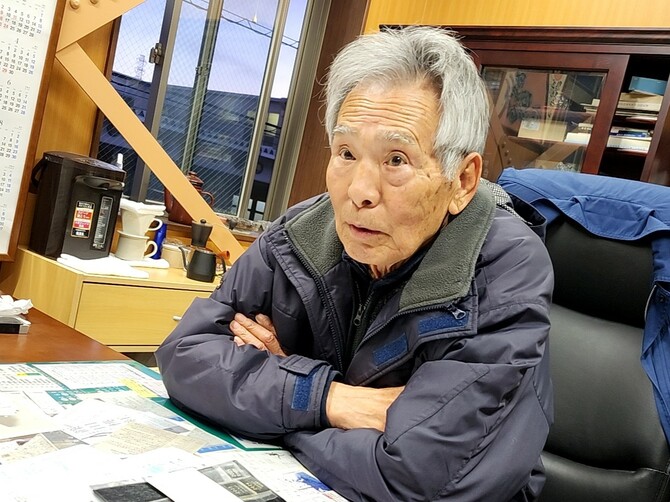

「1月28日から電話、FAX、インターネット回線が全て不通になった。会社の電話が全くつながらないと、お客から連絡が(携帯電話に)入った」と話すのは、早潮金属社長の関考治さんだ。顧客との連絡は、携帯電話で全て対応。回線が復旧したのは2月1日朝、陥没発生から4日後のことだった。

最大の被害は、炉の燃料である都市ガスの停止だった。同社は鋼材のロールを薄く伸ばし、顧客の求める厚さと硬さの帯鋼を製造。帯鋼は自動車部品の製造などに用いられている。炉による加熱は不回避な工程で、同社の技術力が集約される場でもある。

都市ガスの停止から1、2日後に復旧の目処を問い合わせたところ、不明との回答だった。事業継続のため、その段階でプロパンガスへの切り替えを決断した。プロパンガス業者に依頼し、2月4日に設備工事は完了した。しかし、炉を加熱するプロパンガス用のバーナーの納品には1カ月が必要だった。

幸いにも、都市ガスは陥没発生から3日後の1月31日に復旧。炉は、2月4日に都市ガスでの加熱を再開させた。「3日ほどで都市ガスが回復しなかったら、お客に大迷惑がかった。うちにしかできない仕事がある」と関さんは語る。

一週間、炉が使えなかった事業への影響は限定的。都市ガスが停止したのは、炉に入っていた帯鋼が冷却中のタイミングで、熱を加えていなかったのも幸運だった。加熱中にガスが停止すると全てが台無しになった。お客への納品に影響はないという。しかし、プロパンガスへの切り替え対応に300万円ほどを費やした。

同社が想定する最大のリスクは停電だ。機械や設備の全てがストップする。しかし、年間の売上げが17、8億円ほどの同社にとって、強固な対策を実施することは難しい。「停電の場合は、お客さんに謝るしかない」と話す。

陥没した場所は関さんの通勤経路でもあった。「早い時間に発生していたら巻き込まれたかもしれない」と明かした。

現地発の他の記事

- 阪神・淡路大震災30年「いま」に寄り添う <西宮市>

- 陥没事故で感じた防災・BCPの重要性

- 埼玉・八潮 道路陥没影響は固定電話の不通から

おすすめ記事

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

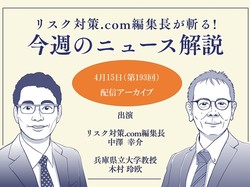

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方

4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。

2025/04/12

-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!

緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。

2025/04/10

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方