グローバリズムの終焉

第78回:ルール至上主義の弊害(7)

多田 芳昭

一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。

2024/12/29

再考・日本の危機管理-いま何が課題か

多田 芳昭

一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。

トランプ氏が米国大統領に再選するなど、これまでの秩序に異を唱える勢力が台頭し、分断が進むことで社会が混沌とするといった論が多いように感じる。しかし、筆者はまったく異なる解釈をしている。それこそトランプ氏が圧勝した瞬間のマスメディアは凄まじいまでに危機を煽る報道や解説に埋め尽くされたことがその根拠でもある。

今年の大統領選挙の投開票前は、ハリス氏有利から接戦という報道がメディアを席巻していた。思えば、トランプ大統領が登場した初回の大統領選挙では、単なる泡まつ候補として扱われていた。隠れトランプなどの影響という言い訳はあっても、今回その前提に立った取材や調査さえすれば、少なくとも今回の選挙予測、報道に生かせないはずがない。

実際に米国内での賭けサイトの10月時点の予測はおおむねトランプ氏優位を示し、Polymarketでは勝率60%を突破している。ということは、日本のマスメディアは事実を隠し続けたという疑惑を持たれても仕方がないだろう。この原因を考察すると、マスメディアは基本姿勢としてグローバリズムの立場で希望的観測に寄り添って、不都合があれば見ないようにしている。そう感じるのは筆者だけだろうか。

これはマルクス主義が幻想と終わった東西冷戦終焉と等しく、グローバリズムの終焉を示していると、筆者は過去の投稿(2023年3月14日「様子見の姿勢ではゆでガエルへの道一直線か!?」)で論じた。この投稿における、米国戦略国際問題研究所(CSIS)で行われた当時経産大臣だった西村康稔氏のスピーチのセンテンスを下記に再掲する。

「すべての国が豊かになり、経済の相互依存を高めれば、世界は必ず平和になる」という仮説は「明らかな幻想」であった。「経済的な相互依存」は、世界を平和にするどころか、世界のリスクを高めた。

グローバリズムとは世界を同一の価値観に寄せていく基本的な理念を持つが、それこそ多様化を否定する構造をはらみ、ある意味グローバリズムが分断を生み出したのである。その結果、反グローバリズムも生まれた。

だが、その反グローバリズムは基本構造として反米のかたちであると考えるのが一般的であり、今起きているのは、それらを含めて既存の価値観を覆すものである。それゆえ抵抗も強い。前回大統領選挙における疑惑、バイデンジャンプという曰く因縁付きの現象も、その一因だと考えてよいだろう。

今回のトランプ氏再登板における人事が徐々に明らかになっているが、その内容はグローバリズムがゆえに構成されている、曰くディープステートそのものの解体的再構築を目指していると見受けられる。この影響を世界が受けないはずがなく、グローバリズムが本当に終焉を迎える日はそう遠くないだろう。

そうなれば、グローバリズムがゆえに推し進められていたさまざまな社会規範が激変していくのであり、それらを先取りする動きと既存の抵抗勢力によるせめぎ合いも激烈になるだろう。

それゆえ生じる価値観の衝突は、グローバリズムを終焉させる大きな要因である。前述した経済的交流による相互依存構造は、結局この価値観の違いを埋めることができなかったという歴史的事実を無視できない。

再考・日本の危機管理-いま何が課題かの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/05/05

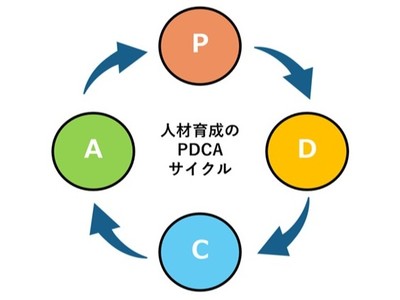

企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」

新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。

2025/05/02

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化

飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。

2025/04/27

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方