2024/07/23

事例から学ぶ

インシデントの第一報を迅速共有

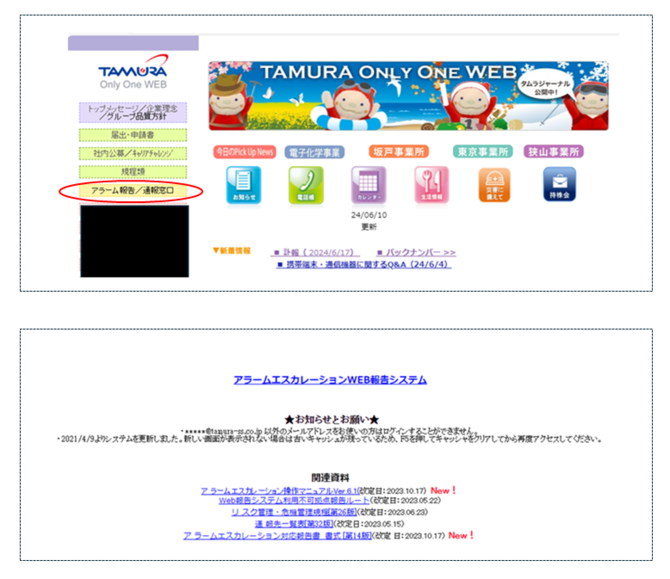

変圧器やリアクタなどの電子部品や電子化学材料を製造・販売するタムラ製作所(東京都練馬区、浅田昌弘代表取締役社長)は、インシデントの報告システム「アラームエスカレーション」を整備し、素早い情報の伝達、収集、共有に努めている。2006年、当時社長だった田村直樹氏がリードして動き出した取り組み。CSRの一環でスタートした。

❶エスカレーションをシステム化

・ 報告すべき内容とタイミングについて、各段階で考え、判断する時間を省く

❷トップから繰り返しの課題提起

・ 社長自ら会議で繰り返し、遅れを指摘して改善を促す

❸ 規程の着実な見直しで危機管理能力を向上

・ 見直しを繰り返し、改訂を確実に規程に反映させて、対応力を前進させている

エスカレーションの仕組み

タムラ製作所コーポレートガバナンス推進本部サステナビリティ推進室でシニアエキスパートを務める神宮信康氏は、インシデント報告システム「アラームエスカレーション」について「インシデントの発生またはその恐れがある場合、第一報を入れる。バッドニュース・ファストの先進的な取り組みとしてスタートした」と説明する。

従業員からのインシデント報告を複数の担当者や責任者、部門長を経由して経営層まで届けるエスカレーションをスムーズに実施するのは簡単ではない。なぜなら、報告すべき内容とタイミングについて、各段階のそれぞれで判断が求められるからだ。結果として、経営層に報告があがるまでに時間を要したり、伝言ゲームの間に内容の変化が起きたりする。

同じくサステナビリティ推進室シニアエキスパートの星裕文氏は「報告のスピードアップを求めていました。遅くなるほど、事態は悪化します。当初から報告は内容の重大さによって分けています。重大なインシデントの報告は直接に経営層に届く仕組み。制度設計や周知徹底を精力的に行ってきました」と話す。

同社は報告内容をリスク管理・危機管理規程で定め、リスクの種類と影響度に応じてレベルAとレベルBに分類。損害額が高額になるケースや重大な不正はレベルAに該当し、社長に直接報告が届く。インシデントの発生だけでなく、ヒヤリハットのような、前兆になり得る「芽」までを報告するルールだという。

報告の大項目には「法令に関わる事項」「災害・事故・テロ」「労働安全衛生」「環境・品質」「経理・調達」「広報」「財務」「情報開示」「その他」を設定。小分類まで含めるとレベルAは27、レベルBは29の項目に分けられている。レベルAとレベルBに共通の項目と、一方にだけ存在するものがある。神宮氏はこう語る。

「労働災害でも、人命に関わる場合はレベルAになります。またレベルA、Bの項目に該当しない重大リスクも報告できる仕様になっていて、漏れている報告項目がないような仕組みです」

このようにシステム化しているメリットを、星氏は「誰に報告を伝えればいいか迷うことがなくなる」と説明。小項目に入力する段階で、人事関連なら人事責任者、品質関連なら該当の事業部門責任者といった具合に、担当の責任者が自動選択される。小項目の入力欄を選択するだけで、報告を社内のどのレベルの誰まで伝えるかをシステムが判別し、入力者は考える必要がない。

入力が完了すると、自動的にメールで責任者などに報告が届く。レベルAなら社長と全ての取締役、関係する執行役員に同様の報告が届くのは前述の通りだ。アラームエスカレーションへの入力はどの従業員も可能だが、実態としては直接の上司に報告や相談をしてからの入力になっているという。4年前まで事業部門や人事部門に所属していた星氏は「何かあったら、あるいは何かが起きそうなときは必ず入力しなくては、というのが現場の感覚」と話す。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方