2022/09/03

Joint Seminar減災2022 第2回シンポジウム

災害情報を活かすために

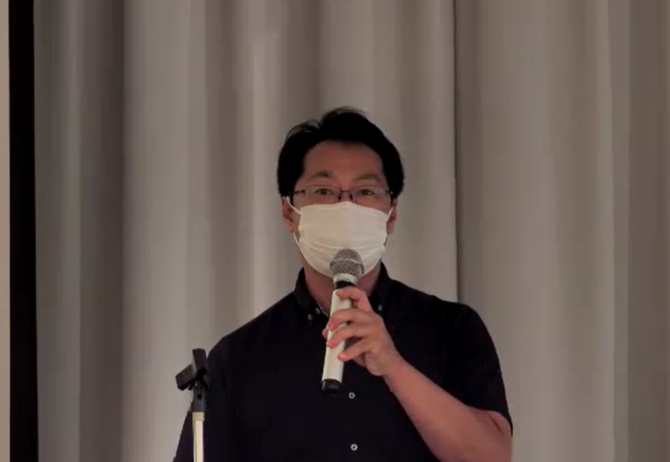

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2022年度第2回研究会が7月22日に開催され、「事故と災害の比較研究-南海トラフ巨大地震を見据えて取り組むべき課題とは―」をテーマに関西大学社会安全学部教授の奥村与志弘氏と、「災害情報を活かすために―リアリティの水準から再考する―」をテーマに関西大学社会安全学部教授の近藤誠司氏がそれぞれ講演した。2回に分けて講演概要を紹介する。第2回は、関西大学社会安全学部教授の近藤誠司氏の講演について。

知と信の乖離

今日は、災害情報に照準した話題を提供します。前半では、あらためて災害情報とは何なのか、その特性を「リアリティ」というキーコンセプトからご説明します。後半は、「リアリティ」の水準から考えた場合に、どのように「災害情報」を活用していけばよいのか、実践事例から要点を考えていきましょう。

私の原点は、1995年、阪神・淡路大震災にあります。この震災は、私が社会人1年目のときに起きた災害で、当時はNHKでニュース報道の仕事をしており、地震発生初日から被災地で生中継を担当していました。痛ましい現場の数々に足を運んだ経験から、“後追い”の報道ではなく防災・減災のための情報提供が大事だと痛感し、その後、災害情報をしっかり発信していくことに向き合うようになりました。

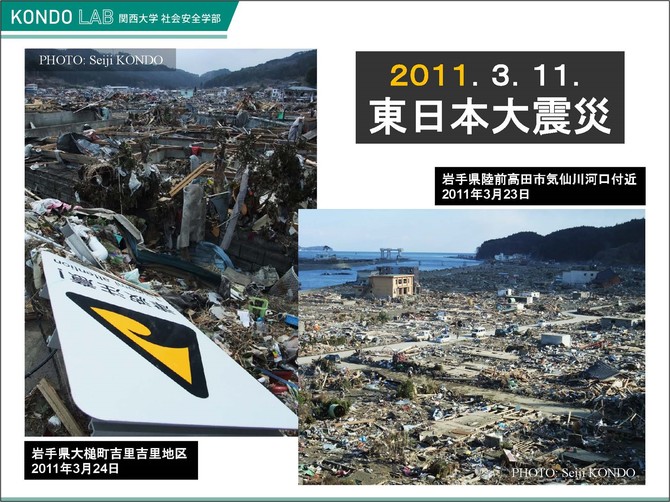

しかし、15年ほど経って、2011年に東日本大震災が発生してしまいました(図表1)。私は発災当初から現地に赴き、こちらでもニュース番組の取材をすることになりました。たくさんの無念の思いがあります。

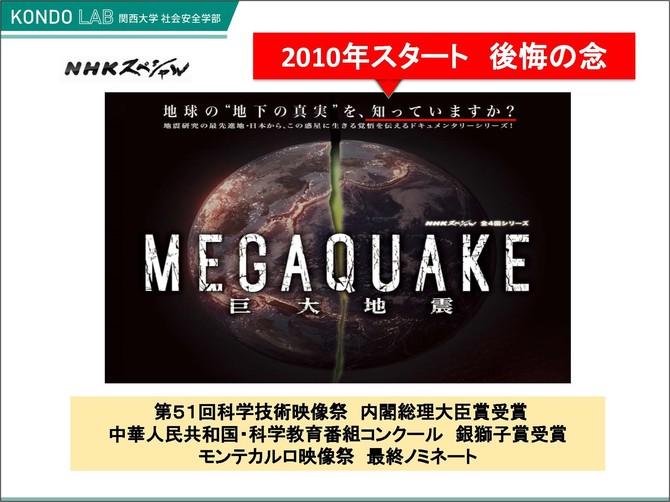

ところで、2011年の前年、NHKでは「MEGAQUAKE」という特集番組のシリーズを立ち上げていて、私は、この番組の企画・制作を担当していました(図表2 )。2010年という時代状況において、日本列島を巨大な地震や津波が襲うと確信を持っていた人がどれだけいたでしょうか。われわれ番組を作っているスタッフも、こうした自然災害のリスクを皆さんに伝え続けていたはずでした。ですが、後悔の念と反省すべき点があります。

例えば、「MEGAQUAKE」の制作にあたって、国際的に著名な津波の専門家である東北大学の今村文彦先生に、平安時代の貞観地震津波についてインタビューしました(図表3)。「1000年に一度の巨大地震がいつ起きてもおかしくない」というメッセージをお話しになっていたのが2010年のことです。このシーンは番組の中でも放送しましたが、われわれはこの情報の“重み”をよく理解していませんでした。つまり、こうした知見を“知って”はいたのですが、“信じて”はいなかったように思えるのです。「本当にそんなことが起きるのか」「これをそのまま放送したら単なる人騒がせなのではないか」と議論して、結局、扱いとしては小さなインタビューになったのです。知っていることは山ほどあっても、信じてはいないということを、社会学では「知と信の乖離」と言います(図表4)。「知識」と「信念」にギャップがあると、情報の力は低減します。「知識」は「信念」に育てる必要があるのです。

情報とは何か

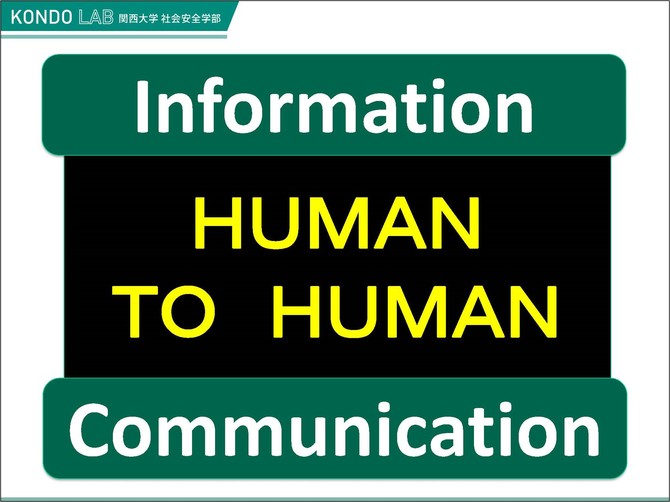

私は大学で「災害情報論」という講義を担当しているのですが、教えていることは「インフォメーション」というよりは「コミュニケーション」のアングルになります(図表5)。基本的に(社会)情報学は、コミュニケーションの観点をベースとする学問になり替わってきています。情報をインフォームして(型にはめ込んで:in-form)伝えても、伝わることが限られてしまいます。物事を標準化すればするほど、大事なことを切り捨ててしまう、捨象してしまうからです。そうではなくて、コミュニケーションする中で情報をやりとりし、共同で彫琢して知識を信念に育てる必要があります。

では、コミュニケーションとは何かというと、これも随分誤解があるようですが、one to oneのやりとりでリニアに情報をキャッチボールすることではなく、共に“贈り物”を贈り合うという意味です(図表6)。「munus」はラテン語で「贈り物」という意味です。例えば、災害情報をやりとりする際に、一方が「これは大事な情報です。ちゃんと受け止めて、自分なりにも考えてみてください」と伝えます。するともう一方は、「ありがとう」と受け取って、「これくらの重み付けで進めたらよいでしょうか」と、一緒になってコミュニティを創っていこうとすることがコミュニケーションの本来の意味内容です。しっかりコミュニケーションすることによって、情報を“生かしていく”ということです。

災害に関する情報の具体を、ちょっと見てみたいと思います。新潟県中越地震の際、報道機関のヘリコプターから撮られた1枚の写真があります(図表6)。ここには情報が詰まっています。ここからどんな情報をキャッチすることができるのか。建築の専門家であれば、構造物の壊れ具合などを見て、被害の程度を推測するかもしれません。また、多くの人は、路面に書かれている文字を情報として読み取ろうとすることでしょう。

「オムツ」「ミルク」などと書いてあるので、当然「赤ちゃんがいるのかな」「孤立しているのかな」と考えます。「たべもの」と書いてあるので、「食べ物がないのかな」とも考えます。ところで、その隣に書いてあるニョロニョロしたものは何でしょうか。これを機械でスキャンしても基本的にはエラーになってしまうかもしれません。しかし、われわれはいま、危機に対してコミュニケーションをしているわけですから、「SOS」だろうと半ば強引に読み取ってしまえます。ところで、ここにいる皆さんの中で、アルファベットの「S」の字を反対向きに書いてしまうことが日常的に起きている人はどれほどいますか。よほどピンチで慌てているときや、もしくは、普段アルファベットを書き慣れていない年配の方でなければ、まず間違えないのではないでしょうか。となると、この写真からわれわれは、「この集落は大ピンチの苦境に陥っているのではないか」と心で感じるわけです。

インフォメーションをコミュニケーションの中で受け取るときに、machine to machineであれば、ノイズがあればあるほど情報は伝わらなくなります。しかし、human to humanの場合には、ノイズからこそ確かなものを得ることさえあるのです(図表8)。それは、伝えようとしている情報の背後に、強い思いや気持ち、心、マインドが込められていれば、受け取る側もそれを察知できる場合があるからです。われわれは機械ではないので、正確に標準化・平均化してなんの滞りなく伝えたとしても伝わらないことがある(場合によっては、“ノイズなし=問題なし”と逆向きの状況として伝わる)のです。

「情報」とは、辞書的な意味としては、「差異」(difference)として定義されます。2番目の定義としては、「差異の差異」です。つまり、違いの違い、どれほど違うのか。これが情報です。今、この会場の空気の温度を0.1℃変えてもほとんどの人は気付かないかもしれません。その場合には、得られた情報はゼロです。でも、この部屋の温度を10℃上げたら、だれもが暑くなってきたことに気付くわけです。そこで情報が生まれ、差異の差異として「とても暑いぞ、空調は大丈夫か」というふうになるわけです。

Joint Seminar減災2022 第2回シンポジウムの他の記事

- 事故と災害の比較研究南海トラフ巨大地震を見据えて取り組むべき課題とは

- 災害情報を活かすために―リアリティの水準から再考する―

おすすめ記事

-

自社の危機管理の進捗管理表を公開

食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。

2025/04/24

-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。

2025/04/23

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/04/22

-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する

BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。

2025/04/21

-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。

2025/04/15

-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入

日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。

2025/04/15

-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援

能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。

2025/04/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方